大肚王國為16世紀中期台灣原住民巴布拉族與貓霧捒族、巴則海族和一部份洪雅族所成立的“跨族群準王國”,部落共主稱為大肚番王。領域範圍主要在今天的台中縣,以及彰化縣和南投縣的一部分。大肚王,或稱大肚番王,荷語稱為keizer van middag,意為白天之王。該王國于清雍正時期滅亡。

大肚王有文獻記載且較能考證的君主有兩位,分别是甘仔轄·阿拉米(荷蘭文:camachat aslamie)和甘仔轄·馬洛(荷蘭文:camachat maloe)。漢人稱aslamie為quataong,學者翁佳音推測可能系閩南語hoan-á-ong(番仔王)的轉訛。荷語稱其為keizer van middag,台灣原住民則稱之為lelien,意為白晝之王。曆任大肚王皆以camachat為姓氏,而camachat語也是巴布拉語的别稱,部分現代文學作品也會直接以camachat王國來稱呼大肚王國。camacht aslamie于1648年逝世後,其外甥maloe繼任大肚王。maloe繼位後,由于尚年輕,是以與荷蘭東印度公司交涉時,大部份都由其繼父tarraboe持藤杖出席集會,且因當時大肚社系傾向以女性來核心維持家系,當地實權在maloe的外祖母手中。

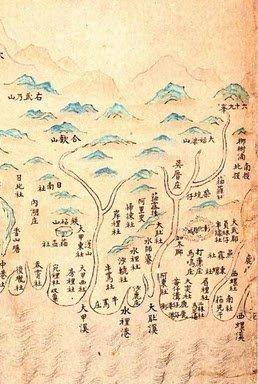

大肚王國疆域

荷蘭東印度公司于1624年起殖民台灣,到了1642年征服北台灣後,荷蘭人的目标轉為征服西部平原的原住

大肚王國興衰

民,以連通台灣南北的道路。荷蘭人從中國海盜得到情報,在中部馬芝遴地區(彰化縣福興鄉與鹿港鎮一帶)有22個村社,其中大甲溪以南的18個村社是由一位叫甘仔轄·阿拉米(kamachat aslamie)的領袖所統轄。

1644年,荷蘭上尉piter boon率兵遠征北台灣未臣服的原住民,戰勝後南下打通陸路,因為遭遇巴布拉族的強烈反擊而未成功。翌年piter boon再度進攻,摧毀了13座反荷村落,kamachat aslamie隻得接受範布煉(simon van breen/1643-1647)牧師的協調。

1645年4月荷蘭人召開南部的地方會議,kamachat aslamie跟荷蘭東印度公司訂約,表示臣服,不過直到1662年荷蘭人離開台灣為止,大肚王國都維持半獨立狀态。大肚王國不肯接受基督教,隻讓歐洲人通過領土而不準他們定居,也無荷語的翻譯員。

大肚王國雖對荷印公司友善,但從未歸順明鄭王朝。1661年鄭成功領兵渡海,擊敗荷印公司軍隊,取得台灣統治權。由于實施“兵農合一”政策,派遣鄭軍分赴各地屯墾,侵害到原住民族的活動空間,導緻明鄭王朝和大肚王國數次武裝沖突。

其中1670年大肚王國轄下的沙辘社起兵抵抗,遭明鄭将領劉國軒強力鎮壓,屠殺至僅剩六人,幾乎滅族,史稱劉國軒屠村事件。

1722年(康熙六十一年),出任巡台禦史的黃叔璥在他的《台海使槎錄》一書中,有這樣的記載:“大肚山形,遠望如百雉高城,昔有番長名大眉。”雖然寥寥數語,卻說明17世紀的台灣中部确實有一個“超部落”的大肚王國。

1731年(雍正九年),清廷官吏對原住民指派勞役過多,引起原住民群起反抗,發生大甲西社番亂(大甲西社抗清事件),翌年被鎮壓下來,各族人陸續逃離原居地,遷往埔裡(南投縣北部)一帶,大肚王國亦終告瓦解。