《木渎小志》卷一記載:“遂初園,在木渎東街,康熙間吉安太守吳铨字容齋所築。”可見,遂初園乃是吳铨所建,馬傑在《清代蘇州的徽籍藏書世家》中說:“在這些居住于蘇州的徽籍藏書家中,影響最大的莫過于曆經四代遞藏、書香不絕的璜川吳氏。”對于遂初園藏書的遞傳,馬傑在文中又寫道:“吳有子二。長子吳用儀,号拙庵,其與浙江諸名士交往甚厚,流連觞詠,座無俗客。用儀亦嗜典籍,藏書在其父基礎上複購數萬卷于其中,多宋元善本,是璜川吳氏藏書第二代中的代表人物。此外,次子吳成佐,号懶庵,同樣亦有藏書名,其中亦不乏宋元佳椠。成佐藏書處曰‘樂意軒’,藏書印有‘樂意軒吳氏藏書’等,并有《樂意軒書目》四卷。”

對于璜川吳氏藏書的情況,鄭偉章在《文獻通考》中在講到吳铨時稱:“歸田後于渎川築遂初園,因懷舊之思題其讀書處曰璜川書屋。架上萬卷,皆秘籍也。是時載酒問奇而來者,如惠棟輩,盡吳下知名士,遂以‘璜川吳氏’著名于時。沈歸愚輩皆有詩文以紀璜川書屋,後為靈岩名迹。”

沈德潛确實寫過一篇《遂初園記》,該文中先介紹了此園的來由:“容齋吳太守,于木渎鎮東,治園一區。園故廢地,蠲荒穢,拂蒙翳,因其突者壘之,窪者疏之,壘者為丘、為阜、為陂陀,疏者為池,因池之曲折,界以為堤,跨以為橋,樓閣亭榭,台館軒舫,連綴相望,垣牆缭如,怪石嵚如,古木槎枿,筼筜蕭疏,嘉花名卉,四方珍異之産鹹萃。園既成,名曰‘遂初’,取孫興公綽賦名以托意雲。”而後沈德潛以很長的一個段落介紹遂初園内各種景緻,以此可見該園内所蓋亭台樓閣之多,而對于園名的來由,沈德潛寫道:“夫園名‘遂初’,慕興公作賦之意而名也。然考《晉書》,興公隐于會稽,放浪山水,作《遂初賦》以緻意,後為散騎常侍,上書言事,桓溫笑之曰:‘何不尋君《遂初賦》,知人家國事邪!’是興公先賦《遂初》,而後曆宦途者也。”

然而沈德潛的這篇《遂初園記》卻未曾提及園中的藏書樓, 周菊坤所著《木渎》一書中專有一篇文介紹遂初園,此文中提到:“清末民初,該園日漸荒蕪,但從目前尚存的第三進大廳的廳前石階、廳内花崗石柱基、廳側磚細貼面山牆、廳北磚雕門樓以及第四進結構仍較為完整的藏書樓,可見昔日遂初園的建築格局和風貌。”

可見遂初園中的第四進院落就是藏書樓,而該文中又寫道:“遂初園的結構布局為三路七進一大園。中路建築主要以會客、喜慶、雅集、演唱、藏書等為主。大門面臨東街,枕市河,原有水碼頭,石砌駁岸齊整寬敞。中路建築中第三進為大廳,雍乾間名‘補閑堂’,歸柳氏後易名‘尊德堂’。此處為當年主要演唱場所,四周遍懸大型宮燈,《盛世滋生圖》中即繪有文人雅士在此觀看昆劇《白兔記》中‘麻地’一折的場面。第四、五進均為藏書樓,兩樓間銜以東、西轉樓,構成‘回’字四合型雙層藏書重樓。第七進為旱船,名‘聽雨篷’,東首圓洞門上方有吳铨自題‘遂園’行楷磚額一方。”

如此說來,第五進院落同樣是藏書樓,并且這兩座樓呈回形狀,如此結構的藏書樓,似乎與南浔嘉業堂相類似,不知道嘉業堂建造時是否參考了遂初園的制式。除藏書樓外,遂初園内還有其他的書房,《木渎》一書中寫道:“西路建築以書房、庭院與主人起居憩息等為主。第三進為雙層小書房,第五、六進均為雙層大書房,合稱‘拂塵書屋’。其中第五進房字首有假山,林蔭嘉花相間,下層東首辟有邊門,與中路第五進藏書樓相通;第六進下層北首中堂,精镌鄭燮題繪叢竹獨幅銀杏屏門六扇(此屏門已于1960年1月被移至拙政園‘拜文揖沈之齋’内)。”

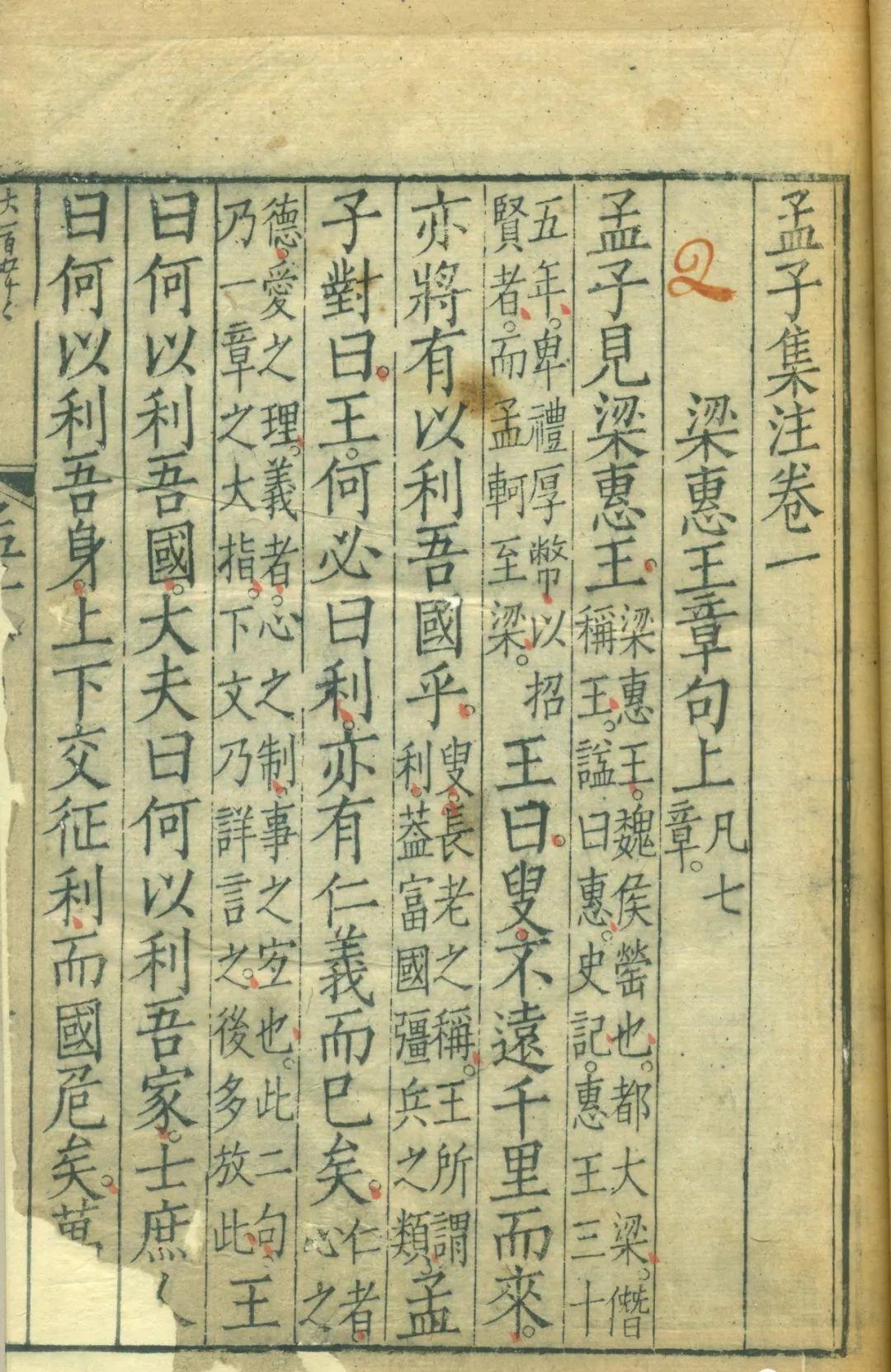

《孟子集注》十四卷 清嘉慶吳縣吳志忠影宋刻本,卷首

《孟子集注》十四卷 清嘉慶吳縣吳志忠影宋刻本,刊記

關于璜川吳氏藏書的緣起,吳铨的曾孫吳志忠在其所撰《璜川吳氏經學叢書緣起》中首先說:“璜川者,我曾祖容齋先生自題其書屋之名也。曾祖于雍正年,由部曹守吉安歸田後居渎川遂初園,讀書其中,架上萬卷,皆秘笈也。是以題書屋曰磺川者,以我曾祖生于新安之璜源,随我高祖鄉賢公僑居松江之上海,而自松遷蘇,以故裡題其讀書處,懷舊之思也。是時,載酒問奇而來者,如惠松崖征君輩,盡吳下知名士,而我家遂以璜川吳氏著矣。”

璜川吳氏家族藏書的确始自于吳铨,當時家中藏書已逾萬卷,并且都是善本秘笈,吳志忠還解釋了璜川二字乃是曾祖吳铨在新安時所居之地,以此表明不忘家鄉。吳铨原本住在上海,由上海遷到了蘇州的木渎,吳铨在這裡與經學大家惠棟等名士有密切交往,對于吳铨去世後的情況,吳志忠在此文中接着寫道:“曾祖殁後,我祖最幼,故無如書籍之散佚。若北宋本《禮記單疏》,今歸曲阜孔氏者,其最顯者耳。我祖懶庵先生,重自搜羅,書樓三楹,環列四周,有《樂意軒書目》四卷。忠,在髫歲,常見我祖于書樓讀書,寒暑不辍其誦詠聲,希則抽筆著書時也。每脫稿,即命我嚴君暨叔父輩鈔錄編次刻之。有《懶庵偶存稿》八卷、《讀史小論》二卷行于世。歲久,版蠹,家君重校付梓,更名《經史論存》。”

當年的遂初園中藏有北宋單疏本《禮記》,此書極具名氣,以此可見,遂初園藏書品質之高。而吳志忠從小就幫助祖父整理書籍編寫書目,同時其家也刊刻書籍,對于刊書的觀念,吳志忠在此文中寫道:“昔人論藏書有二:一則聚書者之藏書,一則讀書者之藏書。如我祖非所謂讀書者之藏書欤!然樂意軒所藏書,至今又分析遺散矣。家君獨好甲部書,故中歲棄舉業,專事著述。今所刻者有《經句說》二十餘卷,其續者正未央也。嘗謂忠曰:古書不見購,我今既不能如先世之富于收藏,即案頭所有者,又烏知後來之不更散失哉?予将次第刊行之,以廣其傳。校雠之役,汝能勉之欤!忠,謹受命鸠工,集事數年之間,裒然成帙,排比甲乙,題曰《璜川吳氏經學叢書》,而《經史論存》《經句說》二書附焉。因為叙其緣起如此。道光三年四月初吉,吳縣吳志忠。”

吳志忠說他祖父的藏書堂号名叫樂意軒,分家之後,樂意軒的藏書也分成了幾份,而吳志忠的父親最喜好經部之書,想來他分家時得此部書最多,于是他就命兒子吳志忠組織人刊刻了《璜川吳氏經學叢書》。對于此叢書的情況,《續修四庫全書總目提要》中著錄有該書,而該篇提要乃是出自文獻家謝國珍之手,謝國珍稱著錄的該叢書乃是“清道光庚寅重镌本”,而後介紹了編者吳志忠的生平及其相應的撰述:

吳縣人,研治經學,家世藏書。曾祖容齋,生于新安之璜源,随父僑居松江之上海,老而自松遷蘇之故裡,題其讀書處曰璜川,以寄懷舊之情也。是時載酒問奇而來者,如惠松崖輩,盡吳下知名之士,璜川吳氏藏書,遂著名于世。中經兵燹,書頗散佚。其祖懶庵重自搜羅,編有《樂意軒書目》四卷,著有《懶庵偶存稿》八卷、《讀史小論》六卷行于世。歲久版蠹,重為校刊,更名《經史論存》。其父英中歲棄舉子業,專事著述,獨好甲部之書,著有《經句說》二十餘卷。志忠三世簪纓,秉其遣志,輯其先世所藏惠氏父子所著《春秋說》《詩說》《大學說》,江永《群經補義》等書,題曰《璜川吳氏經學叢書》,志不忘其始也。而其父英所著《經句說》二十四卷,附之于後。

《璜川吳氏經學叢書》總計收入十三種五十四卷,附一種二十四卷,《提要》中詳列出甲、乙、丙三集分别所收之書,從收書的内容看,主要是清代經學家惠士奇、惠周惕、江永等人的著作,同時也收錄了宋嶽珂所撰《九經三傳沿革例》,而附集所收一種書則是吳志忠之父吳英所撰《經句說》二十四卷。可見,璜川吳氏到了第三代、第四代對經學最為關注。

《易說》六卷 清嘉慶十五年璜川吳氏真意堂刻本,卷首

《易說》六卷 清嘉慶十五年璜川吳氏真意堂刻本,刊記

璜川吳氏的藏書在吳铨之後一直有增加,比如吳铨之子吳用儀仍然在購買善本,王昶在《蒲褐山房詩話》中說:“企晉大父吉安太守铨,歸築遂初園于木渎。其尊人用儀,夏購書數萬卷,其中多宋元善本。”

對于璜川吳氏所藏之本,葉瑞寶主編的《蘇州藏書史》中有如下簡述:“故吳氏藏書用印‘璜川吳氏收藏圖書’等印,皆歸用儀藏書。《平津館鑒藏記》卷一載宋版本《群書備數》十二卷,有‘璜川吳氏收藏圖書’朱文方印。卷三載影寫宋本《琴史》六卷,有同上之印,‘吳氏珍玩’白方長印。同卷又載《至塘欸乃集》一卷,有同上之印。《豐順丁氏持靜齋書目》鈔本集部載《滏水集》二十卷又《附錄》一卷,有‘璜川吳氏收藏’印。又載《花溪集》,有同上印記。元本史部載《史纂通要後集》,宋二卷、金一卷,為‘璜川吳氏’藏。又抄本史載《曆代傳國世次》,丁氏雲:‘璜川吳氏探梅山房抄本。’按:探梅山房不知璜川吳氏誰築,現暫列于此。”

除此之外,該書中還大量列舉了各種書目記載的璜川吳氏舊藏之本,可見該家族舊藏之書被後世藏書家所看重,而我也有幸得到其中幾部。