在反性侵運動高漲的當下,公衆需要面對的,不僅僅是如何面對涉事者的“曆史舊賬”,更棘手的問題在于:如果他們真的改過自新的,是否應該給他們機會?如果答案是可以,那麼,又要如何來決斷他們是不是已經改過自新?這個決定權具體又落在誰的手裡?

上周,美國多家媒體報道了著名導演羅曼·波蘭斯基(roman polanski)下部作品的開拍計劃。對比已無演員和電影公司願意合作的伍迪·艾倫,波蘭斯基顯然要幸運得多。雖然他當年那樁強奸未成年少女的案子不時會被翻出來接受媒體和公衆的審判,但是老導演不僅有電影公司願意投資新作,而且還能找到一班願意繼續跟他合作的知名影星。隻是,這次的新片《我控訴》(j’accuse)從片名到主題,似乎都隐隐含着為自己鳴冤叫屈、訴苦辯護的意味。

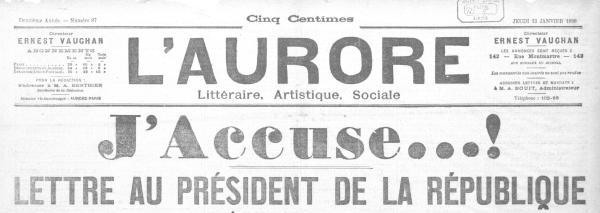

1898年,左拉投書《極光報》(l'aurore)為德雷福斯鳴冤,從此,該報頭版上的标題“j'accuse...!”(我控訴)成為法語裡的名句

熟悉法國曆史的讀者一望便知,《我控訴》改編自百多年前鼎鼎大名的德雷福斯事件。由法國男星路易·加雷爾(louis garrel)飾演的法國軍官被誣告為叛國間諜,流放外島,經過著名作家左拉等人的不懈努力,十多年後,德雷福斯才終于沉冤得雪,恢複名譽。如今,與德雷福斯一樣身為猶太人的波蘭斯基,選擇在這麼一個時候拍攝這麼一個題材,很難不讓人浮想聯翩。于是,批評他指桑罵槐、不思悔改的意見,迅速遍及社交網絡。

日前,美國《君子》(esquire)雜志網站上也刊登了記者加布麗艾爾·布魯内抨擊波蘭斯基的文章。她認為波蘭斯基是“繼路易·c.k.(louis c.k.)、凱西·阿弗萊克(casey affleck)和查理·羅斯(charlie rose)之後又一個在‘我也是’(#metoo)時代中試圖東山再起的名人”,斥責像《我控訴》這樣的新片,根本就不是今時今日我們所需要的作品。不料,在此背景下,率先站出來捍衛波蘭斯基、反擊該文的不是别人,恰恰是當年遭導演強奸的受害者薩曼莎·蓋默(samantha geimer)。

蓋默在推特上表示:“對于羅曼來說,幾乎就談不上什麼‘我也是’(#metoo)時代的東山再起。《君子》你們也就這點能耐了,攻擊一個多年之前早已做過道歉、給過補償的人。我早已長大成人了,為什麼你們就不能呢?”

這也不是薩曼莎·蓋默第一次為羅曼·波蘭斯基辯護了。以往,她曾數次公開呼籲外界,放下過去,别再糾纏于是否應該引渡波蘭斯基回美國服刑的問題。年初接受媒體通路時,她還透露,波蘭斯基親筆給她寫了一封道歉信。“對于周圍那些關心我的人來說,這封信意義重大;是以,可以說它對我來說也是意義重大。不管是什麼事,隻要能讓我媽媽感覺好過一些的,對我來說,那都是需要感恩的事。”

回到1977年時,正是母親送薩曼莎·蓋默去了演員傑克·尼科爾森的家裡,讓等在那裡的波蘭斯基替女兒拍攝了一組藝術照。結果,按照薩曼莎的說法,導演灌她喝了香槟,吃了興奮劑,強迫猥亵。1978年,擔心自己會锒铛入獄的導演逃離美國,之後便一直定居歐洲,至今正好四十個年頭。今年早些時候,波蘭斯基被美國電影藝術與科學學會除名,對比2002年他們頒給他一座奧斯卡最佳導演獎(《鋼琴師》)的做法,不能不讓人感慨:時代确實已經不同了。