昆蟲傳粉促進了植物的繁衍和分化,在現代陸地生态系統中至關重要。但由于化石材料的缺乏,人們對被子植物時代之前的傳粉昆蟲及其生态位知之甚少。

近期,中國科學院南京地質古生物研究所“現代陸地生态系統起源與早期演化研究團隊”劉青和張青青在研究員王博指導下,與中國農業大學劉星月團隊、臨沂大學鄭曉廷團隊合作,報道了27個麗蛉标本,并對麗蛉的傳粉行為、化學通訊行為及僞裝行為進行了詳細研究。研究結果為重建中生代傳粉昆蟲與植物的生态關系提供了新觀點。該研究于9月17日線上發表在《自然-通訊》(nature communications)上。

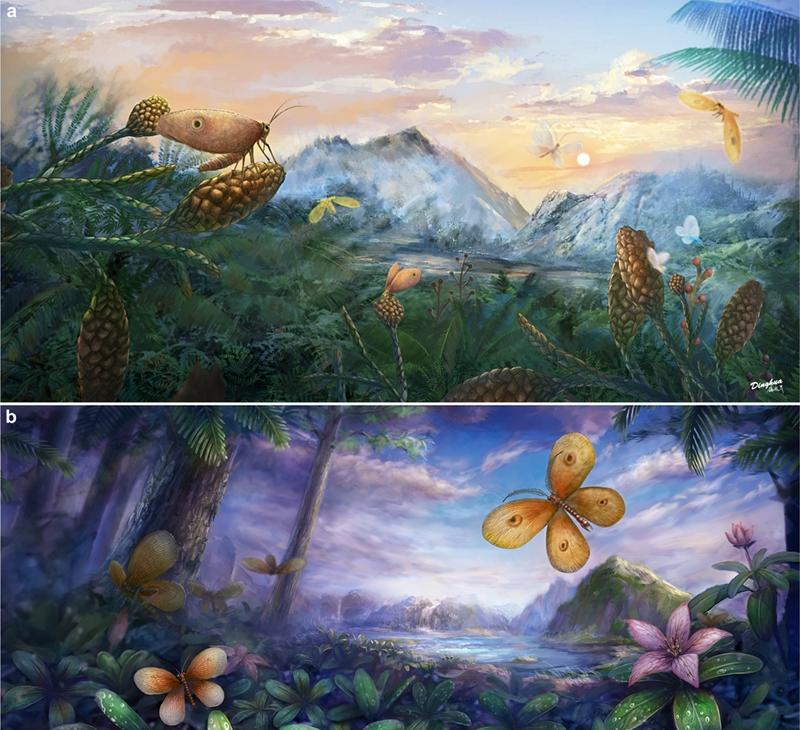

自從達爾文在1877年《蘭花的傳粉》一書中首次注意到傳粉蛾類長口器與蘭花花管的長度比對關系,許多生态學家都報道了現生昆蟲長口器與植物花管的協同演化關系。麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,具有長口器。其口器與其取食植物的花管在長期的演化中形成了形态适應,即昆蟲口器長度與其傳粉的植物花管長度類似,是以麗蛉口器長度為重建傳粉生态位提供了關鍵證據。本次發現的麗蛉來自于白垩紀中期的緬甸琥珀和中國早白垩世熱河生物群及侏羅紀的燕遼生物群。不同物種麗蛉的口器長度在0.6至18毫米之間,其中緬甸琥珀中麗蛉口器長度在0.6至3.2毫米之間,而中生代沉積岩中麗蛉口器長度在5至18毫米之間。研究結果表明緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長度具有較高分異度,口器長度高度多樣化反映了其取食植物和花管長度的多樣性,表明傳粉昆蟲的生态位分化在被子植物快速演化之前已經出現。傳粉生态位分化提高了傳粉效率,進一步促進了白垩紀傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。

伴随着傳粉形式的多樣化,麗蛉也演化出了獨特的化學通訊和防禦機制。緬甸雄性麗蛉的觸角為中生代昆蟲中罕見的栉狀結構,而雌性為念珠狀或絲狀結構。栉狀觸角增大了觸角表面積和傳感器的靈敏度,增強了雄性感覺雌性釋放的性激素的能力,表明白垩紀時期麗蛉可能已具備長距離的化學通訊能力。此外,麗蛉翅上具特殊眼斑。這些眼斑在麗蛉中具重要的防禦功能,通常個體越大的麗蛉眼斑越明顯,個體越小的麗蛉眼斑越淡甚至消失。

觸角的性二型和眼斑的存在表明麗蛉在中生代陸地生态系統中具有較強的适應性和競争力。麗蛉與取食植物之間的傳粉生态位分區進一步促進了麗蛉的多樣性。然而,或許就是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關系,随着取食植物(可能以裸子植物為主)在晚白垩世的衰落,麗蛉也随之滅絕。

該項研究得到中科院和國家自然科學基金委的資助。

論文資訊:liu qing1, lu xiumei1, zhang qingqing1, chen jun, zheng xiaoting, zhang weiwei, liu xingyue*, wang bo* (2018) high niche diversity in mesozoic pollinating lacewings. nature communications, 9: 3793. doi: 10.1038/s41467-018-06120-5

論文連結

侏羅紀和白垩紀麗蛉的生态重建圖(楊定華繪圖)

緬甸琥珀中的麗蛉

麗蛉的演化曆史

侏羅紀和白垩紀的麗蛉

麗蛉化石複原圖

科普百分百·助力科普中國,讓科學知識在網上和生活中流行起來。溫馨提示:以上為科普百分百網上閱讀所浏覽内容,轉載分享隻為知識傳播和學習宣傳,本文内容僅代表原作者觀點,如有意見建議,請私信留言,我們會及時處理。歡迎關注,謝謝。