我們對“夾道歡迎”耳熟能詳,夾道往往意味着禮遇和尊崇,然而在歐洲軍隊中,千年來卻奉行着另一種恐怖的夾道——“夾道之刑”(running the gauntlet)。

“夾道之刑”在西方軍隊的曆史非常悠久,古希臘羅馬時代便已存在。希臘人稱之為xylokopia,羅馬人稱之為fustis,大體上是一種公開杖擊或鞭笞。但與普通鞭刑、杖刑不同的是,它由受刑人的軍中同袍左右列為兩行親自動手執行,不僅是一種肉體上的懲罰,更是精神上的淩辱,相當殘酷。羅馬軍團有時甚至用它來執行臭名昭著的十一抽殺律(decimatio,對叛亂、臨陣脫逃、丢失軍旗的部隊以抽簽的方式集體處決十分之一)。

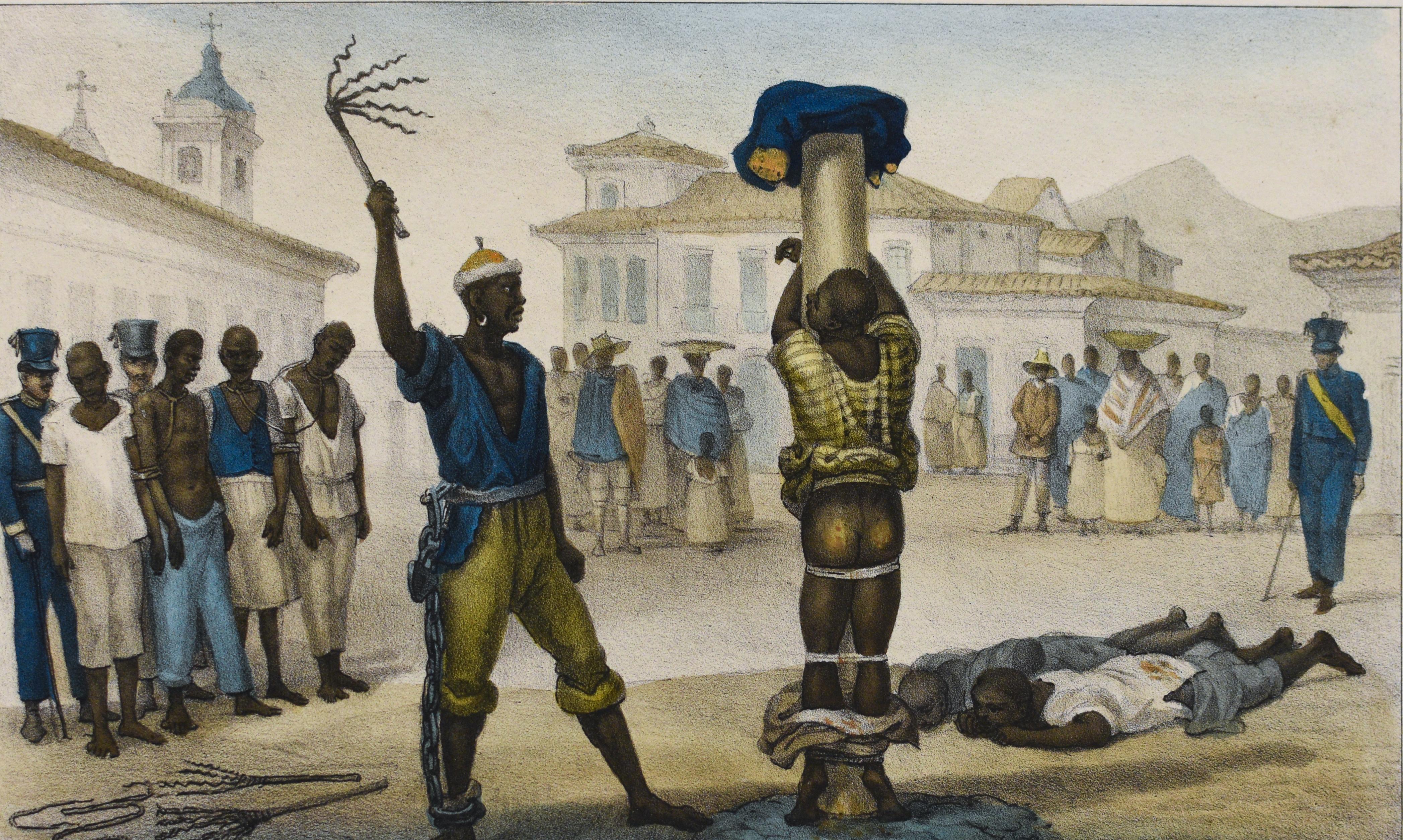

普通的公開鞭刑,法國畫家讓讓·巴普蒂斯特·德布雷 (1768–1848)繪制

羅馬軍隊中的十一抽殺律

近代歐洲軍隊繼承了這一特殊的懲罰手段,甚至有所“推陳出新”。今天英語世界通行的稱謂“running the gauntlet”有時會讓中國讀者一頭霧水,因為字面的意思仿佛是“跑金屬護手”。其實這個說法大約是在17世紀30年戰争期間,英國軍隊與瑞典軍隊并肩戰鬥時傳入的。來源為瑞典詞gatlopp(路與奔跑的複合),英語最初轉寫為gantelope,後來因與軍人們熟悉的術語gauntlet(歐洲盔甲中的護手部分)形似,以訛傳訛之下,便成為了更通用的running the gauntlet。

神聖羅馬帝國皇帝馬克西米連一世的金屬護手(gauntlet),其實與軍法中的“夾道之刑”并無直接關系。

近代歐洲軍隊中施行的“夾道之刑”,通常采用如下方式:受罰的士兵被剝去上衣,其戰友手持棍棒或鞭子予以“歡迎”。行刑人持劍走在犯人前方,以防備他逃走。偶爾反而還會被捆綁,行刑官手上拖曳着繩子,如同拖曳牲口。按照最嚴苛的傳統,犯人必須堅持走完行列,才算成功贖罪。此刻他便赢回了清白,可以重返行伍。如果他半途而廢,就必須重頭開始,循環往複,直到死去。在一些經過改良更加人道的規則裡,如果犯人确實體力不支無法繼續了,行刑官則會宣布終止,犯人能夠撿回一條性命。

1564年版畫上記錄的“夾道之刑”

這種特殊的刑罰也不無規則。例如,通常要求兩側實施毆打的士兵采用棍棒等鈍器,而禁止開刃的武器,以免留下緻命傷。犯人在行進期間,可以用手護頭——于是主要受擊打的部位在背部;同時,行刑的同袍們被要求必須保持至少一隻腳留在地面,這樣就杜絕了惡意的、拼盡全力的毆打。總而言之,“夾道之刑”雖不乏肉體上的摧殘,但主要的用意,還是精神層面的懲罰和侮辱,而非取人性命,與歐洲一度同樣流行的枷刑有些許類似。當然,與普通枷刑相比,夾道之刑持續時間更短,也更私密(通常隻發生在軍營内部而非大庭廣衆),不過,犯人面對長長的兩排行刑人所帶來的恐懼、壓力與風險就不是枷刑可比的了。

17世紀的歐洲枷刑

以今天的标準,這種刑罰十分殘酷。但許多軍官将其視為“治病救人”的手段,更加吊詭的是,由于此刑必須依靠衆多士兵執行,它反而能展現某種基層的“民主”,甚至客觀上糾正上級錯誤的懲罰。例如,1760年,一個名叫弗朗西斯的英國水兵僅僅因為回艦隊報到時間稍晚,就被軍官罰以三次“夾道之刑”——倘若嚴格執法,這足以緻命。他的戰友們紛紛鳴不平,覺得過于苛刻,但軍官又拒絕收回指令。于是出現了一場奇觀——所有行刑的水兵們都“高高舉起輕輕放下”,弗朗西斯三次受刑,最後竟然幾乎毫發無傷。

由于以上種種原因,“夾道之刑”在歐洲存在了很長時間。1789年法國大革命後,革命政府在法國陸軍中廢除了“夾道之刑”,但海軍卻繼續保留(那個年代的海軍更容易嘩變,并且兵員不易補充)。普魯士、奧地利等德語國家也流行同樣的刑罰(德語稱spießrutenlaufen)。普魯士騎兵甚至有着自己的獨特“發明創造”——用馬镫繩替代了一般的木棒皮鞭。那個年代相對文明的英國皇家海軍也長期執行這種冷酷刑罰,直到1806年拿破侖戰争期間方才廢除。而較為封閉落後的俄國則施行到了19世紀中後期,甚至在托爾斯泰的小說中都還有所表現。

1845年執行夾道之刑的俄國軍隊

不過,曆史終究是在進步的,19世紀之後,西方軍隊的管理日趨制度化、科學化、人性化,鞭笞、“夾道之刑”、“卡勒”(cale,受刑人被綁在桁端,頭朝下反複浸入水中)等過時、醜惡的刑罰慢慢退出了曆史舞台,當然,軍法中對逃兵、嘩變、不遵守軍令的處罰同樣嚴格。一些國外軍校中還保留着特殊的“夾道之刑”,但這隻是為了訓練學員的膽量,不在是一種體罰,更不緻命了。如今,我們隻能在藝術作品中重新見到這種刑罰——例如,美國文豪海明威的《喪鐘為誰而鳴》以及大導演斯坦利·庫布裡克1975年的電影《巴裡·林登》。

《巴裡·林登》海報