原标題:慈禧太後命名特産 陝地傳統名貴食品——探秘瓤美味久的慈禧太後欽命宮廷小吃三原蓼花糖

編者按:

曾幾何時,白領們掰着手指頭數日子,呼喚着“五一”黃金周你快點來“慢點走”,想到今年的“五一”黃金周,滿腦子都是好吃好玩的:逛美景、吃美食、遊民俗、去踏青、去撫摸那綠油油的麥苗、吮吸着美麗鄉村最幹淨的空氣....這些溫馨的、有趣的、難忘的“五一”快樂時光就一股腦兒地又來了!全國各地“五一”黃金周期間,遊客呈井噴式火爆出行,各地景區雖各有不同,但每個人都有濃濃的民間美食情緣和不一樣的吃喝玩樂故事。這個五一,我們精心推出五一特别策劃《這個五一,帶着爸媽去旅行》,民俗篇、美食篇、景區篇精彩不斷。今天,請大家跟着旅商小編梁紀委一起,探秘瓤美味久的宮廷小吃三原蓼花糖,去品嘗民族靈魂深度處最攝人心魄的美食味道。

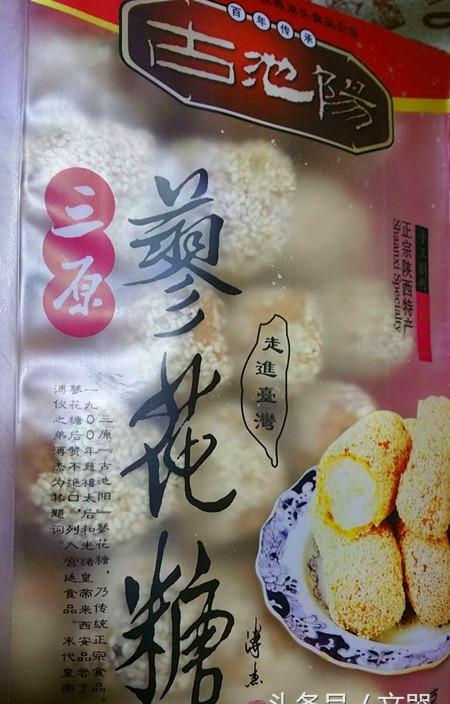

蓼花糖,是陝西傳統名貴食品之一。它呈圓鼓槌形,個大體輕,金黃色的表皮上均勻地粘滿一層白芝麻。咬開後,裡面是雪白的蜂窩狀糖心。無論用來招待客人,還是饋贈親友,都是上等食品,在省内外享有很高的聲譽。

蓼花糖起源于三原縣,已有400多年的曆史了。相傳,明正德年間,每到臘月,周至、戶縣一帶的小販,便将利用當地産的優質江米制成的年糕,運到三原一帶去賣。臨到年關,賣剩下的年糕不便帶回,就地托親友貯存起來,挂在樓棚道讓其風幹。次年來後,将敲成碎塊,用油炸後再賣。這種隔年的陳年糕,經油一炸,内部蓬發,體積變大。吃起來酥脆香甜,别有一番風味,人們稱其為“棉花糖”。随着時間的推移,人們逐漸摸索、總結出一套制作棉花糖的方法,并在其表面粘上芝麻或白砂糖,食者交口稱贊:“嫽(liao 關中方言,“好”的意思)!嫽得很!”故又稱為“嫽花糖”。清光緒二十六年(1900年),八國聯軍打進北京,慈禧太後挾光緒皇帝逃到了西安。地方官員将嫽花糖作為名貴食品奉獻,博得了慈禧太後的贊賞。慈禧太後見嫽花糖的形狀酷似她在草原上見過的一種蓼花,覺得有趣,便說了出來。于是,人們便稱其為“蓼花糖”。

三原蓼花糖是陝西省三原地區漢族傳統名貴小吃之一。它呈圓鼓槌狀,個大體輕,金黃色的表皮上均勻地沾滿一層白芝麻;咬開後,裡面是雪白細膩的蜂窩狀糖心。與吉林福源館蓼花糖、河南安陽蓼花糖并列,為我國三大著名蓼花糖。

生産蓼花糖,需用江米、黃豆、饴糖、芝麻仁、素油等,加工工序需經浸米、浸豆、磨漿、蒸粉、挑坯、搓條、晾坯、發坯、油炸、上漿、飾表等24道工序。從投料到出成品大約需要半年時間才能制出。是以說,蓼花糖的制作工藝是相當複雜的。

1983年蓼花糖不僅在頤和園、故宮、王府井等處銷售,還進了釣魚台國飯店。當時,前門一帶的食品店,家家都賣蓼花糖,頗受歡迎。

蓼花糖吃起來瓤美味久,松、甜、酥、脆、香。風味獨特,成為陝西省漢族傳統的名貴食品之一。蓼花糖是圓鼓槌形,個大體輕,裡面是雪白的蜂窩狀糖心,吃起來别有風味。三原蓼花糖,其外表包裹有白糖粉與芝麻仁兩種。系用新鮮優質糯米,上等黃豆、白糖、植物油等為原料,佐以熟芝麻。其加工工序,經選料、淘洗、浸泡、磨粉、蒸料,和面、擀片、搓條、制坯、陰幹、貯存、發坯、油浸、炸制、澆漿、挂皮等24道工序制成。一般冬季制坯,四季加工成品。從投料到出成品需要半年時間。成品呈圓柱體,個大體松,皮色金黃,肉質潔白,呈絲網狀,香甜酥脆,綿軟易化。

三原蓼花糖,曆史悠久,味形兼美,暢銷不衰。目前,除銷于省内外和北京、廣州等地外,還出口香港等地。改革開放以來,三原縣每年生産蓼花糖1500噸左右,暢銷全國二十多個省、市、自治區。1985年和1987年,先後榮獲“陝西省優質産品”和“農牧漁業部優質産品”稱”号,1988年和1992年又先後榮獲“首屆中國食品博覽會銀質獎”和“中國經濟特區成果博覽會金質獎”。全國人大常委會委員、末代皇帝溥儀的胞弟博傑品嘗了南茂牌蓼花糖後,揮毫題寫了“蓼花糖宮廷食品”七個大宇。

材料

蓼花糖以糯米為主料,配以黃豆、白砂糖、饴糖和芝麻仁、豆粉、蜂蜜、精煉植物油等,經過二十多道工序精心制作。蓼花糖是圓鼓槌形,個大體輕,金黃的表皮上均勻地沾滿芝麻和砂糖,裡面是雪白的蜂窩狀糖心,吃起來别有風味。三原蓼花糖,其外表包裹有白糖粉與芝麻仁兩種。系用新鮮優質糯米,上等黃豆、白糖、植物油等為原料,佐以熟芝麻。

程式

其加工工序,經選料、淘洗、浸泡、磨粉、蒸料,和面、擀片、搓條、制坯、陰幹、貯存、發坯、油浸、炸制、澆漿、挂皮等24道工序制成。一般冬季制坯,四季加工成品。從投料到出成品需要半年時間。成品呈圓柱體,個大體松,皮色金黃,肉質潔白,呈絲網狀,香甜酥脆,綿軟易化。

文/梁紀委