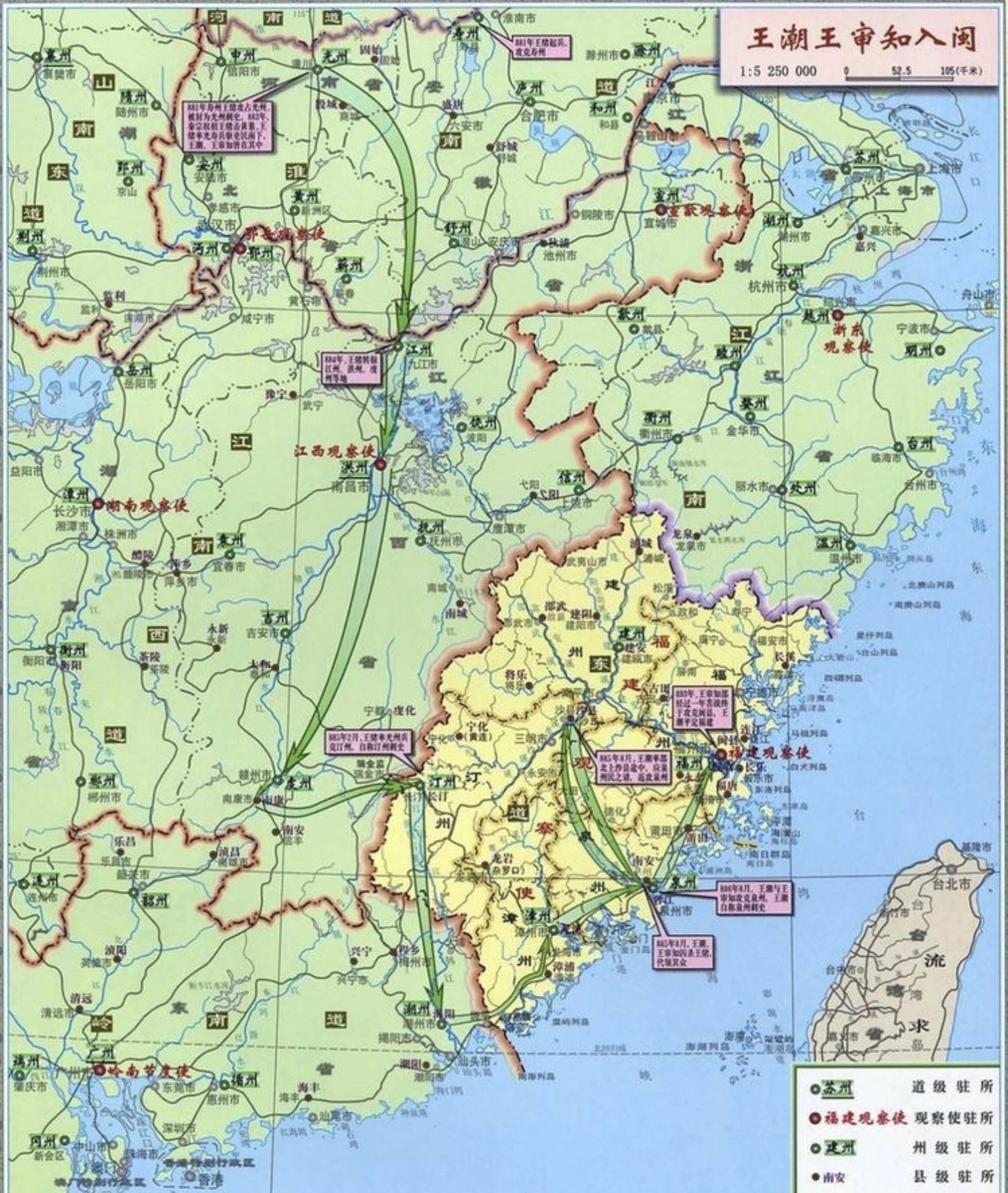

一支由屠戶上司的5000人規模的起義軍,被官軍追的一路南逃,最後來到了福建漳州落腳。軍中王潮、王審珪、王審知兄弟三人将屠戶除掉後自領這支人馬,并開始在福建境内擴張地盤。先下泉州再吞福州,終于借着兵荒馬亂朝廷顧不上之機得到了"安撫性"冊封。

大哥王潮先做福建觀察使,後來朝廷又把福建的這支軍隊升格為威武軍,王潮任節度使。唐末的節度使基本就是稱王級别的了,立誰為副使就基本等同于立誰做接班人,朝廷絕不敢"另有安排"。王潮總共有四個兒子,但他選擇立三弟王審知為副使,一方面論軍功,這一路走來王審知功勞最大,另一方面在福建剛剛立足,如果立個沒威望的,很容易使局勢動蕩。

王潮死後王審知還是不敢造次,因為他前面還有二哥,起碼要在形式上做做樣子。結果他二哥也是個非常識時務的人,自知論軍功比不了三弟,再三推辭最終還是王審知接班。如果要是在别的家庭,很有可能早就亂做一鍋粥了,首先前任不立子,長子容易兵變,就算兄終弟及也輪不到老三,老大的兒子們和二叔都有可能反叛,就算這些都沒發生,老三掌權後為了穩固自己的地位,也往往會除掉在法統上比自己更有優先繼承權的潛在威脅。

但這些在王家都沒有發生,王審知繼位後不僅沒有傷害兄長的四個兒子,而且主動立他們四個中的老大為自己的副使,就好像在宣告"盡管我哥信任我,把軍政大權交給了我,但我也隻是替大哥家代管,将來還會再傳回去。"多麼友善和平的舉動,據說當時王家如此平和是因為王氏兄弟三人的老母親還健在,家族裡誰也不願意做出互相殘害令老母生氣的事,正應了那句"家有一老如有一寶"。

但是等到後來王審知屁股也坐穩了、侄子們都被架空了、老母也去世了就不再是這麼回事了。最終事實證明王審知所傳的還是自家子孫,這是後話。

不過單論王審知在位期間的内政,那是做得非常之好的。他能夠看清五代十國的混亂局面,閩國雖偏安一句起碼還有個"安"字可以享用。不像連年戰亂的中原,誰要是當了皇帝,想與民休息、恢複生産都不可能有時間,别人也不會給他喘息的機會。唯獨像十國中特别是南方的吳越國、閩國這樣的,平時不稱帝老老實實上貢,中原正朔就算對其割據事實心知肚明,也抽不出手來出兵去打。借此閩國境内逐漸實作社會安定,農業生産大幅度恢複和發展。

公元907年,朱溫滅唐建立後梁,雖然隻能實際控制中原,但名義上還是正朔,為了穩住這些小國,朱溫挨個冊封,王審知被封閩王。這也就是為什麼閩國的開國國君不是王潮而是王審知的原因,就是到他這兒才被正式封閩王的。除了内政以外,王審知對挨的近的兩個同樣被封王的吳越國和南漢政權采取聯姻結好政策,盡管這倆後來都欺負過閩國,但起碼在一段時間内起到了安定外部環境的作用。

公元925年王審知去世,傳位于長子,結果他的子孫後代并不像他這一輩人一樣友善平和,弑父、弑兄之事不斷上演,閩國距離被周邊國家瓜分不遠了。