小時候可看的電影很少,經常看的就是“三戰”:《道地戰》、《地雷戰》、《南征北戰》。《道地戰》的故事,據說是根據冉莊人民抗日鬥争的事迹改編拍攝的。電影《道地戰》給我最深的印象,不是冉莊人民如何利用道地神出鬼沒地打鬼子,而是鬼子進村的那段音樂。後來知道了,那段音樂是俄羅斯作曲家肖斯塔科維奇第七交響樂中的片段。此外,電影插曲《毛主席的話兒記心上》,也是我最愛聽和最愛唱的歌曲之一。

冉莊道地戰遺址,也就是電影《道地戰》裡高家莊所在地,座落于保定的西南方向,距離保定四十公裡。當年,冉莊人民為儲存自己,打擊日寇,挖了很長的道地。冉莊的道地不但能藏身,還能靈活機動地打擊敵人,讓日寇聞風喪膽。在電影裡我們可以看到,牲口槽,鍋台下,衣櫃裡,大樹上,到處都是道地口;高房上,碾子下,牆角内,地面外,哪裡都能消滅敵人。敵人想放煙,煙是有毒的,不能放進一絲一縷;敵人要放水,水是寶貴的,還要讓它流回原處。敵人進了冉莊,不但在地上寸步難行,進了道地更是被動挨打。真是“千裡大平原展開了道地戰,村與村戶與戶道地連成片。侵略者他敢開,四面八方齊開戰,打的他人仰馬也翻!”

冉莊人民的鬥争,現在說起來似乎很輕巧,很容易。其實,冉莊道地的每一項改進和提高都滲透着血的教訓。上世紀四十年代初,正是抗日戰争最為艱苦卓絕的時期。日寇對我根據地進行的大掃蕩和殘酷的“三光”政策,讓抗日根據地遭受到巨大損失。同時,也使廣大的抗戰軍民逐漸認識到日本帝國主義的瘋狂和殘暴。特别是毛澤東同志《論持久戰》的發表,更如一盞明燈,指明了方向。“主席的思想傳四方,革命的人民有了主張”。抗戰是持久的,企圖速勝是不可能的。 為了更好地堅持抗戰,必須要保護好自己。隻有保護好自己,才能最有效地消滅敵人。冉莊的道地,就是在這種形勢下發展起來的,也可以說是長期抗戰的需要。

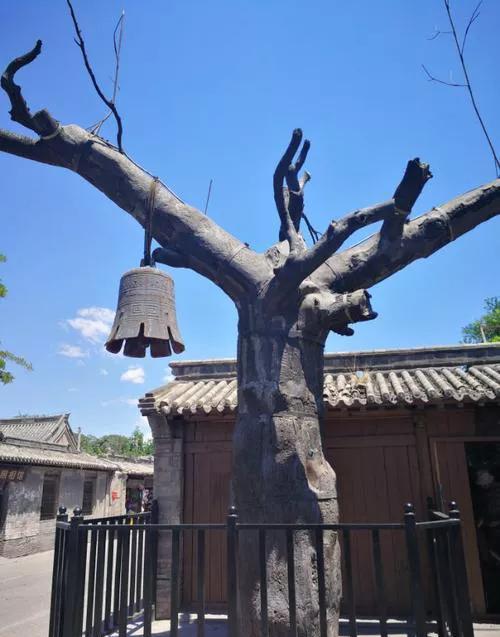

我第一次去冉莊是在高中時,我和同學們是騎自行車去的。那會兒的冉莊還很原始,村内村外顯得破破爛爛的。我看到,牆上的大智語醒目地寫着:人民公社好!據說,冉莊道地戰紀念館1959年就有了,聶榮臻元帥親筆題寫的牌匾。我們想參觀道地,村裡人說,道地現在不讓進了,怕有危險。你們去看看那棵敲鐘的老槐樹吧。老槐樹就在村裡的十字街頭,樹上還挂着當年那口大鐘。站在那棵老槐樹下,我似乎又看到了當年老村長冒死敲鐘的英姿,又聽到了那一聲聲震撼人心的警鐘。

後來,我又幾次到過冉莊,每次去都能感受到冉莊的發展變化。現在的冉莊,早已成了愛國主義教育基地,彰顯着現代氣息的冉莊道地戰紀念館巍然伫立在村中。紀念館裡,不但能看到一件件的革命文物,還能親身鑽進道地,體驗冉莊道地的曆史和神奇。利用聲光電等手段,再現冉莊人民當年的道地鬥争,也是紀念館的一個特色。

村中十字街頭那棵老槐樹仍然挺立。據導遊介紹,這棵老槐樹在拍完《道地戰》的第二年就枯萎了。這似乎是在宣告世人,自己擔負的曆史使命已經完成了。盡管老槐樹沒有了生命,但冉莊人民沒有忘記它。他們用鋼筋水泥箍好了樹身,讓它仍然保持着當年的模樣。

如今,老村長雖早已不再敲鐘,但冉莊的鐘聲依然在人們耳旁迴蕩。它在警醒世人,永遠不忘曆史,永遠不要戰争,永遠和平安甯;它還告訴人們,和平不是乞求來的,和平是要用戰争來捍衛的!

哦,冉莊!