在清王朝統治的近三百年間,貪官污吏固然數不勝數,可是,潔身自好的大臣也有不少。在衆多兩袖清風的大臣之中,曾經就有一個大臣,被康熙皇帝譽為“清官第一”。那麼,這個大臣是誰呢?他又為何受到如此的美譽呢?

這個大臣名叫于成龍,是清朝官場中有名的清官。

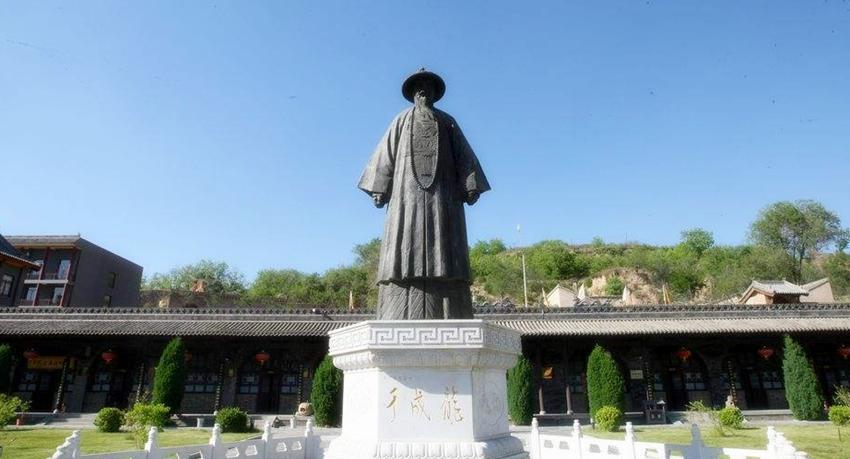

在山西方山通往國家級風景名勝區北武當山的路途中,有一個名叫來堡的村子。被康熙皇帝親封為“天下第一廉吏”的于成龍就出生在這個普通的村子裡。方山縣境内發現于氏文物82件,征集有關于成龍民間故事和佳話100多篇,于成龍墓地、故居、家祠等主要遺址尚儲存完好。

萬曆四十五年(1617年),于成龍出生了。當時,明王朝在萬曆皇帝的荒怠之下,已開始慢慢走向衰落。等到于成龍成年之後,明王朝的朝政更加黑暗,官場更加腐敗,很多官員都把做官撈錢看作是理所應當的事。

于成龍堅持自己的操守,并且迫切地希望能夠改善這一現象。崇祯十二年(1639年),他滿懷信心地來到省城太原參加科舉考試。令他萬萬沒有想到的是,連考場都受到了貪腐之風的腐蝕。負責科舉的考官,竟然堂而皇之地收受賄賂,徇私舞弊。

于成龍對這一切都感到痛心疾首,他在考卷中暢所欲言,将自己對時局的看法毫不掩飾地寫了下來。他沒有被當時的不良風氣所侵染,反而更加希望自己能有一番作為。這樣一份切中時弊的文章,本應該受到特别的關注。

如果是政治清明的時代,于成龍很可能會因為此文章而嶄露頭角。但是,很可惜,明朝末年的官場是不會容忍這樣鋒芒畢露的文章的。最終,于成龍名落孫山。好在,考官看他很有才華,勉強地讓他當了個備取生。

備取生并不算中舉,隻是能夠直接參加會試。不過,經此之後,于成龍對明王朝大失所望。會試過後,他便借口回鄉,将做官的機會辭去了。清朝進入中原後,對儒家文化大力推崇,并且正常地舉行科舉。于成龍為了實作自己的理想,繼續參加考試。

順治十八年(16661年),于成龍獲得機會,來到了偏僻的羅城縣去做縣令。雖然羅城縣人丁稀少,經濟不振,但是于成龍非常珍惜這個能為群眾做事的機會。房屋緊張,他就随遇而安,甚至住在關帝廟中。條件不好,他就直接蹲在地上吃飯。

在他看來,隻要能夠為群眾做點事,自己生活的差一點根本沒什麼。當時的醫療條件非常落後,許多疾病都沒有好的診治方法。于成龍治下的很多群眾都染上了疾病,每天都有很多人死去。可是,就是在這樣的狀況下,他仍然兢兢業業地堅持工作,一點也不退縮。

于成龍不僅是一位清官,還是一位能力極強的幹臣。

當時,羅城縣盜賊蜂起,而且屢禁不止。于成龍上任後,對于盜賊毫不留情,當地的風氣得到了很大的改善。盜賊伏誅後,他并沒有簡單粗暴地直接進行責罰,而是同他們推心置腹,用真情去感化盜賊。盜賊見知縣大人如此善良,都保證以後再也不會幹這種違法亂紀的事情了。

于成龍出生在明朝末年,對于在戰亂中受苦的群眾非常同情。他上任後,對那些吃苦耐勞、辛苦種田的人民非常推崇,還經常獎勵他們。經過他的努力,羅城縣的生産得到了很大的提高。羅城縣的群眾,都為有這樣的一個父母官而感到高興。

于成龍不僅嚴格要求自己,還嚴格限制自己身邊的人。在四川做官時,看到當地的群眾承擔了自己仆人的花銷,他就下令減少仆人們的用度。在他看來,自己人受些委屈不算什麼,千萬不能加大老百姓的負擔。

同那些拖家帶口的官員們不同,于成龍當官的二十多年中,都是一個人在外,從來不帶任何家人。有一次,他的兒子不遠千裡從老家趕來看他,他卻隻用簡單的羅蔔青菜來招待兒子。甚至連兒子離開時,他也隻讓兒子帶回去了半隻鴨子。

他曾說:“我沒有什麼愛好,隻要讓我有布衣穿,有糧食吃,不受凍不挨餓就可以了。”他專心政事,心憂國家,隻希望國家愈來愈富強,從不計較個人的得失。康熙二十三年(1684年),于成龍在百姓的哭泣聲中去世了,有《于清端政書》八卷等著作傳世。

他去世後,留給家人的隻有幾件破舊的衣服和一點生活用品。百姓得知了他去世的消息,無不垂淚啼泣,哀歎世間又少了一位為民做事的好官。于成龍雖然離開了,可他那剛正清廉的作風影響了一代又一代的人。人民也絕不會忘記,有一位清正廉潔的官員,名叫于成龍。

于成龍清正廉潔的事迹至今仍在民間流傳,在方山和呂梁一代更是盛傳。2000年中央電視台一套播出《天下第一廉吏于成龍》後,更是轟動全國,成為人們街頭巷尾談論的焦點。他的精神,将永遠留在曆史的長河中,去感動一代人又一代人。

參考資料:

【《清史稿·卷二七七·列傳第六四·于成龍傳》、《大清聖祖仁皇帝實錄》、《于成龍墓志銘》】