梅氏文化随筆(二)

永遠的梅蘭芳

文/梅實 圖/梅存鎖

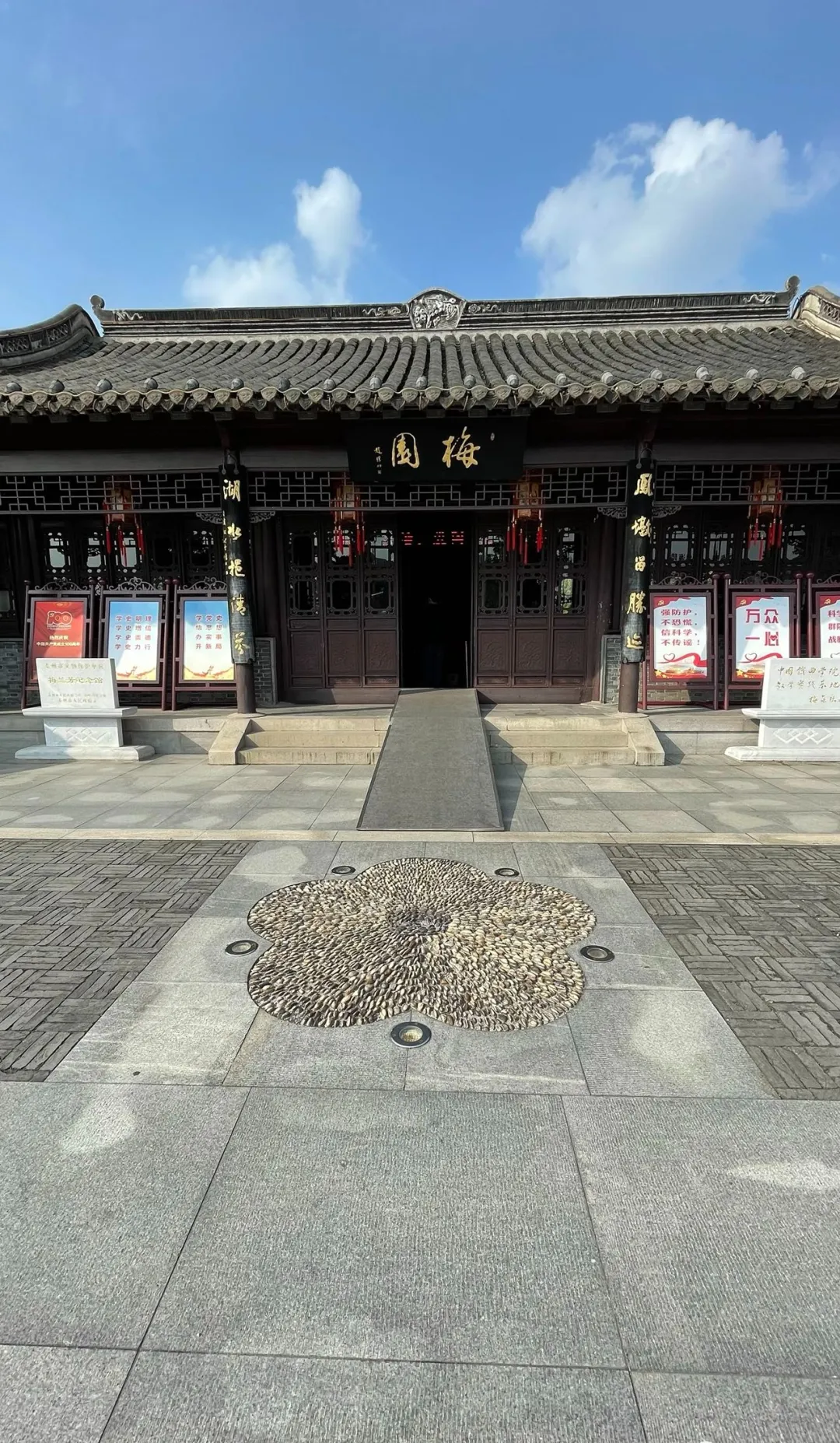

暖暖的秋陽下,我站在“梅蘭芳紀念館”的大門前,反複揣摩趙樸初先生題寫的“梅園”兩個俊秀飄逸的大字。大門兩旁的楹聯,則出自當今全國書協主席孫曉雲之手:“鳳墩留勝迹,湖水挹清芬。”心裡默念,大師宗親,我來了!

在中國,盡管先生已經離開了我們整整一個花甲之年,可隻要提起梅蘭芳的大名,說家喻戶曉是一點也不為過的。自很小的時候起,有人問,你姓什麼?姓梅。梅蘭芳的梅嗎?是的。跟他是一個家族的嗎?不知道。後來長大了,查了家譜,才知曉我是宋代大文豪梅堯臣的第三十五代孫,梅蘭芳先生屬汝南堂。

在我們中畈梅家,也有一個劇團,不是唱的平劇,唱嗡琴戲。我叔父在劇團裡唱老生,我父親則是坐背景的,打鼓敲鑼拉胡琴,有時還登台演婆旦。在父輩們的眼裡,梅蘭芳是他們引為自豪的神。一九五一年,梅蘭芳在武漢演出,他們幾個人特地花大價錢趕去武漢觀看,那份快樂,那段故事,一講幾十年。

大學期間,我有幸讀到一本書,《舞台生涯四十年》,由梅蘭芳口述,他的老搭檔姜妙香先生執筆整理出版。書中所講的梅蘭芳先生學戲唱戲以及做人的經典故事,讓我感奮不已,受益匪淺,至今爛記于心。其中有一段,寫梅蘭芳先生小時候,他的眼睛有點近視。為了讓眼睛變得炯炯有神,他特地養了一群鴿子,并給鴿子一一起了名字。大清早,放鴿子是他的必修課。鴿子在藍天下飛翔,梅蘭芳則一一細細分辨,哪是張三,哪是李四,哪是王五趙六,時間一久,他的眼睛愈來愈亮。

梅蘭芳的琴師徐蘭元,跟随梅先生幾十年,當然是非常敬重和了解梅蘭芳的人,他專為梅蘭芳撰有一聯:看我非我,我看我,我亦非我;裝誰像誰,誰像誰,誰就是誰。這聯來概括梅先生,是非常貼切的。我沒直接看過梅蘭芳先生的表演,可我看過他的女兒梅保玥和兒子梅葆玖的表演。那是一九八七年五月,在北京吉祥劇院,梅保玥梅葆玖倆姐弟挂牌演出《大登殿》,整個劇場,一時座無虛席。北京人不叫看戲的,叫聽戲。聽到妙處,大聲叫好。一場戲下來,此起彼伏的叫好聲不絕于耳。又過了幾年,再去北京,尋訪吉祥劇院不見,戴紅袖章的大爺說,因為建東安市場,早拆了。

梅蘭芳當年唱戲,他是唱到哪紅到哪的。據我了解,北京與上海,曆來有京派和梅派之争,有點互不買賬。有一年,上海一位大名鼎鼎的大師到北京演出,北京的爺們一個勁地喝倒彩,扔破鞋啤酒瓶。梅蘭芳來到上海,卷起的是一股股狂飙,連演幾個月,經久不衰,好評如潮。梅蘭芳不僅演紅了中國,還把平劇藝術帶到了國外,他先後帶團赴日本、美國、前蘇聯等地演出,均獲巨大成功。梅蘭芳精湛絕倫的表演藝術,受到世界人民的喜愛,使中國博大精深的平劇藝術,跻身世界戲劇之林,與前蘇聯的戲劇家斯坦尼斯拉夫斯基,德國戲劇家布萊希特并稱為世界三大表演體系。最有意思的當數日本文學家龍居濑三了,他在中國觀看了梅蘭芳的演出後,公開撰文稱:梅蘭芳的技術高妙不必談,就他那面貌之美,倘到日本來演出一次,則日本之美人都成灰土。天哪,那些自以為很美的日本女人,看了這幾句話,不知情何以堪!

冰凍三尺,非一日之寒。梅蘭芳有如此高超的藝術成就,除了他的天賦,他的勤奮,還有就是他有廣博的胸懷,虛心學習人家的長處。年輕的時候,他曾在求教于吳菱仙的同時,向秦雅芬和醜角胡二庚學演花旦戲。後來,又向老派青衣陳德霖學習昆曲旦角,向喬蕙蘭、李壽山、陳嘉梁、孟崇如、屠星之、謝昆泉等名家學習昆曲,向茹萊卿學習武功,向路三寶學習刀馬旦,向名旦王瑤卿學戲。他在武漢演出時,還特地找漢劇表演藝術家陳伯華學演《宇宙峰》。梅蘭芳就是這樣廣采百家之長,逐漸形成了自己獨一無二的“梅派藝術”,在神州大地,長盛不衰!

非常感謝泰州市委、市人民政府,一九八四年,在梅蘭芳宗親誕辰九十周年之際,他們将泰州影劇院命名為梅蘭芳劇院;在泰州城風景最好的鳳凰墩,辟建“梅蘭芳公園”和“梅蘭芳史料陳列館”,使這塊風水寶地成為人們千秋萬代的遊覽勝地!

在精美的漢白玉梅蘭芳宗親雕塑前,我們懷着對先生無比崇敬的心情合影留念。這時,我的腦海裡浮現出周恩來總理的一段話來:“梅蘭芳這位偉大的藝術家,不僅僅是屬于中國的,應該說,他是屬于世界的。”我想加上一句,也是永遠的!

2021年11月3日

于獨頤齋