半島電視台記者 王偉韓曉偉

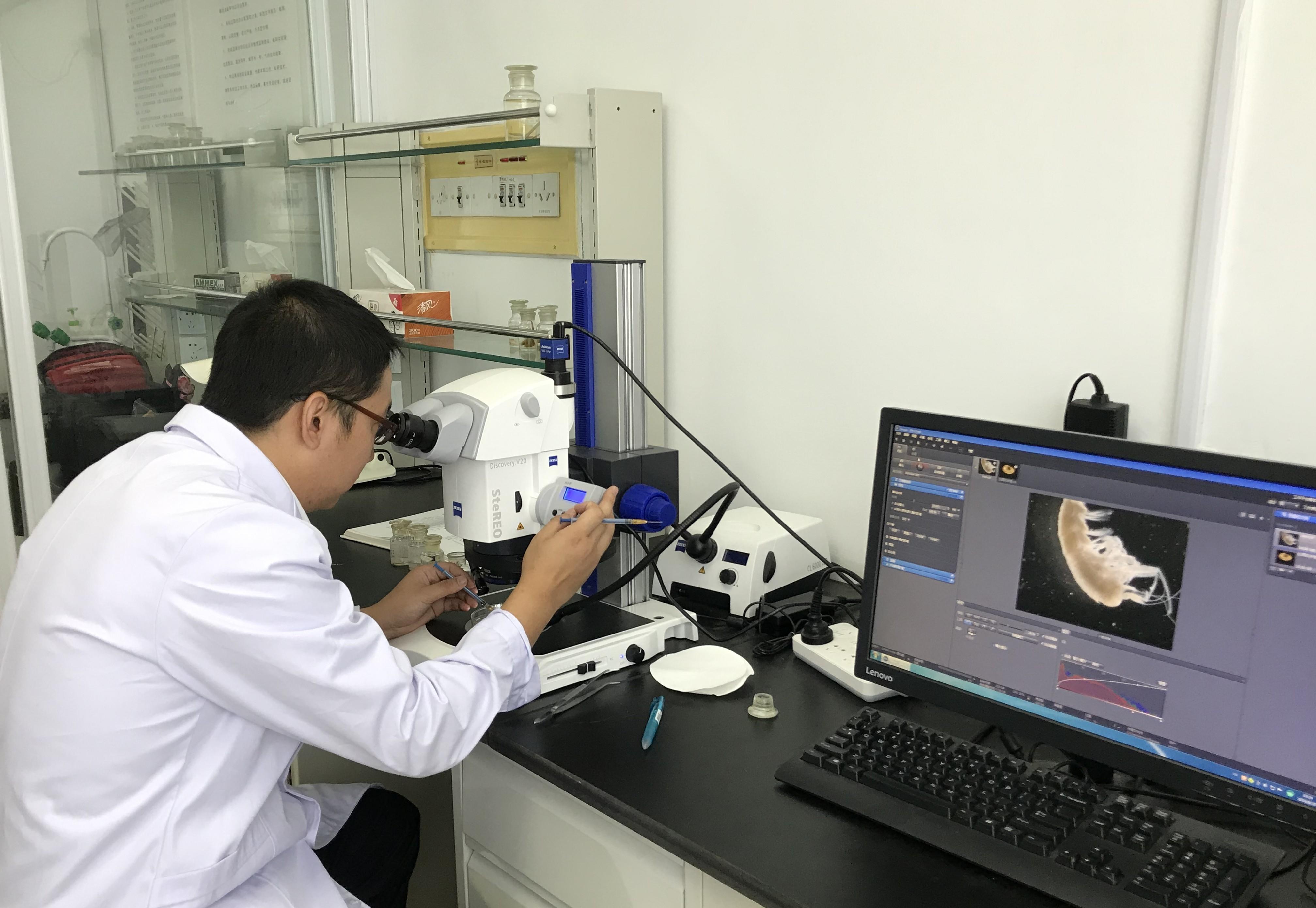

實驗室,身體鏡子,是山東省青島市生态環境監測中心海洋生态部工程師劉旭東的工作環境。

在5年的時間裡,劉旭東在古舟灣水域監測了200多種底栖動物,并拍攝了近500張高清"照片",從微觀視角看,古舟灣海底的生活就像一部奇幻大片,令人驚歎。

5年"真"近500種,200多種底栖動物

底栖動物是生活在海底或生活在泥濘中的動物群體。處理底栖動物是劉旭東工作的重要組成部分。

"底栖動物是否茁壯成長,是否多樣化,直接反映了海洋環境的健康。畢業于中國海洋大學的劉旭東于2013年走進海洋與生态科監測實驗室。他的老師和前任警告他,生物多樣性研究需要耐心,他可以坐在"冷凳"上。

到達實驗室後不久,劉旭東在看一本名為《中國海鮮雙殼類圖》的書時,就被用來展示動物實體的彩色照片迷住了,他接觸到的所有書籍和材料都是黑白手繪。劉旭東突然有了一個大膽的想法,"我還可以給底栖動物拍照!"

五年來,劉旭東在古州灣和青島近海監測了230多隻底栖動物,拍攝了近500張高清"照片拍攝"。2018年,他參與了《黃渤海海底共同海圖》的出版,其中他制作了100多張93至124頁的高清地圖,"這個想法變成了現實,也是一種成就感。"

一張高清"照片",這就是怎麼拍出來

拍攝底栖動物并不比拍攝照片更容易。

第一步是将樣品帶到海上。青島每年有三項采集任務,古州灣有14個底栖生物監測點,取樣用泥漿抓取30厘米深的海底沉積物,每點采集不少于0.2立方米。用0.5毫米孔徑過濾器沖洗底部泥漿部位,以活篩動物并将其裝瓶。為了防止動物在樣品瓶中互相吞咽,它們還用甲醛溶液固定并帶回實驗室。

第二步,實驗室分揀,是對眼力和耐力的極大考驗。将各種動物樣品倒入白色托盤中,并在眩光下用鑷子仔細分類。"有些動物個體很小,隻有1毫米大,通常40分鐘的眼睛不能站立,停下來緩解視覺疲勞。劉旭東說,一次航行的樣本需要分揀2-3個小時。

第三步,在計數,稱重,識别之後,是拍照。劉旭東為底栖動物拍攝的"照片"不是用相機,而是實驗室專用的"人體鏡"。在身體鏡子下,動物實體可以放大1000倍,并具有3D立體效果。一隻5毫米大小的鈎蝦,其觸手,台階,尾巴甚至雙眼在身體鏡子下可見。

"與傳統手繪相比,這種堅實的圖像具有很強的立體感,清晰的細節和色彩,可以幫助人們更好地了解海洋生物。五年來,劉旭東積累了許多非常好的标本和圖檔,為下一步海洋生物監測提供了豐富而寶貴的參考。

"完美"可殺,朋友圈樂于分享

事實上,一個"完美"的底栖動物是"現實的"和不可欺騙的。

"許多取回的樣本都是不完整的,而且由于受到刺激,動物的疣足、觸手、觸手都會收緊,細節不會透露。在劉旭東看來,"完美"有兩個定義,一個是動物的身體完整性,身體的伸展性、特征明顯、科學價值和欣賞價值,另一個是發現生态健康名額的好動物物種,"比如青島文昌魚,這種魚的外觀表明水質非常好, 遇到快樂的幾天。魚也很漂亮,忍不住一遍又一遍地欣賞它。"

"中阿曼蚯,名字有濃烈的埃及法老風,屬于海上随行人員,黑眼點帥","捕獲短角度雙眼鈎蝦,被稱為海底能存在1萬米的生物,強壯","中禹虎魚,一聽屬于"。兇猛,從沙嘴潮帶,"用針狀大小的蟲子,一直感覺最美","頭像小醜,花臉大,錫鱗蟲強壯鱗蟲","一天早上檢查,翻過7本書,是一把長圓斧蛤蜊,從黃河口出來"......

這就是劉旭東的朋友圈,每當"完美"的底栖動物"真實"時,他欣喜若狂,忍不住分享,"起初是分享工作的快樂,然後我們說他們喜歡我的科學,就成了一種習慣。在采訪中,他感歎自己非常幸運,"研究海洋動物是我的愛好,現在愛好變成了工作,沉溺其中,它的快樂。"

高能量前方,請享受:

顯微鏡下的生活就像一部奇幻大片

火星棘輪尾巴

不要落在蠕蟲身上:體型是窄下寬蛋啞鈴形或帶有結的香腸形狀,形狀也像不掉下來,是以叫"不倒在蠕蟲上",能吸收環境中的多環芳烴,抗污染能力強。

強鱗蟲

中阿曼吉蠕蟲

海膽

蠕蟲

管栖巢蠶,在海中捕獲的魚

牙齒親吻蠶

東方長眼蝦

凸殼肌肉蛤

兩個頭的經曆是什麼?這是一種底栖動物,沉降了捕食者。名稱:圓錐形的毛發像毛毛蟲。

大蟒蛇在世界各地拍攝

兩個桅杆,一個耳對耳的齒形螺釘,形成一個奇怪的"雙龍玩珠"。

黑褐色新蝦

大蜻