中國婉拒蘇聯借百萬噸糧食

天下難事,必做于易;天下大事,必做于細。在工作生活中,總會有各種難事、大事,熱忱之餘,細緻為先。在外交上,有時,翻譯的準确性會直接影響到兩國關系的好壞。

60年代初的中國正是困頓之時,蘇聯本欲借百萬噸糧食給中國以解燃眉之急,卻遭到中國婉拒。原來是因翻譯出了錯,才造成了兩國誤會。

1.關系緩和,主動出借

自建國開始,中蘇關系進入了蜜月期,戰後蘇聯派專家前來,幫助中國進行戰後建設。

而到1958年,蘇聯提出要在中國建設用于軍事的長波電台,此項提議被中國拒絕後,中蘇關系慢慢開始轉惡。之後中國軍隊炮擊金門沒有提前通報蘇聯,1959年6月,蘇聯停止對中國核項目的援助。

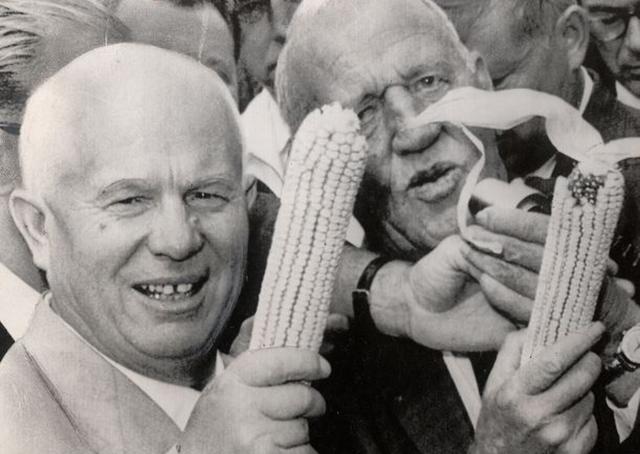

中蘇兩國友人會面

随後,兩國外交事務上摩擦不斷,直到1960年7月16日,蘇聯限期召回全部在華工作的蘇聯專家,單方面和中國解除合約。

這段時間中國建國後的最困難時期之一,遭受了連續自然災害,國内糧食産量急速下降,經濟形勢也急轉直下,物資緊缺。國外的西方資本主義國家還在虎視眈眈,蘇聯又撤出對中國的援助。

然而沒過多久,蘇聯方面有意轉圜中蘇之間的僵局,長時間和美國的冷戰,讓蘇聯急需一個靠譜的盟友,而中國不管是地理優勢、軍事能力、還有曾經的交情來看都是不二選擇。

于是,蘇聯主動提出對中國未建成的項目補足裝置,開始将一線工業裝置運送回中國。同時蘇聯和中國的一些經濟、科技、技術方面的合作也有部分恢複。

此外,蘇聯大使契爾沃年科帶來一封赫魯曉夫給主席的信。在信中,一向高高在上的蘇聯,主動提出願意借給中國一百萬噸糧食和五十萬噸蔗糖,以幫助中國度過危機。

2.一字之差,婉拒好意

中國經過一番思量,同意了五十萬噸蔗糖的幫助,卻婉拒了一百萬噸糧食。

之後總理接見契爾沃年科,表示中國還是希望能先動員自己的力量,同時打算在國際市場上以延期付款的方式來進口糧食。如果國際市場進口糧食發生困難,才會考慮蘇聯的幫助。

婉拒了一百萬噸糧食

其實,在國際市場上借糧的價格不如直接接受蘇聯幫助來得劃算。既然蘇聯願意放下架子,主動緩和關系,為何中國會不同意?

這背後的真正原因,竟是翻譯錯了一個字。

原來在赫魯曉夫的信中 ,有一個字“b”,這裡是借的意思。翻譯按照自己的了解,将此字直接翻譯成了貸款。整封信的意思就變成了,蘇聯願意以貸款形式給中國一萬噸糧食和五十萬噸蔗糖。

考慮到當時的國内經濟,中方上司覺得到時償還這些糧食和糖會有困難,因而拒絕了蘇聯。

直到外貿副部長周化民去莫斯科商談貸款蔗糖的具體事宜,才發現事情不對勁。回國後,立即将此事告知上級。總理秘書馬列打電話與翻譯組重新核對後,發現果然是翻譯有誤。

五十萬噸蔗糖

此事讓整個翻譯組成員都非常内疚,但此時中國已在國際市場購入糧食,損失無法彌補,徒說無益了。

這件大事,就因一個翻錯的錯誤,而産生了一場巨大的誤會。購糧後,雖然緩解了一時的糧食緊張,但也讓中國的經濟負擔更重了。中蘇之間的關系改善也沒有達到預期的效果。

3.翻譯不易,需要斟酌

由此可見,翻譯是件細緻活,信達雅中信為先,其後才是達雅。這也就是要求翻譯要以準确為基礎。如果原文指東,譯文指西,如此南轅北轍,會更增添交流的阻力。

翻譯出錯

那麼,要如何才能做到準确客觀地翻譯呢?

其一,要保證精益求精的原則。許多翻譯會在日複一日的翻譯工作中變得疲憊,逐漸疏于一字一詞地去細究考量,遇見熟悉的詞句,就想當然地去按照自己的意思去翻譯。

這樣一來是丢失了原文的靈魂。二來,殊不知,往往這些熟悉的詞句才是最容易出錯的地方。踏過萬水千山,卻在陰溝裡翻了船,實在不值當。

其實,翻譯工作并不比原作要簡單。在翻譯過程中,要有認真的勁頭。任何一個字都不能放過地去斟酌考量,這是一件浩大的工程。

雖然有時需要緊急處理,但也絕不能倉促為之。如果那個時候,翻譯能稍微思量一下“b”的意思,也許就能避免這一錯誤的發生。

1961年”b“翻譯出錯

其二,翻譯要會意。自不害其宏旨,皆可略之耳。是建立在充分了解對方的文化、傳統基礎上的。在翻譯過程中要盡可能地貼近原文。從語氣、文體、分寸入手,吃透原文意思,再進行翻譯。

如果翻譯不了解對方的文化,或是一知半解,即使按照文中語句原樣翻譯過來,也很有可能有歧義。是以,若是翻譯不到位,處處都會是陷阱。

正是這樣的誤會,在後來的談判中又出現了幾次,導緻後來的中蘇關系再無轉圜餘地。

1964年,中蘇邊界談判時,中方用了“作繭自縛”、“得隴望蜀”兩詞。

蘇方聽後,勃然大怒,因為翻譯錯誤,“作繭自縛”這詞讓蘇方以為中方罵他們是蟲子。因為這樣不到位的翻譯,令中蘇關系在這場談判後繼續惡化。究其原因,還是翻譯對于中國文化的不了解,自身都不懂這兩個成語的深意,隻按字面意思淺顯翻譯導緻。

上世紀我國糧食面臨困境

其三,在做到了準确和會意的基礎上,追求更高的翻譯,就需要超脫原文。不拘泥于原文,用别緻确切的語言,重制原文含義。這不僅要求要有很高的外文水準,更要有高超的文學素養。這也就是為何,中國的許多文學大家都有過優秀的翻譯作品。

餘光中先生将“in me the tiger sniffs the rose”翻譯成“心有猛虎,細嗅薔薇”,此句不僅準确地翻譯出了原文的意思,又有中文的文學造詣在其中,令人拍案叫絕。

徐志摩将佛羅倫薩翻譯為翡冷翠,不僅更符合意大利發音,而且更加簡潔,有韻味。讓中國人讀來,心生向往。

類似的例子還有日本品牌資生堂,譯名取自《易經》中的“至哉坤元,萬物資生”,讀來令中國客戶群體更加親切,在中國市場更有優勢。

中蘇關系

如今許多機械性的工作都能采用機器來代替,ai技術也在不斷發展。

網絡上也有許多自動翻譯軟體。在使用翻譯軟體時,我們往往會遇見這樣的情況,翻譯出來的每個字都認識,但連一起,卻看不懂全文在說什麼。

這是因為翻譯是一項思維性工作,機器可以替代手作,卻永遠無法替代人類思想。

可以說,在曾經的中蘇關系上,雖然是大勢所趨,但一次次的翻譯錯誤也給兩國關系造成了更多的阻撓。翻譯工作中,我們總不可能完全避免任何的錯誤,但依然要盡力将錯誤範圍縮小到更小。

漢語言博大精深,在中國曆史上的文學大家不勝枚舉。我們也需要更多好的翻譯,來将更多的文學作品帶出中國,讓世界所了解。翻譯,是各國之間溝通的一座橋梁。