一、國畫之美生根于中國文化

天籁、神韻、簡樸是中國文化的源頭。這種源頭,這種藝術的感悟,來自七千年前的國度。七千年對宇宙也許不過是一刹那,到今天好像很遙遠,可是那種感覺和今天的真正的藝術家所追求的天籁、神韻、簡樸應該是相通的。

國畫産生于中國文化之中,無論是繪畫者還是賞畫者,對中國文化都有一定的了解。中國文化是一個非常複雜的概念,有很多人研究。有的人直接從社會中一些普遍現象出發,研究這些現象的曆史變遷,進而得出結論。什麼是中國文化最為核心的内涵?有的人研究中國的“孝”,有的人研究酒文化,也有人研究茶文化,研究的内容五花八門,研究者的視角各不相同。當然,談中國文化也可以與西方文化進行比較,從兩者的不同之處來發掘中國文化的特質,而我傾向于後者。

中西方文化的發展,我們可以追溯到文化軸心時代。在這段時期,古希臘、古印度、古中國的文化非常繁榮,出現了很多偉大的思想家。古希臘的蘇格拉底、柏拉圖、亞裡士多德,他們開啟了西方文化傳統;古印度的釋迦牟尼,古中國的老子、孔子等“諸子百家”,他們的思想各不相同,但大體同質,形成了璀璨的東方文化傳統。這些文化傳統經過兩三千年的發展已經成為人類文化的主要精神财富。

源自古希臘的西方文化,與源自古印度、古中國的東方文化,從起步開始就顯現出不一樣的風格。西方人重邏輯、重演繹、重天人二分。古希臘的先哲一開始就将目光投向了大自然,他們研究宇宙的始基,即研究大自然最原始的是什麼。有的人認為是氣,有的人認為是火,有的人認為是原子(也許,自然科學關于原子的理論是受到這個觀點的啟發)……他們的思想是西方理性思維方式的萌芽。後經過蘇格拉底、柏拉圖、亞裡士多德師生三代,形成了西方理性主義的傳統。到亞裡士多德已經有了較為系統的學科分類,他對天文學、實體學等學科都有研究,比如他的“地心說”直到十六世紀才被尼古拉—哥白尼的“日心說”所質疑。更重要的是,他創造了一套形式邏輯系統,提出了著名的從大前提、小前提到結論的“三段論”邏輯推理方式。有個很有名的例子,大前提是:人都會死;小前提:蘇格拉底是人;結論:是以,蘇格拉底會死。這個看似簡單,但當時是公元前四世紀,這種邏輯推理方式對西方文化發展的作用是不可低估的,後來在數學、科學等方面發展迅速與之有很大的關系。西方人很重視“分”,他們把研究主體和研究客體劃分開來。人是人,物是物,天人二分。他們把研究對象放在一個被審判的位置,仔細研究推敲,一步步往前推進,由一般原理推出關于特殊情況下的結論。正是這種理性、邏輯和分析的力量,使得西方有了非常系統而發達的科學。

東方文化,無論是印度文化還是中國文化,與西方文化有很大的不同。東方人注重經驗、感悟和歸納,最後達到天人合一的境界。以中國為例,先秦百家争鳴時出現的一大批賢人名士,無一例外地将關注重心放在了人生、社會、政治之上,用楊振甯先生的話說,“中國古代的哲學家想把世界上所有的問題一下子都解決了……他們第一想解決人文問題,第二想從總體上解決人文問題。” 是以,他們不願去做具體的事情,不願就某個具體的問題,尤其是關于自然的問題提出一套理論。中國古代有先進的技藝,有很多天才的發明,四大發明就不用說了,單論建築,就有很多卓越的創造。唐代著名詩人杜牧創作的《阿房宮賦》裡記載,阿房宮龐大、複雜的建築,一個釘子也沒用,全是依靠鈎心、對角建起來的。除此之外,還有很多偉大的建築,如長城、天壇的回音壁,等等。但是,最終因為沒有形成理論而導緻相關技藝漸漸失傳了。

中國文化很注重天人合一。這種思想在先秦就有所萌芽。到了漢代,董仲舒的《春秋繁露》裡有明确的闡釋。後經發展,到了宋代二程(程颢、程頤)更進了一步,“天人本無二,何必言合”,天人根本就是一回事,用“合”反而拉遠了兩者的關系。這些特質造就了中國文化的開放性、包容性和啟智性。對中國繪畫而言,中國文化的啟智性是非常重要的。中國繪畫不需要像西方文化那樣嚴格的邏輯分析,而需要的是感悟力。一方面,要遵循自然之道,體會天地大美。《莊子》給我們提供了很多這方面的認識。

比如,《知北遊》中講“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說……”,天地的大美、四季的序列、萬物的枯榮都有其自然的道理,這種此消彼長、生生不息的和諧就是天地大美之所在。天地山川、草木蟲魚都有其自身之美、有它運作的目的,康德把它叫做“合目的性”。中國繪畫就是要你去體會這種美、這種内在目的性,然後将其運用到筆墨中,表現出來,而不需要你問“這樹長在這兒對不對”、“這老鼠怎麼比南瓜還大啊”……

另一方面,天地大美隻有通過感悟才能轉化為人類的美感。明代“心學”流派的重要代表人物王陽明在《傳習錄》中寫道:“你未看此花時,此花與汝心同歸于寂。你來看此花時,則此花顔色一時明白起來。”意思就是說,一朵花在深山開放,你不知道它存在,可是當你看到這朵花的時候,這朵花的顔色、形态就漸漸顯現出來,它果然是個美豔的存在。西方的現象學解決的就是這樣的問題——主觀對于客觀的介入。自然物(比如,深山中獨自開放的小花、海洋深處嬉戲的魚群)對于你來說都談不上美或不美,因為它們的存在對于你毫無意義,隻有通過感悟、通過你對它們的介入,它們的美才能對你呈現。

中國文人講“氣韻生動”,其中,“韻”就是這層意思。這個韻并不是單純的作詩時押韻的韻,你看英國詩、意大利詩也有韻,比如,著名的十四行詩就非常注重韻腳。中國的這個“韻”意義則更為豐富飽滿,注重的是創作主體(無論是藝術家還是詩人)對于宇宙慣有的一個詩性的判斷。天地大美自然而生,可是也需要畫家對其有詩性的判斷、有所感悟才會于人有意義。

是以,當中國人的智慧和感悟在哲學上的展現用到繪畫上來的時候,繪畫就受益無窮了。老子哲學裡有“知其白,守其黑”,說的是深知本性潔白,卻守持混沌昏黑的态勢,這就是中國人的思維,也正是國畫美之所在。筆墨加上宣紙就是黑和白,隻有維持黑白間比例的平衡和諧才能守住國畫的這種美。中國禅宗講,“妙悟者不在多言”。真正得到“悟”的人不是很啰嗦,不會講太多,他的語言一定非常簡練,甚至認為語言是不必要的。王維在《山水訣》中将此視為對山水畫的要求,其實,這是對整個中國繪畫的要求——以少許勝多許,以最簡練的語言表現最豐富的内容。

比如,我的畫留的空白很多,因為我知道白和黑同樣重要。中國繪畫就是“有無相生”之道的形象展現,筆墨的“有”和畫面空白的“無”互相輝映才造就了國畫之美。這就好比一個偉大的建築師,難道他僅僅是在設計一個建築嗎?當然不是,他是在塑造建築後的一片天。建築師的偉大不僅是他設計的建築漂亮,建築後面的那片天空也要非常漂亮。中國畫家要時刻記住這一點,不要在用墨的時候忘記了白紙。一位中國畫大師,他深知,在他下筆那一刻,不僅應留意筆墨之間,更重要的是筆墨後的那片空間的塑造。

元代山水畫家倪瓒的畫就非常注重黑白間的比例,比如他的《容膝齋圖》,幾棵小樹,一個茅亭,朦胧的遠山,沒有人物,沒有動态。然而,你一看就能感受到一種淡淡的哀愁,一種天荒地老式的沉默和寂寞。

八大山人畫的鳥,蜷曲着身子,寥寥幾筆,把鳥的全部内在生命表達得淋漓盡緻。我在一篇論八大山人的文章中說過,“八大山人的畫漸漸趨近他語言符号的本體,或者換言之,他的畫就是一種符号性的空前偉岸的語言”,他的畫已經撇除了一切的繁文缛節、一切的矯揉造作和一切的事功媚俗,剩下的隻有“士氣”的符号,簡捷清純、精微廣大、高明中庸。

中國畫的這種簡潔豐潤源遠流長,早在遠古時期陶瓷上的繪畫就有展現。豬紋陶缽屬于河姆渡文化時期,距今已有七千年了,但刻畫在陶罐上的豬極富神韻。你看它:嘴往前拱,前面的腿還在往前擡,後面的腿準備往前伸,身上還創造性地來個圖案。大量的留白、相當簡單的細條,卻将豬那種神情、動态刻畫得栩栩如生,能引發你無盡的聯想。

人面彩陶瓶屬于五千年前的仰韶文化時期。這個作品反映的是遠古先民的一種思考狀态,你可以看出他在思考,你看他的眼睛裡若有疑惑,可是這個疑惑又混混沌沌,讓人感到沒有答案而有所茫然。這個茫然展現出一個童稚的天真,這個人決不狡猾。還有,嘴邊那個酒窩在那兒,像一個很憨厚的人,混沌、茫然、天真、憨厚、簡樸。從這個簡單的作品中,我們看到了天籁、神韻、簡樸。這就是我們文化的源頭,這種對于藝術的感悟、對于“微言大義”的追求流傳了幾千年,深深地紮根于中國的國畫之中。

中國畫之是以保持永恒的魅力,就是因為它展現了中國之魂,它是由幾千年的中國哲學、思想、文化、曆史所孕育滋養的。是以,對于中國畫的感悟,“知白守黑”的把握,就要立足于中國文化之中。沒有傳統、沒有根基的事物,是不會有生命力的。沒有了中國哲學這片沃土,中國畫這片森林就不可能繁茂、蔥郁。外國人為什麼畫不好中國畫?就是因為他們對中國文化的了解有限,總是隔着一層。日本在明治維新之前是全面學習中國的,他們當時對中國的文化相當羨慕和崇拜,派了很多遣隋使、遣唐使到中國來學習。明代的時候,日本的雪舟(又稱雪舟等楊)來到中國留學,學習南宋的畫,學馬遠、夏圭,回去以後成了日本的畫聖。可是,我到日本通路的時候,面對畫聖的畫,總覺得隔了一層,和中國人畫的不太一樣。而西方人則是從日本繪畫開始學起,比如莫奈,他是個非常偉大的畫家,他畫的《睡蓮》我很欣賞,也傾慕,但他驚訝于筆墨所創造的美,而去學習日本畫,就是個很大的問題。

我們中國人欣賞中國的美,是由于血脈中有這種文化的dna基因,是以比較容易接受。但是,僅僅依靠這個是不夠的。要欣賞中國畫或畫好中國畫,我們要了解人與自然的關系,要切身地感悟自然生生不息的力量,更要了解中國文化。

現在有些畫家,尤其是一些年輕畫家講中國畫要創新,要與西方接軌。接到哪條軌上呢?接到西歐古典藝術上嗎?那是油畫。接到現代派的軌上?那是見鬼。國畫大師傅抱石曾說:“還有大倡中西繪畫結婚的論者,真是笑話,結婚不結婚,現在無從測斷,至于訂婚,恐怕在三百年以後,我們不妨說近一點。”真是一語中的。我們要走上現代化,但這不意味着我們要丢掉傳統。現在一些畫家,頭發長長的,牙齒三個月不刷,褲子上補一個大更新檔,整天聚在一起枯坐終日、高談闊論,這叫做創新?創新是一個過程,不是一朝一夕可以完成的事,今天的新到明天就成了舊,而今天的舊在昨天可能就是新,新與舊就是在永恒的交替當中。陳履生在《江蘇畫刊》裡講:“至于美術的形式,猶如循環的血液,雖然有再生,但舊有的仍未消亡,經過周期的反複,雖舊猶新,是以說形式仍無新舊。”二十世紀以來,藝術派别此起彼伏,各種主義層出不窮,野獸派、立體派、表現主義、超寫實主義、抽象表現主義……他們的标準就是新。但是,新舊不應該作為藝術唯一的标準,甚至最重要的标準。藝術真正的标準是——好。為什麼莫紮特、勃拉姆斯、巴赫的作品至今還被我們奉為經典?因為它們極好。為什麼阿炳的《二泉映月》至今魅力不減?也是因為它好,你一聽就心旌為之蕩漾,能夠感到作者無盡的訴說。如果你創作的作品是真正好,符合這個民族的審美情趣,符合大自然的根本規律,那麼它就能永葆青春,“新”就在其中。八大山人的畫,即便再過幾十年、幾百年,它們依舊新意盎然。

總之,中國畫的美是簡潔豐潤的美,是中國魂的完美展現。想要畫好或看懂中國畫,一定要好好地了解中國的文化和哲學。

二、畫中之竹非心中之竹

國畫之美在乎與理遊離“非關”和“拒絕”是不同的,“非關”意味着一種遊離,這個與“理”的遊離對中國畫家非常重要。能夠引起人們精神感發的繪畫,才有意味。中國畫是詩意的,也就說,中國畫有詩的意味。

南宋詩論家嚴羽在《滄浪詩話》裡講:“詩有别趣,非關乎理。”詩有它獨特的趣味,和邏輯思維的“理”有不同,非關乎理,就是詩的美和理關系不大。當然,“非關”和“拒絕”是不同的,“非關”意味着一種遊離。這個與“理”的遊離對中國畫家非常重要。

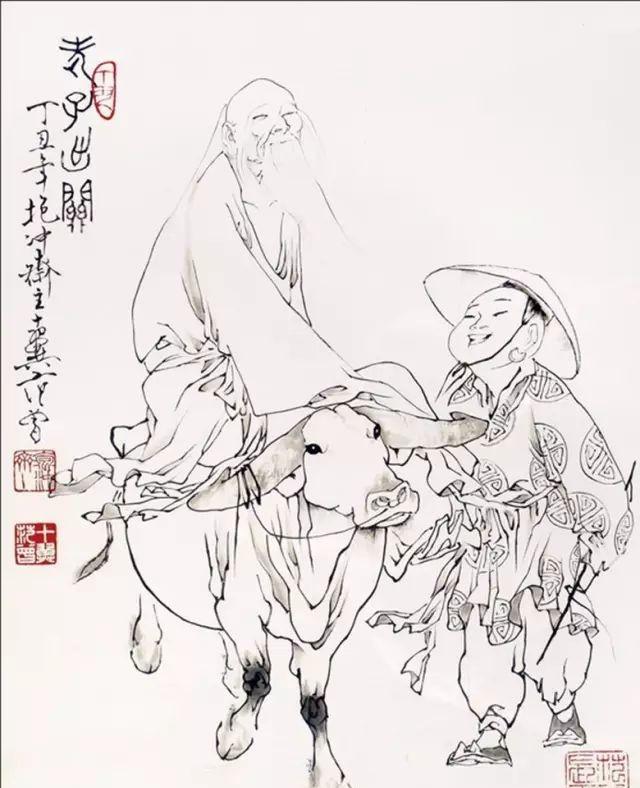

何為“遊離”?通過一個例子,讀者就能明白。清朝乾隆年間,揚州畫派的一個畫家叫鄭闆橋,擅長畫竹,他曾自述畫竹經過,“江館清秋,晨起看竹,煙光、日影、露氣,皆浮動于疏枝密葉之間。胸中勃勃,遂有畫意。其實,胸中之竹并不是眼中之竹也,因而磨墨展紙,落筆倏作變相,手中之竹,又不是胸中之竹也”,說的是早晨起來看竹,朦胧的霧氣、迷離的光線都浮動在或密或疏的竹葉之間,使他頓生畫竹的想法。但這心中成竹也不是眼中看到的竹子了,等到磨好墨、準備好紙筆,開始作畫時,筆下之竹又不是心中之竹了。鄭闆橋畫竹經過了認識和展現的三個階段:看竹、體會竹、寫竹。

劉勰在《文心雕龍》中對“遊離”的内涵有非常全面的诠釋,他講“思理為妙,神與物遊”,我與物之交融,就遠遠超越了勉強的捏合,這客體的契合,隻能用“遊”來描述。在空間上的“遊”,就是所謂“精骛八極,神遊萬仞”,在天地間任意馳騁,不受空間的限制;在時間上的“遊”,就是所謂“寂然凝慮,思接千載”,千百年的生活盡在思緒之中。他又講,“物色之動,心亦搖焉”,“搖”意味着創作主體心靈的感動,而這種感動是與大自然的瞬息萬變(即“物色之動”)相結合。他更進一步講,“目既往還,心亦吐納”,創造活動是心吐納之結果,是主體性非常明顯的精神活動,然而,它依舊不能脫離目之所見,眼睛往還之處就是我們精神生發的起點。

首先,“遊離”意味着“離”,心中之竹非眼前之竹,筆下之竹又非心中之竹。唐代有一位高僧叫慧能大師,是佛教禅宗的祖師。有一次,他在一座寺廟講經,正巧有幡(旗子)被風吹動,兩位僧人辯論風幡,一位說是風在動,另一位說是幡在動,争論不休。慧能便指點道:“不是風動,不是幡動,仁者心動。”意思就是,不是風在動,也不是幡在動,而是兩位見到風吹幡動,是心在動。這就是一個非常有趣的“離”的例子。用現在的實體學知識來解釋,慧能的看法是唯心的、不科學的,但這正是與“物色之動,心亦搖焉”的天然的契合,與前面講到的王陽明“與花同寂”有異曲同工之妙。中國畫往往也是這樣,是離于“理”的。

西方是這樣嗎?不是。雕塑是西方典型的藝術形式。與西方文化相對應,早期的西方雕塑顯現出寫實的風格。米諾斯時期的陶塑《持蛇女神》,這種形象據說是女祭司或女神的象征,但制作者卻極力地按照世俗的樣子進行刻畫,無論是姿态還是衣着。古希臘是雕塑藝術的繁盛時期,出現很多美輪美奂的雕塑作品。恩格斯在《自然辯證法》裡面講古希臘的雕刻和帕格尼尼的小提琴演奏都是無與倫比、盡善盡美的。這時期的作品除了歌頌健壯體魄的人體雕塑,也有很多表達對神崇拜的半人半獸形象,但整體依舊是寫實風格的。與其說神依靠寄托人的形象獲得了化身,不如說神是人的化身。寫實主義奠定了西方藝術的基調,構成了西方藝術極其重要的組成部分。西方古典繪畫也沿襲了這種風格,強調對于實在的模仿。比如說畫個西瓜,眼中之西瓜和心中之西瓜一模一樣,畫出來的西瓜和真實的西瓜一模一樣,連光線都沒有差異。他眼中之瓜即心中之瓜、即筆下之瓜,甚至于在同一角度,不同的人畫的西瓜都是一樣的。關于這一點,清代畫家鄒一桂在《小山畫譜》有精辟的論述:“西洋人善勾股法,故其繪畫于陰陽遠近,不差锱铢,所畫人物、屋樹,皆有日影。”西方繪畫中的西瓜是會讓人産生食欲的,尤其是對于口渴的人。到了十九世紀,西方畫家為了取得更精确的寫實效果,開始普遍使用一種叫做“光影畫箱”的輔助性繪畫工具,這種“光影畫箱”就是照相機的雛形。當然,後來的西方繪畫也有了很大的變化,我想其中一個重要原因就是,單純的“形象”可能會被攝影藝術所取代。

無論是中國雕塑和中國繪畫都表現出了與西方不一樣的特質。關于中國雕塑在第一講已經提到,這裡不多言。中國畫則是典型的重“神似”,比如徐渭畫的葡萄,你會産生食欲嗎?不會。他畫的幾片葉子,潇灑跌宕,然後畫幾個圈,告訴你這是葡萄。你一看,真是像葡萄,畫得妙極了。可是,你沒有食欲,它引起的是你對美的感悟和想象。中國畫追求的是意境,李可染先生曾經對“意境”有一段頗為詳盡的解說:“意境是藝術的靈魂,是客觀事物精粹的集中,加上人的思想感情的陶鑄,經過高度藝術加工,達到情景交融,借景抒情,進而表現出來的藝術的境界。”中國人畫畫提取的是客觀事物的精粹,而不是其外形。當然,它也是模仿,是心靈領域的模仿,是靈智之域的模仿,而這種心靈和靈智的模仿能超越一些客觀、如實的模型。是以,在我看來,僅僅能夠引起人們食欲的繪畫,可能不是太好的繪畫;能夠引起人們心靈觸動的繪畫,才有意味。

這便是“遊離”的第一層意思,中國畫不是生活的直接模仿和拷貝,而是經過千錘百煉的對生活的加工,是對情感、心智的模仿和展現。就像鄭闆橋筆下的竹子,“一枝一葉總關情”,那竹葉随之擺動的蕭蕭之風,“疑是民間疾苦聲”,他心系百姓的仁愛之心借着寥寥幾筆竹葉躍然于紙上,你怎麼能夠說,這竹子僅僅是那在霧氣、光線籠罩下的竹子呢?中國的畫家沒有被物象所奴役,他們主張與物象保持适度的距離。

“遊離”的第二層意思是說,中國畫并不是完完全全脫離于理,而總是要與理有一定的關系,需要在高度的理智限制之下。所謂“高度的理性”并不是說對事物的判斷不能是詩意的,而是說這個判斷中要包含曆史的、社會的、人文的、倫理的種種因素,這是大藝術所必需的。

《清明上河圖》就是這種結合的典型。它也是現實主義畫法的典型代表,是對現實場景的刻畫。畫了一千多人、幾十匹畜牲,還有無數的木船、推車、轎子,房屋樓閣也不少。神奇的是,每個人各有身份,各有神态,各有情節;房屋、橋梁等建築結構嚴謹,描繪一筆不苟;車、馬、船隻面面俱到,謹小而不失全貌,不失其勢。但是,它又不同于西方的寫實畫,而是對于現實的高度濃縮,整個畫面的構造充滿了詩情畫意,令人百看不厭,常看常新,回味無窮。而且,這不僅僅是一幅簡單的藝術作品,大家想一想,如果換在戰亂紛飛的五代十國時期,能畫出這樣栩栩如生的盛世景觀嗎?如果換在繁榮昌盛的羅馬帝國,能畫出這樣的意味無窮的濃濃詩意嗎?如果換在一位與世隔絕的畫家筆下,能畫出這樣的生機無限的生活氣息嗎?當然都是不可能的。隻有在那個時間、那個地點、那個環境,才能創造出那個特定曆史下流傳千古的藝術作品,這些曆史的、社會的、人文的、倫理的因素,就是遊離之外不能脫離的“理”。

中國人向來重視情理結合,講求以理節情的平衡。這一精神在先秦已相當完備,孔子則是典型代表。李澤厚在《美的曆程》中講,“孔子不是把人的情感、觀念、儀式(宗教三要素)引向外在的崇拜對象或神秘境界,相反,而是把這三者引導和消融在以親子血緣為基礎的世間關系和現實生活之中,使情感不導向異化了的神學大廈和偶像符号,而将其抒發和滿足在日常心理與倫理的社會人生中。這也正是中國藝術和審美的重要特征。”中國的審美講求的不是理性認知式的愉悅,也不是禁欲式的官能壓抑,更不是神秘性的情感迷狂或心靈淨化,而是社會性、倫理性的心理滿足。

這種社會性、倫理性的心理滿足不僅僅構成了中國畫的基本要素,它本身往往也是一些藝術作品的創作靈感來源。在第一講中我提到過,孝文化就是中國陳少梅《棄官尋母》宋神宗時,朱壽昌為尋找失散五十年的生母,毅然放棄做官,終于在陝州找到了她。圖中畫的是朱壽昌跪地拜母、母親笑逐顔開的場面。文化中非常重要的一部分,元代郭居敬輯錄了古代二十四個孝子的故事,編成《二十四孝》,用以訓教童蒙,成為宣傳孝道的通俗讀物。這其中像“棄官尋母”、“賣身葬祖,元代大田(今屬福建)人。性至孝,父母父”等都是人們耳熟能詳的故事,感動和教育了一代代中去世後,為了弘揚孝國人,“賣身葬父”在當代甚至都成了衆多電影作品裡的 道,編寫《二十四孝》一書。台詞。而有名的《二十四孝圖》就是紮根于這種社會孝道傳統與倫理而形成的作品,它既是對《二十四孝》這本冊子的圖解說明,也是自成一體的藝術創作。

中國社會的這種“理”還表現為“禮”。《禮記—仲尼燕居》講,“禮也者,理也。”《禮記正義》雲:“理,道理。言禮者,使萬事合于道理也。”我們今天說“禮”,一般有這幾個意思,第一個是通過言行或者态度來表示尊敬,像“敬禮”;第二個是表示一些19 –儀式,像“婚禮”;第三個是表示慶祝、感謝或敬意的贈品,像“禮品”。其實在古代,“禮”有更豐富的内涵,還有重社會規範和道德規範的意義,具體内容包括孝、慈、恭、順、敬、和、仁、義,等等。“禮”是中國人做事、做人的規範,它是依循天理、效法天地的。

中國的繪畫也正是這種“禮”的外化,“發乎情而止乎禮”,文人畫就是一個極其鮮明的例子,它是士大夫思想的典型展現。近代著名畫家陳衡恪說,看文人畫要“不在畫裡考究藝術上功夫,必須在畫外看出許多文人之感想”。中國畫是與理遊離的,正是這種遊離造就了它的詩意之美。