因為儒家的各種記載,商纣成為了一個殘暴的亡國之君,因為《封神演義》的緣故,商纣以一個典型的暴君形象廣為流傳。但事實真是這樣嗎?

關于商纣的出身,《史記》如是記載:“帝乙長子曰微子啟,啟母賤,不得嗣。少子辛,辛母正後,辛為嗣。帝乙崩,子辛立,是為帝辛,天下謂之纣。”帝乙(微子啟與纣之父)的長子叫微子啟,因為母親地位低賤,不能繼承帝位。帝乙小兒子叫辛,其母是王後,于是被立為繼承人,帝乙駕崩後,辛即位,就是帝辛,天下稱他為“纣”。從這裡可以看出,在商朝,已經開始使用嫡子繼承制度,商纣就因嫡子身份取得帝位。

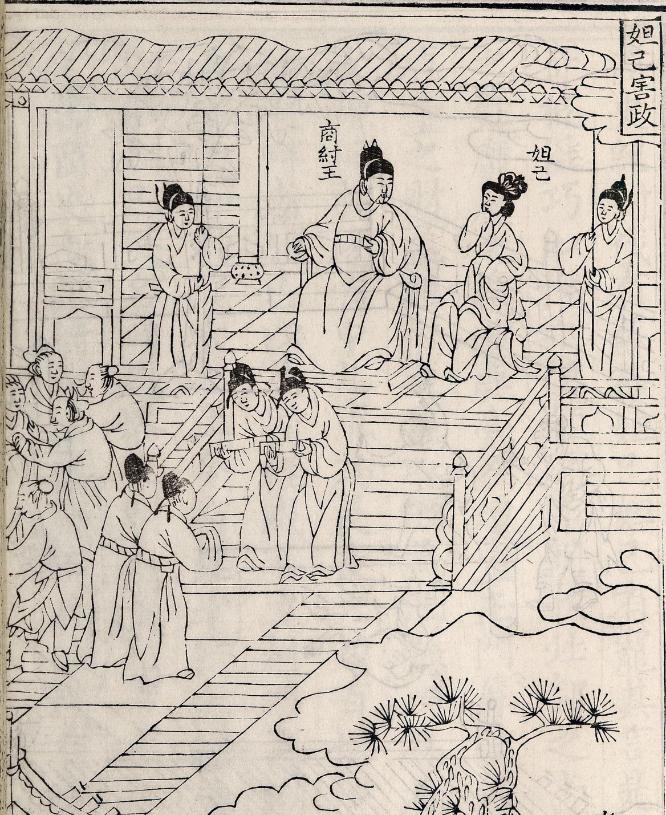

商纣與妲己

再看看商纣的個人介紹:“帝纣資辯捷疾,聞見甚敏;材力過人,手格猛獸。知足以距谏,言足以飾非。”纣天資聰穎,有口才,行動靈活,接受能力強,力氣過人,能空手與猛獸格鬥,才智足以回絕臣下的勸谏,能言善辯足以文過飾非。這簡直就是一個文武全才的帝王,明明是一位文可定國,武可安天下的有為之君,為什麼就成了暴君代名詞呢?

衆所周知,商朝極其重視祭祀,每逢大事如天降異象、戰争、朝廷不決之事等,必要占蔔并祭祀,而且其所用的乃是“周祭”制度,也就是要把祖先都祭祀個遍。商朝還極為重視“人殉”制度,這從考古發掘的商代墓中都可以看出來。這就導緻了人力和财力的巨大浪費,而要擷取更多的财力與人力(奴隸),最快的方式就是不斷地對外戰争,這也是終商朝一代都積極對外擴張的重要原因。但是當戰争擷取資源的速度供不上消耗速度的時候,問題就出來了。因為戰争不斷,擷取的資源少于消耗的資源,導緻了方國(商朝下屬的小國或部落)和國内人民怨聲載道。另外商朝屬于奴隸制社會,統治階層隻有極少數人,貴族集團的肆意揮霍消耗了大量的國家資源,對王權也産生了極大的威脅。商纣即位以後,接手的是一個千瘡百孔,日益衰退的爛攤子,“武乙獵于河、渭之間,暴雷,武乙震死。子帝太丁立。帝太丁崩,子帝乙立。帝乙立,殷益衰。”是以改革就勢在必行了。

比幹

針對局勢,商纣采取了幾個措施來進行改革:第一,加重賦稅,用于營造新都(遷都,打造戰備)和出兵對外擴張(掠奪資源);第二,嚴格“周祭”和“人殉”制度,減少資源浪費(減少祭祀次數,降低規格,控制人殉,可以節約更多的财力和人力以供改革與戰争消耗);第三,改變用人政策,打壓以微子啟、比幹、商容(這些人沒有演義裡那麼忠心)等人為首的舊貴族勢力,提拔自己的親信費仲、惡來(這些人也并非什麼奸佞之輩,而是商纣的改革大臣)等進行改革;第四,施行嚴峻刑法以威懾反對勢力,保證改革的順利實施(自古變法多反對,可以參照後世吳起變法,商鞅變法,王安石變法,戊戌變法等);第五。積極發動對外戰争,以掠奪資源及轉移内部沖突。

但是外部的敵對勢力(周)與内部的反對勢力(微子啟等)已經不給商纣時間了,雙方聯合(“微子數谏不聽,乃與太師、少師謀遂去”“殷之太師、少師乃持其祭樂器奔周。”),滅亡了商朝,也将商纣的改革徹底中斷了。

商與周之間又有什麼糾葛呢?這個就相當有意思了。周原本是商的一個方國,自商湯立國至武乙時,一直都相安無事,但到了姬昌(演義裡的名人西伯侯,武王姬發之父)出生,一切都變了。傳說在黃帝時期有谶語說:居住在西北的将要成為帝王統治天下,時間在甲子年,一個名叫昌的人受制天命,一個名叫發的人施行誅伐,一個名叫旦的人推行天道。姬昌之祖父古公亶的長子叫太伯,次子叫虞仲,少子叫季曆,季曆娶太任,生姬昌,有祥瑞出現。古公亶說:我的後代應該有成大事之人,大概就應在昌的身上吧!長子太伯與次子虞仲知道古公亶的想法,兩人就一起逃跑出去南方的荊蠻之地,還像當地人在身上刺滿花紋(紋身吧),剪掉了頭發(不知道是像滿清一樣還是像我們現代這樣,這個委實不知,沒有形象記載),以這樣的方式把王位讓給了季曆。

周文王姬昌

于是從季曆開始,周就對周邊方國、部落發起了持續數代人的戰争。《竹書紀年》記載:“(武乙)三十五年,周公季曆伐西落鬼戎”。“(文丁,《史記》作太丁,商纣之祖父)二年,周公季曆伐燕京之戎,敗績。四年,周公季曆伐餘無之戎,克之。五年,周作程邑(季曆的王宮)。七年,周公季曆伐始呼之戎,克之。十一年,周公季曆伐翳徒之戎,克之。王殺季曆。”季曆即位以後,一直在對外征讨,目的是壯大周的勢力,目标直指商王朝,是以商王文丁為了提前除掉威脅,殺了季曆(實為囚禁至死)。

季曆死後,姬昌繼承,是為西伯,姬昌隐忍發展,吸收了大量人才如太公望(就是姜子牙了)、伯夷、叔齊、散宜生等,又暗中勾結了大量諸侯。“西伯歸,乃陰修德行善,諸侯多叛纣而往歸西伯。西伯滋大,纣由是稍失權重。”随後開啟了讨伐商朝忠誠諸侯國之路:“(帝辛即商纣)十七年,西伯伐翟。二十一年,諸侯朝周。二十三年,囚西伯于羑裡。二十九年,釋西伯。三十三年,密人降于周師。三十四年,周師取耆及邗,遂伐崇,崇人降。三十六年,諸侯朝于周,遂伐昆夷。四十一年春三月,西伯昌薨。”姬昌繼承父志,四處征伐,因而被囚,獲釋(周人獻寶于纣王)後又繼續征伐,直至死。

周武王姬發

武王姬發即位後,商纣于四十三年春大規模閱兵,一方面是向周顯示武力,一方面也是為了出兵讨伐東夷(商王朝的老對手,商纣敗于周武王,相當大的原因也是因為東夷)。因為商朝主力大軍東征東夷,四十四年,西伯發伐黎(商纣的忠實擁護者,商纣防禦周進攻商都的門戶)。因為黎國的滅亡,五十一年,于是周武王“東觀兵,至于盟津。諸侯不期而會盟津者八百諸侯。諸侯皆曰:纣可伐矣。武王曰:女未知天命,未可也。乃還師歸。”武王發兵東征,大軍聚集,為何又撤退呢?因為其在商朝内部的盟友(微子啟等人)為商纣發現通敵,于是“王囚箕子,殺王子比幹,微子出奔。”故而選擇退軍。但因為微子啟的到來,得知了商朝主力大軍東征未回,于是次年發動了周伐殷之戰,也就是“武王伐纣”。

因主力東征未回,商纣手中無兵可調,于是召集子民與奴隸,配給武器,親自帶領他們前來與武王交戰,交戰位址位于牧野,史稱“牧野之戰”。史書所載纣王聚集了七十萬大軍根本不現實,那時候根本沒有數十萬人口的城市,而纣王的兵都是以平民與奴隸臨時組成,商都不可能有那麼多人,不過是後世為了顯示武王順應天意而誇大其詞罷了。商纣因為改革而引起舊貴族勢力的抵制與背叛,商内部部署形同虛設,這也是為何商纣選擇出城決戰的原因。又因為增加賦稅而連年用兵,導緻民怨沸騰,這才有了大軍臨陣倒戈,商纣一敗塗地。

《韓非子—說疑》記載:“舜逼堯,禹逼舜,湯放桀,武王伐纣。此四王者,人臣弑其君也。”商纣作為改革先驅者,以一人之力,與整個天下為敵,他沒有輸給敵對勢力和反對勢力,而是輸給了時間,輸給了時代,雖敗猶榮。