海洋熱浪是極端海洋天氣氣候事件,對海洋環境、生态系統和經濟生活具有重要影響。中國科學院院士、中科院海洋研究所研究員胡敦欣課題組研究員胡石建等基于長期觀測研究,在海洋熱浪研究領域取得重要進展。研究首次發現在熱帶西太平洋存在超強次表層海洋熱浪,揭示出次表層海洋熱浪對海洋漁業資源的重要影響。相關研究成果近日發表在Environmental Research Letters上。

海洋熱浪是海洋中發生的、離散而短周期的極端高溫事件,廣泛發生在全球大洋和近岸海域,因其對海洋環境和生态系統具有較強的破壞性影響,成為近年來海洋氣候與環境領域的研究前沿。傳統基于海洋表面溫度的研究認為,熱帶西太平洋海域是全球海洋熱浪強度最小的海域之一。但是,胡石建等人使用TAO/TRITON浮标陣列擷取的長期、高時間分辨率觀測資料,發現在熱帶西太平洋次表層存在較強的、獨立于表層熱浪的海洋熱浪事件,并将其稱為“次表層海洋熱浪”事件。研究表明,熱帶西太平洋次表層海洋熱浪的平均強度峰值位于150米深度附近,區域平均可達5.2°C,其中部分海域平均最大強度可達8.9°C,是表層海洋熱浪強度的3到6倍。次表層海洋熱浪幾乎每年均會發生,每次平均持續時間約為17天,其發生與ENSO指數無顯著相關性,但具有季節變化,4至6月較強且較頻繁,而9至10月相對較弱、較少。

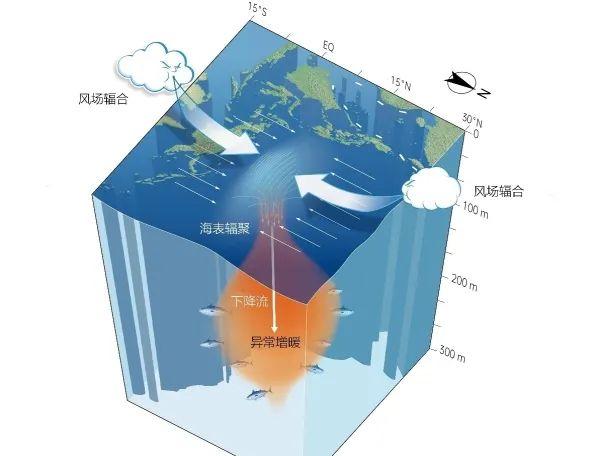

進一步研究發現,海洋表層風場輻聚導緻的Ekman下降流是熱帶西太平洋次表層海洋熱浪形成的主要機制。觀測顯示,海表面風場在熱帶西太平洋輻合導緻海表暖水輻聚并以Ekman下降流形式引起暖水下沉,進而導緻次表層海洋的極端異常增暖。上300米層是鮪魚等深海魚的生活深度,而西太平洋是全球最大的鮪魚漁場。研究人員對比分析了密克羅尼西亞等海域的鮪魚産量與次表層海洋熱浪的關系,發現極端次表層海洋熱浪的發生或可顯著降低鮪魚産量。

西太平洋次表層海洋熱浪的發現改變了對海洋熱浪的傳統認識,有助于加深對極端天氣氣候事件及其海洋生态環境影響的了解,具有重要的科學和應用價值。研究工作得到中科院、國家自然科學基金和山東省自然科學基金的資助。

熱帶西太平洋次表層海洋熱浪事件示意圖

上圖為熱帶西太平洋次表層海洋熱浪的平均強度(a)、年發生次數(b)和持續時間(c)。中圖為各站位次表層海洋熱浪強度時間序列(d),下圖為次表層海洋熱浪強度(c)和百分比數(f)的季節變化

來源:中國科學院海洋研究所