燈光裡我看見宇宙的衣裳,

于是我離開一副面目不去認識它,

我認得人類的寂寞,

猶之乎慈母手中線

遊子身上衣——

宇宙的衣裳,

你就做一盞燈吧,

做誕生的玩具送給一個小孩子,

且莫說這許多影子。

——廢名

面對黑夜的黑暗、宇宙的黑暗、世界的黑暗、内心的黑暗,被重重疊疊的黑暗包圍,人類燃起篝火或點亮一盞燈,以尋求身心的溫暖和庇護。

燈光猶如一件衣裳,誰看見燈光,誰就會認出人類的寂寞。詩歌也是篝火,是一盞燈,我們藉此得渡茫茫黑暗。

撰文 | 三書

01 薄暮時分的寂寞

/ /

《野望》

(唐)王績

東臯薄暮望,徙倚欲何依。

樹樹皆秋色,山山唯落晖。

牧人驅犢返,獵馬帶禽歸。

相顧無相識,長歌懷采薇。

東臯是王績辭官後隐居之地,一處水邊的高地。這個地方是他的家鄉,據說在山西河津,未必就叫東臯村,從王績的詩來看,東臯應是村子東邊臨水的一塊高地。

《秋夜喜遇王處士》曰:“北場芸藿罷,東臯刈黍歸。相逢秋月滿,更值夜螢飛。”由此詩可知,王績在東臯種了一片田,這天鋤豆刈黍歸來,王處士不期造訪,令他大喜。恰逢秋夜月圓,二人坐在屋外暢飲劇談,火螢高高低低飄飛。也許讀了這首詩,有人會說,王績歸隐後的生活是快樂的。

快樂,當然是有的,但不是長久的,長久的快樂,就不叫快樂了。再不快樂的人生,也有随時随地的快樂,正如再快樂的人生,也有如影随形的哀愁。短短一天之中,有無數動蕩不定的心情,所謂飲酒者憂,歌舞者哭。

《野望》也在一個秋日,薄暮時分,王績漫步東臯,野望之際,襲來一陣強烈的空虛。“徙倚欲何依”,這句詩的心情,不是在仕與隐、出與處之間的徘徊,不是何去何從那麼簡單。當暮色降落在曠野,此時他内心的彷徨無依,乃是一個人在廣漠天地間的大孤獨,一個終極的生命難題:哪裡才是我的歸宿?

“樹樹皆秋色,山山唯落晖”,這是詩人彷徨所見。樹樹秋色,山山落晖,并不使人覺得凋疲,相反,樹和山一片光輝明豔,色調溫暖、柔和。“皆”和“唯”,所有的樹,所有的山,都像約定好的幸福,沐浴在秋色落晖之中。

人呢?“牧人驅犢返,獵馬帶禽歸”。牧人驅趕着牛犢回家,獵夫帶着獵物騎馬歸來,在詩人眼裡,他們也是幸福的,他們有家可歸,生活多麼安甯,多麼有目的、有意義。

目送牧人和獵馬遠去,詩人躬自悼矣:“相顧無相識,長歌懷采薇”。東臯既是他的家鄉,歸隐後且已住了一段日子,怎會相顧無相識?認識的人肯定有的,但沒有相知的人,沒有像王處士那樣可以傾談的人。怅然四顧,詩人的寂寞,如同彌漫的暮色,蒼茫無着。仕途固可棄之如雞肋,然而一生就這樣老于灌園嗎?

他想到那些隐居的人,想到伯夷、叔齊,他們義不食周粟,在首陽山隐居,采薇而餓死。隐居的滋味,隐居的寂寞,隻有真正隐居的人才能了解。若據此典故認為,王績自隋入唐,他的辭官歸隐亦屬“不食周粟”,進而将此苦悶或對李唐的不平,隐忍地流露于詩中。這種看法未免太小看王績,或曰太高估時代了吧?既不食周粟為何還要接受做官的邀請?詩人豈時代之刍狗哉?其實所謂時代,也不過是一句漂亮的傷心話而已。

羅蘭·巴特在一則筆記中說過,同時代就是不合時宜。真正的詩人,在哪個時代都是不合時宜的,也可以說他們屬于任何時代,因為不合時宜,他們比其他人更有能力感覺和把握他們自身所處的時代,既不與之完全決裂,也不努力調整自己去适應。

至于讀詩,以樸素的人性感受詩中的心情即可。詩的理想讀者不是史學家,不是道學家,甚至不是文學學者,而是一個獨立善感的人。當一首詩遇到它的讀者,在此發生的隻是審美行為。

類似王績的寂寞,相信很多人都有過。我也曾喜歡在課餘,漫步于校外的村野,看二三農人在田裡,或拔草,或割稻。他們默默地勞作,用衣袖抹汗,夕陽西下,疲憊而惬意地緩緩歸村,手握一把沾泥的青菜。荷鋤而過我,他們常笑問:你在這裡做什麼?是啊,我在那裡做什麼?我在做我的田園夢,但又怎能說給樸實的農人聽?

我想人人都留戀現有的生活,同時向往着另一種生活,自己夢想但沒有嘗試過的,或者曾經有過卻失去了的生活。比弗羅斯特的林中路更現實的,不是該在兩條路中選擇哪一條,也許就像王績,不管選擇哪一條,結局都是要麼同時走在幾條路上,要麼不在任何一條路上。

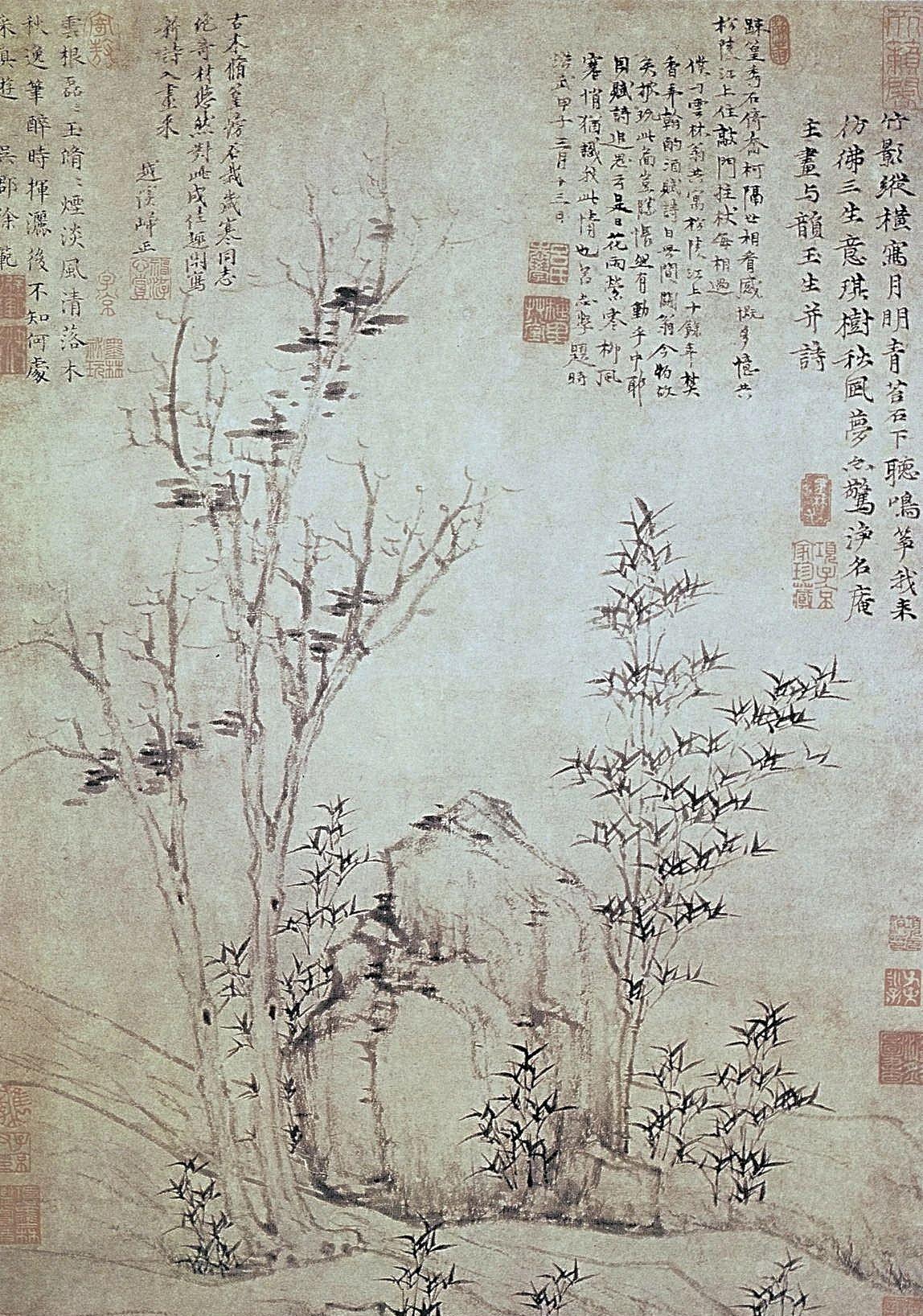

元 倪瓒《琪樹秋風圖》

02 我在這裡做什麼?

《沙丘城下寄杜甫》

(唐)李白

我來竟何事,高卧沙丘城。

城邊有古樹,日夕連秋聲。

魯酒不可醉,齊歌空複情。

思君若汶水,浩蕩寄南征。

公元745年秋,李白與杜甫在魯郡東石門分手,杜甫西去長安,李白不知道自己要去哪兒,想去哪兒,該去哪兒。此前一年,他被玄宗賜金放還,離開長安,世界的大門在身後轟然關閉。與杜甫、高适同遊梁宋時,趁着意氣,他入名山訪道求仙,并正式受了道箓,但這項儀式并沒能使他的心靈完全皈依。遊蕩了一年多,意氣漸漸冷卻,現實擺在面前,人生該何去何從?

朋友各有各的人生,誰也不能一直陪着你。杜甫走了,李白驟爾感到世界的空曠。他在沙丘城已住了一些日子,此前計劃再度南遊江東,隻是個計劃而已,并沒有什麼非去不可的事。然而,久卧沙丘城又算什麼,終非男兒結果之場,再說他實在感到空虛厭膩,連酒也喝不出滋味了。

“我來竟何事,高卧沙丘城”,他自問,我在這裡做什麼?“高卧”在這兩句中,有把自己閑置于此的意味。一個“竟”字,帶着吃驚,他似乎想不起為什麼會來這裡,又為什麼會滞留這麼久。

城邊的古樹,沒日沒夜,在秋風中蕭蕭瑟瑟,聽得人心起悲涼。“城邊有古樹,日夕連秋聲”,這兩句詩裡,其實能感覺到的更多,意識和潛意識的,直覺的和回憶的,讀者自知。詩句的豐富内涵,正如秋風吹古樹那樣引人遐想,發人幽思而不可盡說。

“魯酒不可醉,齊歌空複情”,魯酒應當是李白很喜歡喝的酒,比如蘭陵美酒,早年漫遊東魯時,他曾寫詩盛贊:“蘭陵美酒郁金香 ,玉碗盛來琥珀光。但使主人能醉客,不知何處是他鄉。”(《客中作》)此時什麼酒都乏味了,齊歌唱得再好,也空複情,聽了全無感覺。

杜甫要還在就好了,李白這樣想。這樣一想,他便思念起杜甫來。“思君若汶水,浩蕩寄南征”,汶水浩蕩向西南流去,那正是長安所在的方向。這一刻,他的想念也随着流水,悠悠而奔赴杜甫。

也許因為剛剛分手,也因為自己實在太寂寞,詩中流露出思念杜甫的深情,在李白詩集中僅此一首。李白總共寫給杜甫的也就三首詩,其一寫于東魯見面時,那是一首調侃的戲作;另一寫于魯郡東石門送别杜甫時,送别難免惜别傷感。唯獨這首詩寫于别後,傾訴對杜甫的想念。因為寂寞是以想念,因為想念是以更寂寞了。

遙想《廣陵贈别》之時,“系馬垂楊下,銜杯大道間。天邊看綠水,海上見青山。興罷各分袂,何須醉别顔”,何其龍馬精神,何等灑脫襟懷!二十年後,在沙丘城的秋風中,李白的世界褪了色,萬丈豪氣變為接連的歎息。

元 倪瓒《霜柯竹石圖》

03 到寂寞的深處去

《夜歸鹿門山歌》

(唐)孟浩然

山寺鐘鳴晝已昏,漁梁渡頭争渡喧。

人随沙岸向江村,餘亦乘舟歸鹿門。

鹿門月照開煙樹,忽到龐公栖隐處。

岩扉松徑長寂寥,惟有幽人自來去。

孟浩然的家在襄陽城南的岘山,漢江西岸,鹿門山在漢江東岸,與岘山隔江相望。四十歲赴長安之前,浩然長期隐居于岘山,謀仕不遇之後,他赴吳越漫遊數年歸來,決意追步漢末隐士龐德公的足迹,棄絕塵世,一心一意過隐居生活。為此,他特在鹿門山辟一住處,不時前往,《夜歸鹿門山歌》即作于此時。

浩然的詩興,随鐘聲舒徐蕩開,從黃昏到月夜,他一路行歌。山寺的鐘聲敲響,暮色陡然降落,魚梁渡頭,一片争渡的喧鬧聲。詩人如夢般靜觀世景,他也在渡江的船上,卻不在那片喧鬧聲中。

過了江,“人随沙岸向江村,餘亦乘舟歸鹿門”,龐德公隐居的地方在沔水中的魚梁洲,人沿着沙岸回他們的江村,浩然便乘舟飄然向魚梁而去。詩的語調簡淡親切,人們結伴回家,我也回我的鹿門,“餘亦”二字,多麼悠然自得。兩種歸途,各諧其趣,我不羨慕人,人也不可憐我。

棄舟登岸,月亮已升上鹿門山。煙霧缭繞的樹林,在月下别開生面,不覺來到龐德公栖隐處。龐德公也是襄陽人,荊州刺史劉表曾請他做官,不久,他便棄官而去,攜妻入鹿門山采藥,一去不返。浩然仰慕龐公的氣節,曾在《登鹿門山懷古》中緬懷他:“昔聞龐德公,采藥遂不返。隐迹今尚存,高風邈已遠。”

“岩扉松徑長寂寥”,山岩如扉相對,松林小徑寂寥,隐迹猶如當年,龐德公或許成了仙,或許隻是老死松石間,總之他不在了,世上再難有他那樣的隐士了。懷念龐德公使浩然感到寂寞,亘古不朽的一種寂寞。

誰還會來這寂寥的地方呢,除了高尚其事的隐士?“惟有幽人自來去”,幽人有龐德公的身影,也是浩然的自況。“自來去”,人不知也,亦不欲人知也。行歌至此,浩然已如獲天啟,朝那寂寞的深深處行去。

月亮升得更高了,像一面時間之鏡,月光垂下一條路,引領他離開,去往他渴望的另一個國度。

撰文丨三書

編輯丨張進,肖舒妍

校對丨盧茜