記者1日從中科院獲悉,通過對約3000餘枚草魚和類草魚咽齒化石的研究,科研人員發現草魚可能是起源于漸新世早期我國西部的一種肉食性魚類,分布範圍曾比現在廣泛。相關成果已作為封面文章發表在學術期刊《中國科學:地球科學》上。

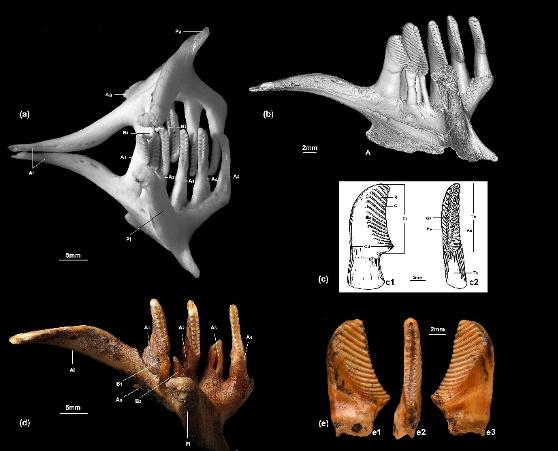

圖為草魚的咽喉骨及其上的梳狀咽齒。(采訪對象供圖)

草魚是我國“四大家魚”之一,主要分布在我國東部的大江大河中,包括黃河中下遊、長江中下遊、淮河和海河流域等。草魚利用梳狀咽齒取食水中的大型植物,是目前世界上唯一具有梳狀咽齒的鯉科魚類,磨損脫落後被地層掩埋的咽齒也是科學家研究草魚演化的珍貴材料。

中科院北京生命科學研究院副研究員蘇瑞鳳介紹,本次研究對我國22個化石地點出土的草魚和類草魚咽齒化石進行分析發現,齒冠前後都有脊和溝的梳狀咽齒在距今約3300萬年的漸新世早期已經出現。“根據内蒙古出土的咽齒化石,我們建立立了一個絕滅屬種三盛公德造魚,這是目前發現的最早的類草魚,可能是草魚的肉食性祖先。”

圖為草魚的梳狀咽齒。(采訪對象供圖)

研究推測,草魚是起源于漸新世早期我國西部的一種肉食性魚類,那裡當時為溫帶草原環境,與現今草魚的栖息環境不同。在約3300萬年至900萬年前,草魚向東擴散遷徙,分布範圍遍及我國西部、東部和北部。在距今500萬年至250萬年左右,伴随青藏高原隆升的增強,東亞地區向東流入太平洋的大江大河形成,同時受亞洲夏季風增強影響,草魚逐漸演變為現生種并形成現在的分布範圍和繁殖習性。

本次研究還解答了一個有趣的問題:我國黑龍江和黃河水系都有草魚分布,為何兩大河流中間的遼河水系卻沒有草魚記錄?研究人員推測,遼河很可能也曾有草魚分布,當時嫩江還是遼河的上遊。但第四紀以來,随着古嫩—遼流域的上遊被黑龍江的大支流松花江襲奪,包括草魚在内的許多魚類被帶到北部的黑龍江,遼河的水量及長度不再能夠滿足草魚的生存和繁殖。

研究由中科院北京生命科學研究院、中科院古脊椎動物與古人類研究所和廣西自然博物館共同完成。(記者金地、張泉)