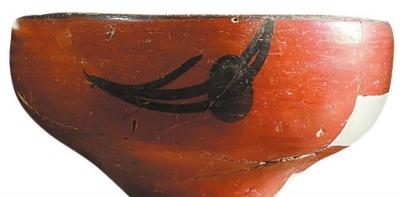

三門峽廟底溝出土的彩陶缽

三門峽廟底溝出土的彩陶盆

大河村遺址彩陶

河南臨汝閻村出土的仰韶文化彩陶缸

□魏興濤

1921年河南渑池仰韶村遺址的發掘命名了中國第一支考古學文化——仰韶文化,從此揭開了考古學探索我國史前文化的恢宏序幕。經過一百年來數代考古工作者的辛勤探索,仰韶文化的發掘與研究得到了極大發展,使我們對仰韶文化的重要地位有了更深的認識。

中國考古學的誕生

1921年10月27日至12月1日,對仰韶村遺址開展了考古發掘。主持者是瑞典學者安特生,發掘前,安特生等曾對仰韶村遺址進行調查,但因難以對遺址進行深入認識,遂決定開展一次科學發掘。發掘的動因是為了搞清楚這處新石器時代遺址的内涵和文化特征,是中國第一次以學術研究為目的的正式考古發掘。

仰韶村遺址采用開探溝的方法發掘,這至今仍是考古發掘的主要方法。袁複禮測繪了詳細的仰韶村地形及遺址範圍圖、局部地貌平剖面圖等,其精準程度至今仍具有參考價值。發掘所用手鏟、毛刷、皮尺、卷尺等至今依然是發掘中的必用工具。

仰韶村遺址發掘出土了大批陶器、石器等文物,首次從發掘品證明中國曆史上曾經存在非常發達的新石器文化。通過對仰韶村及相關遺址考古調查發掘材料的整理研究,安特生指出仰韶文化人種當為現代漢族的遠祖或與漢族極近之一民族,明确仰韶文化為“中華遠古之文化”,從根本上否定了中國無石器時代的論調,确立了中國石器時代,這對中國曆史學、人類學、民族學和文化史具有無比重要的意義。

中國考古界早期重要代表人物李濟,在其一生最後一部重要著作、“中華現代學術名著”——《安陽》一書中稱仰韶村遺址的發掘為“一劃時代的科學成果,标志着田野考古在歐亞大陸上最古老的國家之一的中國的開始”。

由此,中國考古學界主流意見認為,仰韶村遺址的發掘标志着中國田野考古學、史前考古學、科學考古學、現代考古學或者徑直稱為中國考古學的誕生。

揭示悠久中華文明

經過百年來的不斷探索,仰韶文化的重要地位已經初步揭示,主要表現在以下方面:

1921年仰韶村遺址的發掘标志着中國考古學的誕生。2011年教育部将考古學由二級學科提升為一級學科,仰韶村遂成為曆史學門類中一級學科考古學的起步之地,仰韶文化開啟了主要由考古學擔負延伸曆史軸線、探索燦爛中國古代文化、揭示悠久中華文明艱巨任務的光輝曆程。

仰韶文化是我國分布地域最大的史前文化,共涉及河南、陝西、山西、河北、甘肅、青海、湖北、甯夏、内蒙古、四川等10個省區。而且遺址數量衆多,僅河南就多達約3000處,豫西三門峽地區特别是靈寶市仰韶文化遺址分布更加密集,全國罕見。

仰韶文化是我國延續時間最長的考古學文化,年代跨度約距今7000至4700年,長達2000多年。代表了中國新石器文化一個非常重要的發展階段,被稱為“仰韶時代”。長期以來,該文化成為認識、定位周邊其他史前文化年代的比照标尺。

仰韶文化是我國史前影響最深遠的主幹性文化。嚴文明先生通過對中國史前文化的全面系統分析,提出多元一體“重瓣花朵”理論,指出以漢族為主體多民族現代中國的根基深植于遙遠的史前時期,是具有統一性與多樣性中國史前文化長期發展的結果。在史前文化格局中,“最著名的是中原文化區”,在大中原地區周圍有甘青文化區、山東文化區、燕遼文化區、長江中遊區和江浙文化區,更外層還有福建、台灣、廣東、雲南、西藏、黑龍江、内蒙古、新疆等文化區,“整個中國的新石器文化就像一個巨大的重瓣花朵”,中原位居花心位置,而中原文化區的主體就是仰韶文化。

豫晉陝交界地區仰韶中期廟底溝期在整個仰韶文化中最為鼎盛,是在當地仰韶初期、早期文化基礎上發展而來,年代最早距今約5800年,社會複雜化現象顯現,是我國最早文明化的史前文化。仰韶文化與中原龍山文化及夏商周文化地域相同、自然條件一緻、文化傳統一脈相承,是奠定中華文明優秀基因的重要文化。

仰韶文化彩陶發達,尤以廟底溝期彩陶為其典型代表,富有特色、線條柔美流暢的彩陶圖案在周邊諸多文化内大範圍傳播,達到史前藝術巅峰。

仰韶文化是學術研究史最長的中國新石器文化,中國考古學的發展進步大都與仰韶文化發掘研究息息相關。

仰韶文化研究成果極其豐富。嚴文明先生曾經指出,作為新石器時代的主體文化,仰韶文化調查發掘工作最多,“往往能對其餘新石器文化的研究有所啟示或推動”,并且長久以來都是科技考古的實驗田、主舞台和研究成果富集區。

仰韶文化分布區中心的晉陝豫交界地區及渭河流域恰處秦嶺山脈北麓,秦嶺東段小秦嶺又稱華山山脈,當地有豐富的關于黃帝和炎帝的地名和古史傳說。仰韶文化尤其是中期與中華人文始祖——黃帝以及華夏民族之“華”族的形成關系密切。

百年來仰韶文化研究業已取得了舉世矚目的巨大成就,走過了一條崎岖不易的探索路程,同時,還應清醒意識到,由于仰韶文化時間長、分布廣、内涵豐富,是一個巨大的文化體系,仰韶文化研究仍有許多方面有待深化。

(作者系河南省文物考古研究院副院長、研究員)