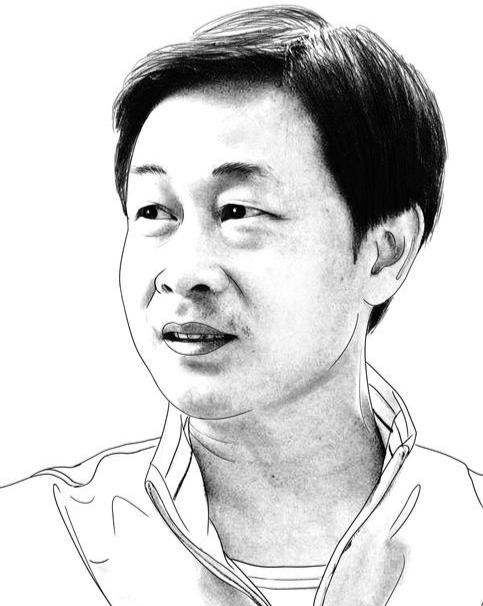

文/周嘯天

/名家簡介/

周嘯天,著名詩人,四川大學文學與新聞學院教授,中華詩詞學會副會長,第六屆魯迅文學獎詩歌獎得主。

中國人勸酒的習俗,所來自遠,南朝梁時沈約《别範安成》“勿言一尊酒,明日難重持”,寫的就是勸酒場面。這種場面在唐人筆下更為常見,如王維名篇《送元二使安西》結尾二句“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。”幾十年後白居易寫《對酒》,還說:“相逢且莫推辭醉,聽唱陽關第四聲”,亦借王維詩句作勸酒之辭。

我不善飲酒。近年于席間,常常遇到人“扯酒經”,勸酒者的“言子”很多,如“友情深,一口抿;友情淺,舔一舔”之類,令人感到盛情難卻。最為可氣的是,有一條理由是專門對付像我這種人的:“搞古代文學的人怎麼可以不喝酒,你看人家李白怎麼說來。”我遇到最不講理的一次勸酒就是,主人把杯中的酒一飲而盡,然後說:“你看着辦。”我隻得照樣把杯幹了,然後說:“下不為例,容我以茶代酒。”

魏晉之際,詩人阮籍嗜酒如命,但他作《詠懷詩》八十二首,僅有一首言酒,而且說“對酒不能言,凄怆懷酸辛”。陶淵明作《飲酒》二十首,名篇如“結廬在人境”通首無飲酒字面,結尾道“此中有真意,欲辨已忘言。”無論是對酒不言,還是對酒忘言,都表明他們是飲酒歸飲酒,作詩歸作詩。換言之,飲酒是阮、陶等人的生活方式,而不是他們的寫作方式。

到了李白,一切都不同了。杜甫給他做了一廣告:“李白一鬥詩百篇,長安市上酒家眠。天子呼來不上朝,自稱臣是酒中仙。”(《酒中八仙歌》)晚唐皮日休也說他“醉中草樂府,十幅筆一息。”(《七愛詩》)這明明是說,若沒有醇酒助興,就沒有狂放飄逸的李白詩歌,近人稱之為醉态思維。就像“酒中八仙”中的另一位高人焦遂一樣,隻在酒後才是雄辯家,而滴酒不沾時則期期艾艾,簡直說不成話。

然而詩酒不分并不是國際慣例。黑格爾說香槟産生不了靈感,似乎就是專門駁斥中國人的。是以,我在酒席上所遇到的尴尬,李白有一定責任。雖然我很佩服李白的天才,而且寫過一篇關于《将進酒》的文章,被錄入人民教育出版社《高中國文教學參考書》。然而很久以來,我都感到有必要寫一篇《反将進酒》,來和李白唱一唱對台戲。

葉君健曾說:“中國美好的東西太多,茶是其中突出的一種,既高雅,又大衆化。”茶葉在中國誕生雖早,但古無“茶”字。《神農本草》上說:“神農嘗百草療疾,日遇七十二毒,得荼而解之。”而陸羽《茶經》謂“茶之為飲,發乎神農氏。”據說“荼”就是“茶”的古字,唐人把“荼”字減去一筆,才造成這個“茶”字。後來有人以“茶”為字謎,謎面為“人在草木中”——從會意的角度看,這個字是很有環保的意味的。

吾蜀辭賦家王褒作《僮約》有“武陽買茶”、“成都賣茶”之說,可見西漢時代已有茶葉的貿易了。但那時吃茶,不是今天這樣的“吃”法,而要另加佐料的。到唐代,茶才成為純的飲品。其時文人品茗論水、著書立說,也漸成風氣——陸羽《茶經》就是最重要的成果。宋元而下,綿延千年,發展而為茶藝;同時,茶又是群眾日常生活中不可或缺的事體。宋人吳自牧《夢梁錄》雲:“人家每日不可缺者,柴米油鹽醬醋酒茶”,初稱“八件事”。元人作《玉壺春》《百茶亭》《度柳翠》等雜劇,則将此語删定為:“早晨開門七件事,柴米油鹽醬醋茶。”平心而論,從“八件事”到“七件事”,原列第七的“酒”被舍掉了,而原列末位的“茶”得以保留,實與七言句容量,及詩韻安排有關——“茶”沾了平聲的光,“酒”倒了仄聲的楣。然一經傳播,遂不能改。

“寫詩的人怎麼可以不喝酒呢?”勸酒者振振有辭,殊不知這也是經不起擡杠的。遠在戰國時代,屈原不就是一個以“清醒”著稱的詩人麼!屈原流放江潭,面對漁父質問,曾自我标榜道:“舉世皆濁我獨清,衆人皆醉我獨醒。”(《楚辭·漁父》)北宋歐陽修雖自号“醉翁”,卻又自己破解說:“醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。”(《醉翁亭記》)--其實醉翁之意也不全在山水之間,而尤在乎與民同樂。故曰:詩有别材,非關酒也;酒有别趣,非關愁也。

蘇東坡頗善養生,嗜茶過于嗜酒,在蘇詩中,詠茶的名句比詠酒的名句來得更多,如“酒困路長惟欲睡,日高人渴漫思茶”(《浣溪沙·徐門石潭謝雨道上作》),“獨攜天上小團月,來試人間第二泉”(《惠山烹小龍團》),“大瓢貯月歸春甕,小杓分江入夜瓶”(《汲江煎茶》)等,極是佳句。詩人俨然已是品茶的行家了。

“北京衙門多,上海洋行多,廣州店鋪多,成都茶館多。”成都人好閑适,喜歡泡茶館。沏茶時先注滾水少許發開茶葉,稱第一 開,将水潷掉,另滲滾水為第二開,是時水色極佳,茶香溢出,始宜飲用。正是:“為愛清香頻入座,欣同知已細談心。”前些年,有一位過去的學生在成都神仙樹南路紫荊名苑開茶樓,鋪面既寬,口岸又好,茶座在二樓上,當街路面甚寬,便于停車。想起李白“九天開出一成都”之語,我就給他題了四個字:“九天一都”。以後,我邀友人喝茶,就去“九天一都”。

中國産茶之地不少,茶葉品牌極多。上國中時,我就聽說過“龍井”,上地理課時,又聽老師提到過“甯紅”、“婺綠”,為紅茶、綠茶中之名品。“甯紅”與“婺綠”文字自成對仗,給人印象極深。我自己比較喜歡的,是四川峨眉高山的竹葉青,以細小嫩葉制成,泡開後狀如竹葉,茶水也綠得可愛,與竹葉青媲美的茶葉是“雀舌”,這個茶名也起得形象貼切。“青山綠水”這個茶名也起得不錯,諺雲:“留得青山在,不怕沒柴燒。”

茶具的講究,是茶文化一項重要内容。在茶壺中,以紫砂壺最為名貴,從宋代開始,就有專家收藏,追求出自名工巧匠的名壺,形成社會風氣。《紅樓夢》曾提到一個茶杯“綠玉鬥”,可以與“紫砂壺”作成對子。書中說,妙玉給黛玉、寶钗兩人古董的茶杯,而将自己常日吃茶的綠玉鬥遞與寶玉。寶玉不識好歹,說小話道:“常言世法平等,她兩個就用那樣古玩奇珍,我就是個俗器了。”妙玉道:“這是俗器?不是我說狂話,隻怕你家裡未必找的出這麼一個俗器來呢。”在同一回中,妙玉還大講茶道,說什麼“一杯為品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是飲牛飲騾了”,說的黛玉、寶钗、寶玉都笑了。

“吃茶去”本禅宗公案,見《五燈會元》。專家說,茶道之要義在于平和樂觀、通達灑脫、珍惜生命的生活态度的塑造。酒徒不然。《世說新語·任誕》記載了一個故事,說劉伶酗酒成瘾,說要當着鬼神發誓戒斷,老婆備了酒肉,供于神前,請他發誓。劉伶卻道:“天生劉伶,以酒為名。一飲一斛,五鬥解酲。婦人之言,慎不可聽。”誓畢,又喝了個酩酊大醉。實在是不可救藥。

附《将進茶》:

世事總無常,吾人須識趣。空持煩與惱,不如吃茶去。世人對酒如對仇,莫能席間得自由。不信能詩不能酒,予懷耿耿骨在喉。我亦請君側耳聽,願為諸公一放讴。詩有别材非關酒,酒有别趣非關愁。靈均獨醒能行吟,醉翁意在與民遊。茶亦醉人不亂性,體己同上九天樓。甯紅婺綠紫砂壺,龍井雀舌綠玉鬥。紫砂壺内天地寬,綠玉鬥非君家有。佳境恰如初吻餘,清香定在二開後。遙想坡仙漫思茶,渴來得句趣味佳。妙公垂手明似玉,宣得茶道人如花。如花之人真可喜,劉伶何不憐妻子。我生自是草木人,古稱開門七件事。諸公休恃無盡藏,珍重青山共綠水。

<b>【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經采納有費用酬謝。報料微信關注:ihxdsb,報料QQ:3386405712】</b>