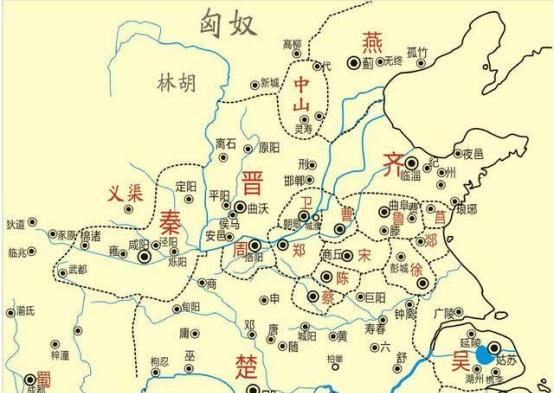

自武王伐纣,牧野一站,滅掉了商朝,建立西周王朝。為鞏固統治,西周按照宗法制,将土地分封給周王室的子弟以及有功之臣。随着周王朝的擴張,諸侯國也日益增多,到了春秋時期,竟有千八百國的說法。

當然,這千餘國當中,必定有大有小,其中,記錄在冊的國家就有148個,而較大的國家有齊、晉、楚、秦、魯、曹、鄭、宋、衛、燕、陳、蔡、吳、越等十四個諸侯國。

春秋初期版圖

在西周的分封制中,諸侯國有自己的管轄範圍成為“邦域”,并且諸侯是不能随意變更或者離開自己的領土。

春秋時期,周王室衰微,已經不能有效管制諸侯國,于是,野心勃勃的諸侯國之間就爆發了兼并的戰争。據清代學者顧棟高統計,齊國兼并了10個國家,晉國兼并18個,秦國兼并12個,楚國兼并42個,魯國雖然是中等諸侯國,也兼并了9個,宋國則兼并了6個。

在春秋争霸過程中,地理位置起到了至關重要的作用。先後強大起來的國家,要麼是位于中原地帶,交通便利的;要麼是自然資源豐富,經濟實力雄厚,又或者是位于邊疆,地域廣袤,都在春秋時期的政治舞台上留下了濃重的一筆。

東部的齊國和魯國

齊國和魯國

齊國是姜太公的封地,位于現在的山東省東部,雖然看似距離中原比較遠,但是卻占據了“漁鹽之利”,發展的很快為後來成為一方霸主,奠定了基礎。

魯國就位于齊國的西南角,原本是周公的封地,因和周王室關系親密,也享受着特殊待遇。詩經有雲:“王曰叔父,嘉爾元子,俾侯于魯,大啟爾宇,為周室輔。”可見魯國對周王室的意義尤為重大。在春秋初期,魯國還在政治舞台上扮演者重要的角色,但後來因為對内受制于齊,對内受制于卿,大夫,内外受困,逐漸衰落下去。

南部的楚國

楚國

楚國的祖先可以追溯到黃帝之孫颛顼(五帝之一),雖然經過周文王的冊封,但是由于地理位置位于中原之外,一向被中原各國視為蠻夷。可就是這個蠻夷,在周昭王,穆王時期一度與周王室打的難解難分,直逼得周王室不得不在南方冊封申國,用來監視楚國。到了春秋初期,楚國日漸強大起來,幹脆自己稱王,和周天子平起平坐。

西部的秦國

秦國

秦國的祖先傳說是由颛顼的孫女吃下玄鳥的蛋生下的,曾經大禹治水的助手–柏翳(boyi四聲)的後代,但是也是因為地處偏遠被稱為戎狄。直到平王東遷,秦襄公出力頗多,才被正式封為諸侯,随後又接收了周王室的土地,逐漸稱為一方霸主。

北部的晉國和燕國

晉國和燕國

晉國則是唐叔虞(周武王之子,周成王之弟)的封地,原本稱為唐國,後來因為晉水的原因,改為晉國。平王東遷是,也參與其中。春秋時期,晉國長期處在内亂中,但是,晉國的實力始終很強,在春秋的政治舞台上有着舉足輕重的作用。

晉國東北是燕國,燕國的祖先是和周公齊名的召公奭。燕國地處東北,比較偏遠,但是好在是周王室的嫡親,才沒有被中原諸侯排擠,不過在春秋時期在沒有什麼太大的動靜。

中原地帶的諸侯國

臨近周王室(今河南一帶),諸侯國更是衆多,呈犬牙交錯之勢。其中比較大的就是鄭國,鄭國立國比較晚,是由周宣王冊封其第王子友而形成。在西周末年,動亂年代中,王子友就提前轉移了财産和人口,不得不說,王子友很有政治眼光。同時,在平王東遷的時候出力也是頗多,地位陡升,成為春秋初年的中原地帶的強國。

春秋初期中原各國

鄭國再往東就是宋國。宋國是商朝王室微子啟的後裔,原本作為前朝舊人,會在中原地帶接受周王室的監視。可是到了春秋時期,宋國竟然憑着有利地形還短暫崛起過,可惜心有餘而力不足,由于國力支撐不起其野心,霸權也猶如昙花一現。後來更是淪為兵家必争之地,飽受戰争摧殘。

衛國也是比較重要的諸侯國,其曆史很悠久,是周文王之弟康叔的封地。春秋時期,衛國曾多次參與政治活動。也許是衛國太小,小到無足輕重,衛國之名直到秦二世的才被正式廢除。

春秋的後期,東南地區的吳國和越國也相繼崛起,這兩個國家原本也是地處偏遠地區,被視為“蠻夷”,但都先後以強大的實力獲得了中原霸主的地位。

春秋時期風雲變幻,各個國家共同造就了錯綜複雜的政治形勢,成為中國曆史上濃重的一筆。在春秋初年,各個諸侯國勢力還是比較平衡的,在名義上還是很尊重周王室。不過,僅僅過了十幾年,随着諸侯國實力的變化,這種平衡終被打破。政治局勢發生了翻天覆地的變化,率先強大起來的,就是和周王室臨近的鄭國。

參考材料《春秋戰國超好看》