每個人都有自己的一片森林,迷失的人迷失了,相逢的人會再相逢。

——村上春樹

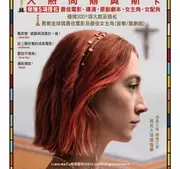

《伯德小姐》是一部美國的青春片,自從上映以來,獲得了一系列獎項,包括奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角、最佳劇本等五項提名。知名謝飛導演評價說:“很平常的青春成長故事,但卻做得哪哪都是對的!準确、恰當、舒服。”

它講述了女主角伯德小姐(西爾莎·羅南飾)在一所小城市的教會高中上學,然而她一心向往自由開放的美國東海岸城市,以逃避自己貧寒的家境、母親的管束和宗教氣息濃厚的小城,以及在這個過程中衍生出來的關于友情、愛情、親情性、信仰的困惑和思考。

<h1>01 在自卑與自負中撕扯</h1>

伯德小姐無疑是自卑的。她跟初戀男友丹尼戲稱自己家住在“鐵軌錯誤的一邊”(意思是來自城鎮的貧困地區);她不想讓同學們看到爸爸開的是低檔車,于是就讓爸爸在離學校一街區遠的地方停車,自己再步行到校;她跟珍娜撒謊說自己的房子是富人區一幢藍白相間的三層小樓……

在物質主義盛行的美國,人人都以掙更多的錢為榮,所謂的“美國夢”實際上指“金錢、自由、快樂”。物質主義席卷每一個社會中的人——伯德小姐也不例外,是以在房子、車子問題上,她是惶恐不安的,對于自己的家境,她缺乏認同感。而這則引起了很多有過相似經曆的觀衆的強烈共鳴。

戴維·邁爾斯著的《社會心理學》(第8版)中提到一個案例:美國加州大學、洛杉矶分校、美國教育委員會對将近25萬剛入學的大學生做了一個年度調查。同意走進大學的最重要的原因是“掙更多的錢”的人,從1971年的二分之一,上升到2003年的接近四分之三。這足以看出物質欲在美國大學生中間的流行。

然而伯德小姐的媽媽是精神病院的護士,爸爸的工作正在裁員,哥哥和嫂子雖然是伯克利大學的畢業生,但卻在超市收銀——按媽媽的話來說,這并不能稱為一份職業。在聖心高中讀書,已經是爸爸媽媽能力範圍内負擔得起的奢侈學校了。這一切讓伯德小姐很自卑。

但她同時又是自大的。她為了增加學分,去試演舞台劇,通過面試的她,卻并不開心,因為“每個參加試演的人都過了”,後來劇團排練《暴風雨》,她直接不去了。丹尼問朱莉,伯德小姐為什麼不來,朱莉作為最了解她的朋友,揶揄道:“她覺得自己太酷了,不适合演戲。”後來朱莉跟伯德小姐說,新劇有角色配置設定給她,伯德小姐氣憤地說,根本就沒有這個角色,隻是為了讓大家都參與進來而已。朱莉一語中的:“你隻能活在焦點中!”

自卑與自大同時出現,其實并不稀奇。阿德勒在《自卑與超越》中說:“我們每個人都有不同程度的自卑感。”如果一個人想要克服自卑感卻沒有設法腳踏實地地努力克服障礙,那他就會用一種優越感來麻痹自己。知乎問題“為什麼有的人既自卑又自負”的一個高贊回答說:“由自卑到自負的人,特點一般是:‘敏感、易怒、自以為是’”。反觀伯德小姐,她因家境自卑,但内心又不可一世,認為自己在舞台上應該是主演,她的内心一直是高傲的。其實這就是一種對于自卑情結的補償機制。

<h1>02 在愛與被愛中困惑</h1>

伯德小姐是愛媽媽的。她跟丹尼剛認識的時候,有一次在一起玩到很晚,跟丹尼說,不管她回家是晚是早,媽媽總會生氣。丹尼說,那你媽媽很嚴厲。伯德小姐卻不假思索回答:“但她也非常愛我。”

也是跟丹尼的一次談話。丹尼說她媽媽很瘋狂,他很怕她。伯德小姐接着為媽媽辯護說她才不瘋狂,她隻是心很大,是個很溫暖的人。丹尼反駁說,她很溫暖,但也很瘋狂,氣得伯德小姐口不擇言:“you are gay!”

最直白的一次,則是伯德小姐和媽媽一起去買禮服的時候。伯德小姐因為身材問題又要和媽媽吵起來,後來她說:“I just ...i wish that you liked me.”媽媽回答:“of course i love you.”但是伯德小姐不依不饒地問:“但是你喜歡我嗎?”

如果不愛媽媽,伯德小姐根本不在乎媽媽對自己的态度。

而媽媽也是愛伯德小姐的,最典型的一個場景是送伯德小姐去機場那場戲。媽媽驅車離開,又哭着開回來,想要親眼看到伯德小姐上飛機。爸爸對于這一對相愛相殺的母女看得很透徹,認為她們兩個都很好強,媽媽想用她自己的方式幫伯德小姐少走彎路。

媽媽是一個在沙加緬度生活得很安甯的女人。同僚新添了寶寶,她會包一個紅包,在逛街的時候遇到了,也會熱情地關心寶寶的成長狀況;認識的人病逝,她會親自去吊唁;下班開車行駛在街道上,她會惬意地聽着歌、溫柔地看着夕陽……她關心周圍人的生老病死、感動于下班路上的一場日落,所謂“此心安處是吾鄉”。她希望伯德小姐也能像她一樣,考一所當地的大學,生活安安穩穩。

但是年輕人的彎路,是非走不可的。張愛玲有一篇文章,叫做《非走不可的彎路》,裡面說道:“在人生的路上,有一條路每個人都非走不可。那就是年輕時候的彎路。”在媽媽的“少走彎路”和伯德小姐的“非走彎路”中,爆發了很多沖突,伯德小姐一度懷疑媽媽不喜歡自己,但毋庸置疑的是,她們彼此是相愛的,媽媽隻是以自己的方式來愛着伯德小姐。

<h1>03 在逃離和回歸中成長</h1>

影片開頭出現了美國作家瓊·狄迪恩的一句話:“所有談論加州享樂主義的人都沒體驗過沙加緬度的聖誕節。”這從側面反映了沙加緬度宗教氣息的濃厚。伯德小姐在影片一開始便說:“我看起來像來自沙加緬度的人嗎?”她之是以這樣問,是羞于讓自己看着像來自小城市的人。

她和媽媽争吵的最大沖突便是:她想去文化氣息濃厚的東海岸城市上大學,媽媽卻要求她留在本地大學。在她看來,沙加緬度的一切都是令人厭惡的:宗教氣息濃厚,不自由開放,扼殺思想……還有一個對她指手畫腳的媽媽,連她怎麼疊衣服都要管,衣物必須擺放整齊,她迫不及待想要逃離。

此時的她,沒有信仰,沒有界限,随心所欲,一如青春期時的我們。其實,故鄉和母親的意象是一樣的,都是養育她的地方,而她與母親頻頻争吵,也正表現了她對故鄉的不認同,對自我身份的不認同。

她努力地申請獎學金,兼職攢學費,提高學分,最後她終于如願。然而小城女孩到了大城市後,終于發現,原來是曾經的一切哺育了自己,她的家庭、聖心高中、初戀男友、好朋友朱莉……一切好的壞的一點點鑄就了此刻的她。

成長意味着接受自己,接受自己的名字、接受自己的家境、數學不好的事實、演不了舞台劇女主角、來自小城市……以前她所抗争的一切随着她目标的達成突然消解了。

走在布滿陽光的紐約大道上,她走進了教堂。以前每天都會做的祈禱、聽的聖歌此時突然變得有意義起來。而她給媽媽打電話說“我愛你”,不光代表了她和媽媽關系的緩和,也代表了她認同了自己的出身和故鄉。

伯德小姐在抗争中安全渡過了自己的青春期。她和母親和解、取得駕照的時候,有了對母親、故鄉的深深的認同感,她變得“有根”了。而我們跟她一樣,都是需要在沖突中自我成長,與自己和解、與母親和解、與故鄉和解,乃至于世界和解。在一次次出逃中,我們跌跌撞撞;但出逃又是非常必要的,畢竟在這個過程中我們認同了自己。誠如山本耀司所說:“自己這個東西是看不見的,撞上一些别的什麼,反彈回來,才會了解自己。”