澎湃新聞綜合報道

堯舜禹湯,是指古代中國曆史中帝王的統稱,,分别是指唐堯、虞舜、夏禹、商湯。

商王朝都城的遺址已經考古确認,那麼堯舜禹的都城在那裡?

在尋找唐堯與夏禹都城的過程中,陶寺遺址與二裡頭遺址逐漸進入了考古工作者的視野,結合遺址考古與大量發現,被一些專家學者認為分别是堯都與夏都,也與“最早中國”直接相關。澎湃新聞獲悉, 經過半年的籌備,見證這兩大遺址文物相會的“巍巍如天——陶寺遺址考古成果精華展”将于11月3日在河南省洛陽市二裡頭夏都遺址博物館面向公衆開放。

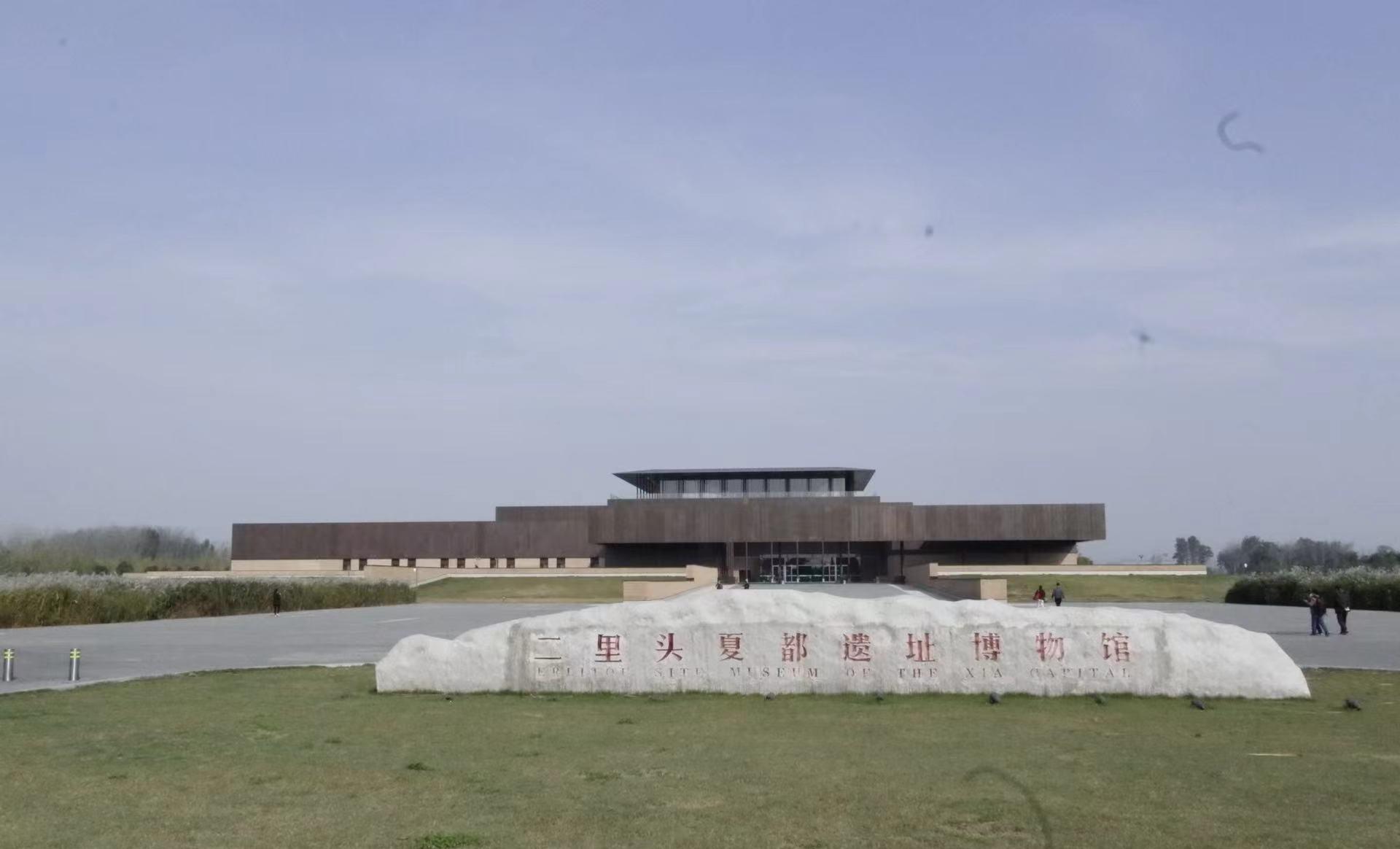

二裡頭遺址位于河南洛陽盆地東部的偃師市境内,其年代約為距今3800~3500年,相當于古代文獻中的夏、商王朝時期。二裡頭遺址對研究華夏文明的淵源、國家的興起、城市的起源、王都建設、王宮定制等重大問題具有重要的參考價值,學術界公認為中國最引人矚目的古文化遺址之一。二裡頭夏都遺址博物館是中國早期國家形成和發展研究展示中心,以及夏商周斷代工程和中華文明探源工程研究、展示基地。

二裡頭夏都遺址博物館 澎湃新聞記者 李梅 攝

據主辦方提供的資料介紹,“巍巍如天——陶寺遺址考古成果精華展”設定在二裡頭夏都遺址博物館2層西南側專題展廳,布展面積950平方米。展覽将以陶寺遺址數十年來考古發掘成果為主線,通過“表裡山河、煌煌都邑、禮制甫成、遺産傳承”四部分,全面介紹陶寺遺址地理區位、城址布局、手工業發展、天文觀測、文字雛形、禮制初興、堯都定位等重要發現和文化價值。

陶寺遺址位于山西省襄汾縣陶寺村南,東西約2000米,南北約1500米,面積280萬平方米,是中原地區龍山文化遺址中規模最大的一處之一。經過研究,确立了中原地區龍山文化的陶寺類型,近年來在對于陶寺遺址的發掘中,結合了磁力儀和探地雷達物探、環境考古、動物考古、植物考古(孢粉、浮選、選種)、人骨分析、DNA分析、天文學等多項科技考古手段,包括碳十四測年技術在内的年代學探讨,進一步判斷陶寺文化的絕對年代為公元前2300年至1900年之間。同類遺址在晉西南汾河下遊和浍河流域已發現70餘處。陶寺遺址對複原中國新石器時代晚期的社會性質、國家産生的曆史及探索夏文化,都具有重要的學術價值 。

一直從事山西陶寺遺址考古發掘與研究的中國社會科學院考古研究所研究員、山西隊隊長何努此前撰文介紹,陶寺文化分為早、中、晚三期。早期距今4300到4100年,中期是距今4100到4000年,晚期是距今4000到3900年,這三個時期的劃分,不僅在陶器上有反映,而且陶寺都城的興衰變化也是亦步亦趨的。

陶寺遺址中的“城牆在人頭頂上”

陶寺遺址出土的朱書扁壺,其上為朱砂書寫的“文”字。澎湃新聞資料照片

他表示,陶寺早期的城址并不大,有一個宮城。這個宮城一開始也沒有建城牆,而是挖了一個長方形的環壕,圍出13萬平方米的空間,起到保護統治者的作用。後來在下層貴族居住區的位置建了城牆,把下層貴族居住區也保護了起來,可稱之為“下城”,面積也近10萬平方米。這時候就把宮城的環壕填平再建起了城牆。宮城兩邊是普通的居民區。還有一個由統治者直接控制的大型倉儲區。早期王族墓地則在遺址的東南角,在陶寺早期的時候已經開始用了。在遺址的北邊還發現了一個重要的建築,這個建築在陶寺早期就建了,一直延續到中晚期,很可惜破壞得非常嚴重。

陶寺早期的都城雖然城址面積不算大,總共約20萬平方米,但是遺址總面積160萬平方米,在4300多年前也屬于超大型的中心聚落。而通過當時的功能區劃,能看出陶寺當時作為一個都城已經有了一定的眉目了。陶寺早期還有值得稱道的地方是大南溝,它原來是一條路,後來經過雨水沖刷變成了一條溝,這條路從早期的王族墓地一直往西北通向地壇方向,從宮城的前面通過。從功能來看,它相當于陶寺早期時候的一條紀念大道。

“陶寺中期的時候作為都城的聚落形态,有一個巨大的變化,這個變化從距今4100年開始到4000年完成,主要是南邊的早期下城廢棄了,而宮城繼續使用,宮城北牆和西牆曾維修或擴建了,形成了一個巨大的外城,這就形成了雙城制,這是中國後來曆代王朝的一個都城的主流的形态,即宮城和外宮城(有時候再加一個皇城),宮城就相當于後世的紫禁城,外圈城牆相當于北京城的外郭城。這一時期陶寺城址面積達到了280萬平方米,這還是最保守的估計。”

據此前資料,在發掘過程中,考古隊員發現了規模空前的城址、與之相比對的王墓、世界最早的觀象台、氣勢恢宏的宮殿、獨立的倉儲區、官方管理下的手工業區等。有許多專家學者提出,陶寺遺址就是帝堯都城所在,是最早的“中國”。根據發掘的成果來看,陶寺社會貧富分化懸殊,少數貴族大量聚斂财富,形成特權階層,走到了邦國時代的邊緣和方國時代 。

除陶寺類型的遺存外,遺址還包括廟底溝二期文化和少量的戰國、漢代及金、元時期的遺存。陶寺遺址的發現,對于探索中國古代文明的起源和堯舜時代的社會曆史具有重要意義。

陶寺遺址出土的銅齒輪形器。澎湃新聞資料照片

中國社會科學院考古研究所原所長王巍曾表示,一系列的考古證據連結清單明,陶寺遺址在年代、地理位置、陶寺遺址的内涵、規模和等級以及它所反映的文明程度等方面,都與堯都相當契合。在學術界,越來越多的學者認為,陶寺遺址很有可能就是堯的都城。

二裡頭夏都遺址博物館外景

據悉,此次考古成果精華展,以“巍巍如天”為展陳主題,分别從四個單元:表裡山河、煌煌都邑、禮制甫成、遺産傳承,全面展示了陶寺文化和帝堯文化,該展覽由中國社會科學院考古研究所、山西省文物局、臨汾市文化與旅遊局、洛陽市文物局主辦,臨汾市博物館、二裡頭夏都遺址博物館承辦。

展出現場

據山西晚報報道,第一單元“表裡山河”共分為兩部分,“考古陶寺”和“龍盤現世,将重點展示珍貴文物彩繪陶龍盤。據本次展覽的策展人趙騰宇介紹,作為整個展覽的開篇,第一單元從山西和臨汾地區的基本地理環境情況說起,以陶寺遺址出土的國寶級文物蟠龍紋陶盤為線索,引出了陶寺遺址在這裡誕生的背景原因和合理性。

第二單元“煌煌都邑”,将通過一個大型地圖沙盤來講述陶寺遺址中所發現的古代都城。陶寺遺址總面積約400萬平方米,其中僅城址面積就達280萬平方米,規模宏大,蔚為壯觀。本單元分别從陶寺城市規劃、宮室制度、墓葬、聚落分布等角度切入,力圖通俗的講好陶寺的城址故事。這個單元主要分為“都邑城址”“ 宮室制度”“ 王級大墓”“ 文化分布”四個部分。其中“王級大墓”是一個亮點,将通過大墓折射4000多年前的王權國家。

第三單元“禮制甫成”,是該展覽内容最為豐富的區域。在設計上,撷取了包括文字陶器、彩陶器、玉器、樂器、銅器、天文儀器、漆木器等不同類型的禮儀用器,通過對這些出土遺物的展陳和分析,反映陶寺文化時期禮制初興的文化面貌。

這個單元主要分為“文字初現”“器以載禮”“觀象授時”等部分,其中“文字初現”部分提到,在陶寺遺址中,考古學家發現了具有漢字雛形的文字,這對探明漢字起源具有極其重要的價值。“觀象授時”部分運用多媒體手段詳細介紹了陶寺觀象台。陶寺觀象台是迄今為止我國發現的最早的精密天文觀測遺迹,代表了陶寺時期科技發展的最高水準。

“禮制甫成”展廳

第四單元“遺産傳承”,主要分為“文獻堯史”“ 考古實證”“民俗傳說”“ 後世紀念”“考古人語”四個部分,多元度的将陶寺文化立體的呈現在觀衆面前。這個單元中,策展人廣泛搜集了大量臨汾地區與帝堯有關的材料,同時與陶寺遺址的考古發現互相比對。其目的在于從空間和時間上,證明了臨汾地區就是數千年前帝堯的都城和主要活動區域。此外,還收集呈現了一些山西以外省市地區與堯密切相關的文化遺産。

朱書文字扁壺 臨汾市博物館藏

蟠龍紋陶盤 M2001:74 臨汾市博物館藏

石磬 M3002:6 中國社會科學院考古研究所山西隊藏

銅蟾蜍 臨汾市博物館藏

土鼓M3032:1 臨汾市博物館藏

鼍鼓 M3015:15 臨汾市博物館藏

位于河南省洛陽偃師市翟鎮鎮的二裡頭夏都遺址博物館是國家“十三五”重大文化工程項目。陶寺與二裡頭,無論是在“中華文明探源工程”中,還是在“考古中國”之“夏文化”項目中,都是兩處具有支撐性質的重點遺址。

(本文文圖據臨汾市博物館、山西晚報·文博山西、澎湃新聞此前關于陶寺資料等綜合整理。)

責任編輯:李梅

校對:施鋆