西晉八王之亂過後,司馬睿在南方建立了東晉王朝。留給北方世家大族們的路有兩條:

第一,跟随司馬睿南渡。這麼做的有琅琊王氏、陳郡謝氏、颍川庾氏等家族。

第二,留在北方守住基業。這麼做的有清河崔氏、範陽盧氏、杜陵韋氏等家族。

這道選擇題,實在是很難選。關中大族,多數覺得北方還有機會光複,是以堅守在北方。畢竟自家的宗廟和各種不動産全都在北方,學區房也買好了,說走就走,哪來那麼大的勇氣呢?

再說了,琅琊王司馬睿跟關中大族的交流太少,南下以後能有較好的待遇嗎?這是個大問題。是以不少關中大族,都選擇留守在關中。杜陵韋氏便是其中之一。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="65">一、韋睿的曾祖韋華,是個萬花筒。</h1>

其中南梁名将韋睿便出生于杜陵韋氏,也就是西安的名門望族韋家。他的先祖韋賢是西漢漢宣帝時期的丞相,也是一位著名的大儒。

到了五胡十六國時期,由于杜陵韋氏沒有選擇南遷,是以他們不得不和其他大族一樣,出仕于五胡各國。

比如說給前秦打工的韋鐘,韋睿的曾祖韋華,便是韋鐘的兒子。前秦滅亡後,韋華沒地方去了,隻好開啟了萬花筒模式。

不得不說,韋華這個人絕對是八面玲珑。

首先,韋華早年是給前秦打工的,結果前秦在淝水之戰中,被東晉打崩了,他就順路投降了東晉。

其次,韋華在東晉呆了一段時間,由于小日子過得不順心,畢竟南渡時間太晚了,受到了其他士族的排擠。是以韋華又帶着襄陽的數萬流民一起投靠了後秦的姚興。在後秦,韋華一路高升為中書令兼司徒。

再者,劉裕代表東晉北伐以後,一路殺入了長安,滅掉了後秦。韋華一看,形勢不對啊,索性就投降了劉裕。此後韋華便被任命為雍州别駕,輔佐劉裕的兒子劉義真鎮守關中。

結果,負責鎮守關中的那幫大臣内亂,劉義真倉皇逃離。胡夏的赫連勃勃看準時機果斷南下,攻占了長安,是以韋華搖身一變,又成了胡夏的官員。

就問你韋華是不是個萬花筒?前前後後出仕過前秦、東晉、後晉、劉宋、胡夏等政權,在亂世存活真是一個技術活。那麼作為萬花筒韋華的曾孫,韋睿又是怎樣的表現呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="64">二、韋睿是一個有大局觀的人。</h1>

韋睿的曾祖韋華八面玲珑,結果遭到全族的唾棄。是以韋睿的爺爺韋玄,吓得都不敢給胡夏打工,氣得赫連勃勃直接把韋玄給宰了。

胡夏被滅了以後,杜陵韋氏再次将南遷提上議程。由于南朝在劉宋王朝的帶領下,勢頭正猛,是以韋玄的倆兒子韋祖征和韋祖歸都選擇南下歸附劉宋王朝。其中韋祖歸便是韋睿的生父。

由于韋睿他們家是宗族的領袖,是以韋睿的伯父和父親到了南朝劉宋,便都得到了官職。尤其是他的伯父韋祖歸,多次出任南朝各種郡太守。

而韋祖歸又将韋睿視為己出,非常看重他的才能。是以韋睿在伯父的提攜下,早早就出仕劉宋。在劉宋和蕭齊兩朝,韋睿的升遷史相當普通,沒什麼太多戲劇性的東西。

不過從三件事,我們可以看得出,韋睿是個有大局觀的人。

第一件事:韋睿屬于那種衆人皆醉我獨醒的人。

當時南朝奢靡之風盛行,貪腐受賄基本成了一種潮流。當韋睿的表哥杜幼文擔任梁州刺史的時候,韋睿便跟着他前往做官。

梁州那地方有錢得很,是以來這裡的官員基本都會貪贓枉法。可韋睿卻是個例外,他從不做貪腐之事,以廉潔奉公為聞名天下。

第二件事:韋睿巧妙地躲過一劫。

雍州刺史袁抃覺得韋睿是個厲害的角色,便讓韋睿擔任了州主簿,相當于省長秘書。可是韋睿沒多久便發現袁抃有反抗宋明帝的意圖。

為了避禍,韋睿果斷放棄了在上司身邊工作的好機會,要求調往義成郡任職。正是因為這一人事調動,使得韋睿沒有摻和上袁抃的反叛活動,進而躲過一劫。

第三件事:韋睿再次外調避禍。

此後蕭齊取代了劉宋,韋睿也就順理成章跟着蕭道成幹了。在蕭齊這兒,韋睿一路做到了右軍将軍。

這個時候的韋睿年紀已經不小了,按道理順利退休問題不大。可到了蕭齊後期,韋睿趕上了朝廷的内亂,他知道繼續在朝中待着,隻會卷入内部争端,是以他主動申請成了上庸郡的太守。

從這3件事中,我們可以看得出,韋睿是個眼光十分獨到的人。他雖然起于微末,卻包藏宇宙之心,能夠一眼就看出天下局勢的變化。在沒有能力改變局勢的情況下,韋睿隻有選擇明哲保身。可以說,聰明人都會這麼幹。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="63">三、韋睿挑中了梁武帝蕭衍,為南梁立下了不世之功。</h1>

59歲那年,韋睿發現蕭齊已經危如累卵,四面八方到處都是反抗蕭寶卷的力量。建康城随時有被攻克的危險。

這個時候如果韋睿沒有吞并天下之志的話,就必須要找一個合适的靠山才行。韋睿觀察了一圈,覺得起兵的陳顯達、崔慧景都不成氣候。

不過他一眼就看出,雍州刺史蕭衍是能夠成就大事的人。是以在蕭衍上位起兵的時候,就主動聯系上了雍州刺史蕭衍,使得蕭衍信心大增,有了吞并天下之志。

由于韋睿在南梁建立的過程中立下大功,是以梁武帝将其封為廷尉、都梁子。此後又改任豫州刺史、曆陽郡太守、永昌縣子。如果就這麼混下去,年過六旬的韋睿坐等退休就可以了,那他的故事也就沒那麼精彩了。可不久之後的兩件大事,讓韋睿名垂青史。

第一件事,合肥之戰中,韋睿大展雄風。

擔任豫州刺史時,韋睿就曾擊退過北魏南下之兵。此後梁武帝打算北伐,便派遣臨川王蕭宏為帥,韋睿都督衆軍主導北伐。

北伐初期,梁道根攻打小岘城不克,便打算回去整裝再戰。韋睿發現城中有數百萬在城外列陣,斷定他們是城中最精銳的部隊,隻要迅速擊敗這支部隊,那拿下小岘城就不成問題了。結果果然如同韋睿所料,小岘城第二天就被攻克了。

不久之後,韋睿大軍來到合肥城下。右軍司馬胡景略已經打了很久,卻一點兒效果都沒有。韋睿來了以後,便在肥水上遊築堰,随後将戰艦開到合肥城下。

北魏連忙派遣5萬大軍前來支援,南梁軍中大亂,希望申請援兵。唯獨韋睿卻鎮定自若,覺得現在申請援兵太晚了,是以他帶兵主動出擊,竟然擊潰了北魏援軍。

結果這個檔口,肥水上的堤堰卻被北魏軍隊給破壞了,南梁軍隊再次瑟瑟發抖,打算撤軍。這個時候韋睿再次鎮定自若地穩住了大軍,順便保住了堤堰。

睿起鬥艦,高與合肥城等,四面臨之。魏人計窮,相與悲哭。睿攻具既成,堰水又滿,魏救兵無所用。魏守将杜元倫登城督戰,中弩死,城遂潰。俘獲萬餘級,牛馬萬數,絹滿十間屋,悉充軍賞。---《梁書》

穩住三軍以後,韋睿建造了與合肥城牆一樣高的鬥艦,等到肥水上漲,便猛攻合肥。北魏守城大軍都哭瞎了,沒見過這麼玩的。合肥就這麼被韋睿攻克了。

韋睿在合肥之戰中,能夠兩次穩定軍心,又能調節手下将領們之間的關系。在攻克合肥城後他還能将戰利品絲毫不取,全都賞賜給手下人,着實令人欽佩!

第二件事,鐘離之戰,韋睿名揚天下。

如果說合肥之戰,隻是韋睿小試牛刀的話,那麼鐘離之戰,就是韋睿名垂青史的重要戰役了。

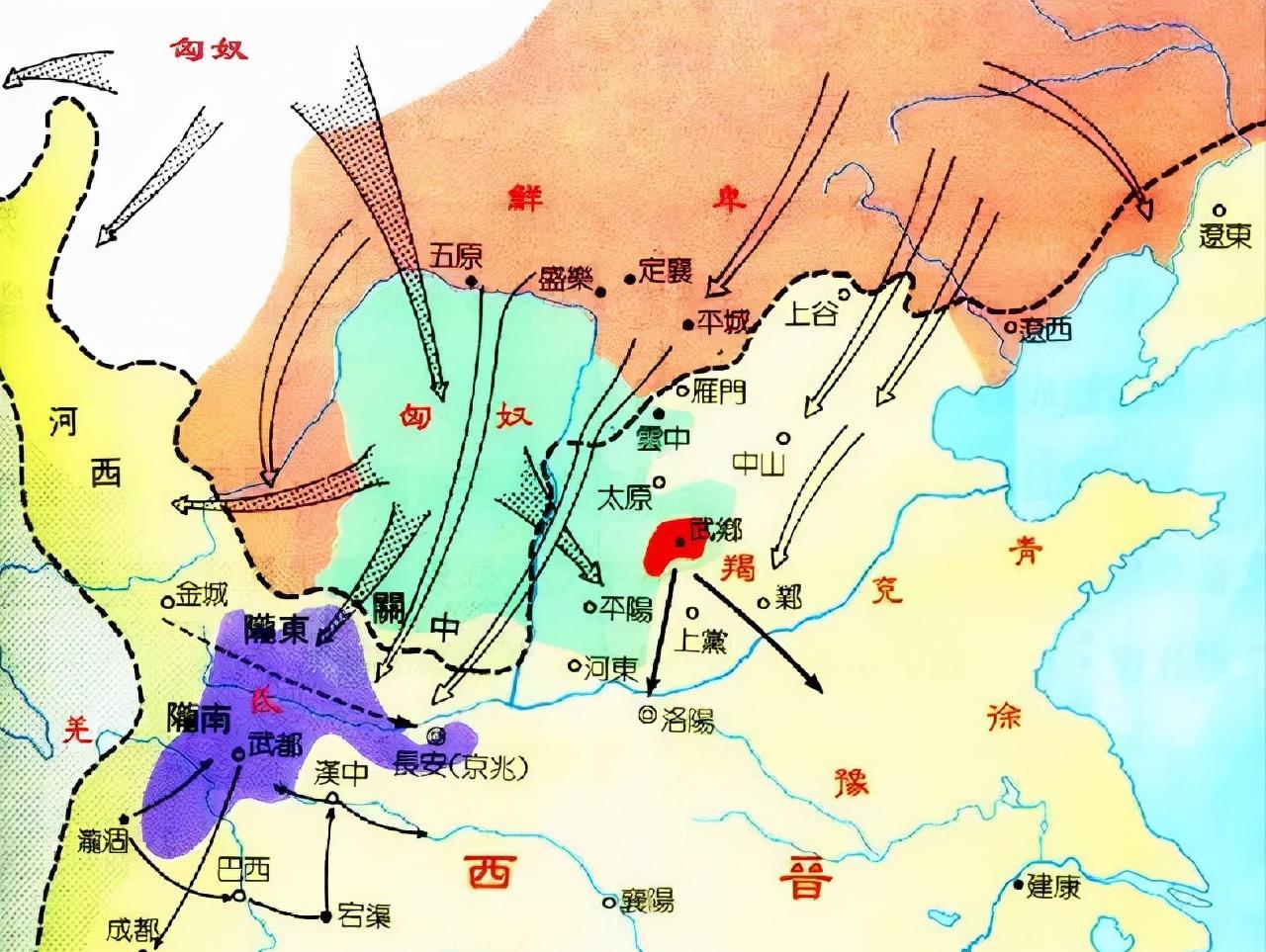

合肥之戰戰敗以後,北魏相當不爽,便派遣了中山王元英、平東将軍楊大眼、鎮東将軍蕭寶夤兵分三路,共同圍攻鐘離城。北魏大軍聲勢浩大,号稱有百萬之衆,實則至少也有40萬左右。

而鐘離城之内,隻有北徐州刺史昌義之的3000守軍。在這千鈞一發的時刻,梁武帝果斷派遣曹景宗帶領20萬大軍前去救援。可惜這貨不給力,打算獨自搶功,結果遭遇暴風,導緻南梁軍隊死傷慘重。

這個時候韋睿再次被委以重任,從合肥出發,前往前線支援。韋睿僅僅花了10天時間就趕到前線,和曹景宗合兵一處。此後曆史的名場面來了:

首先,馮道根一夜之間,就在北魏大營附近建造了一座營壘。而韋睿也派人連夜挖掘戰壕,布置路障,吓得魏軍大驚失色。

其次,北魏名将楊大眼不服氣,帶着1萬多騎兵前來挑戰,誰也擋不住他。韋睿分析情況以後,将戰車連接配接起來,等到楊大眼的軍隊來了以後,韋睿便用戰車将其團團圍住,随後讓士兵們掏出強弩齊射而出,魏軍是以大敗,死傷慘重,就連楊大眼本人都被射了一箭。

再者,元英得知楊大眼吃了虧,對韋睿就更不服氣了。二話不說帶兵來戰,而韋睿則跟個諸葛亮似的,坐在個小車上,從容指揮作戰,多次擊敗元英的隊伍。

最終,韋睿幹起了老本行,建造大船趁着淮水暴漲之際,猛攻邵陽洲上的魏軍。此後又用火攻,燒毀了魏軍的重要通道:兩座浮橋。

睿結車為陳,大眼聚騎圍之,睿以強弩二千一時俱發,洞甲穿中,殺傷甚衆。矢貫大眼右臂,大眼退走。明旦,英自帥衆來戰,睿乘素木輿,執白角如意以麾軍,一日數合,英乃退。魏師複夜來攻城,飛矢雨集,睿子黯請下城以避箭,睿不許;軍中驚睿于城上厲聲呵之,乃定。---《資治通鑒》

南梁大軍是以士氣大振,而北魏大軍則慌不擇路了。在韋睿的果敢指揮下,南梁大軍痛擊北魏,溺亡、被斬的魏軍多達20多萬,被俘虜的還有5萬多人。戰利品那就更是不計其數了。自此韋老虎的威名,傳遍整個北魏。這一年,韋睿65歲,因功被梁武帝封為永昌縣侯。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="55">總結:韋睿的戰績,奠定了南朝接近半個世紀的穩定。</h1>

可以說,鐘離之戰,使得内憂外患的南梁,終于挺直了脊梁骨。過去宋文帝劉義隆北伐的時候,被北魏拓跋焘打得丢盔棄甲,倉皇北顧,差點亡國。此後南朝對北朝的戰争,基本沒什麼勝利的案例。

這次韋睿打赢的鐘離之戰,可算是為南朝出了一口惡氣。梁武帝也是以有了底氣,穩坐江山48年,為南方帶來了難得的和平時期。

至于北魏,也因為鐘離之戰的戰敗,導緻内部沖突更加尖銳。加上漢化改革帶來的風險,最終導緻北魏開始走下坡路。

參考資料:《梁書》、《資治通鑒》