麈尾之教誨,化雨之春風:與許倬雲老師求學篇

文 / 楊紅育 孫岩

上個世紀的九十年代中期,我們從北京大學考古系畢業後,先後于1994和1995年來到美國匹茲堡大學,有幸師從林嘉琳教授(Professor Katheryn M. Linduff) 攻讀博士學位。

林教授當時在藝術和建築史系以及人類學系兩系帶研究所學生。我們一人就讀于人類學系,一人就讀于藝術與建築史系。當時我們大學剛剛畢業,躊躇滿志,對未來在美國的學習充滿了期望。同時我們也意識到自己專業知識有限,對藝術史和富有美國特色的人類考古學知之甚少,對如何選題、做研究、寫文章則更是一頭霧水。林嘉琳和許倬雲兩位老師正是引領我們進入古代中國研究的領路人。

初次聽說許老師是從當時在匹茲堡大學訪學的喬曉勤老師那裏。我們剛到美國時,喬老師在生活上對我們關照很多。記得和喬老師聊天,他告訴我們曆史系的許先生從事中國古代史研究多年,著作甚豐,在中美學界名望頗高,學期開始後林老師定會讓我們去拜訪他,而且許先生未來也會是我們博士學位的指導老師之一。

後來我們才知道許老師和林嘉琳老師不僅僅是同僚,也是很好的朋友。許老師年長林老師,林老師敬重許老師的學問和爲人,他們之間的友誼長達幾十年, 共同培養了一批學生。

我們來美之前未聽說過許老師,更沒有讀過先生的著作,當時很是期待見到他。記得和許老師第一次見面是秋季開學後的第一個星期,在老師Forbes Quadrangle (現在叫Posvar Hall) 的辦公室。我(楊紅育)在人類學系就讀。人類學系和曆史系是鄰居,兩系辦公室隻一門之隔。從人類學系出來,正對面就是曆史系的大門。第一次見許先生,多少有些敬畏,具體說些什麽記不起來了,主要是自我介紹和談了一下以後學習的方向。老師很熱情,記得當時我們是用漢語交流的,覺得很親切。

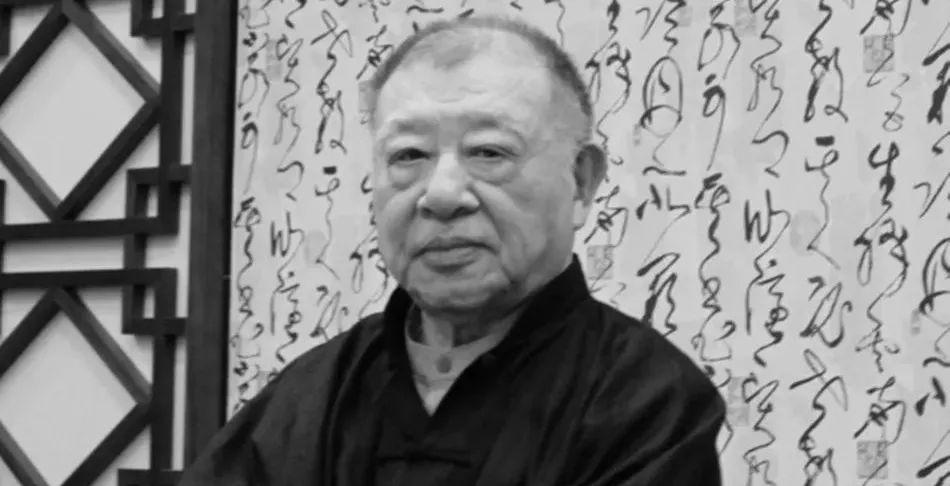

許倬雲先生

我們一起上過許先生的第一門課是許先生專門給幾位研究所學生開的先秦曆史和社會的小班討論課(seminar)。班上是一起開始作研究所學生項目的幾位同學,有美國本土的學生,也有像我們一樣從大陸和台灣來美留學的學生。課上有關曆史學發展進程的討論我們記憶猶新。

討論中,老師給我們介紹了法國年鑒學派的觀點,我們第一次聽到了 “longue duree”這個詞。課後老師還把他收藏的年鑒學派的代表學者Fernand Braudel 的On History 的書送給我們讀。這本書的英文版是1980年出版的,書中收入了Braudel的多篇論文。書中的這些文章讓我們不僅了解到了年鑒學派的大史觀,也讓我們認識到史學與其他社會科學的緊密關系。

老師考慮到我們就讀專業的人類學和藝術史的方向,特意爲我們選了這本書,回想起來這應是老師對我們的曆史理論架構的啓蒙訓練。

我(孫岩)在藝術史碩士班就讀期間,和老師上的另一門課是先秦文獻選讀。這門課記得是在研究所學生二年級上的,是Independent Study,也就是和教授一對一的課,課上隻有我和另外一位同學。老師給我們選讀的文獻也與我們的研究課題關系密切。我碩士論文的研究課題是西周的燕國。當時燕國都城琉璃河的發掘材料剛剛出版不久。我印象最深的是老師給我們解讀儀禮中的《士喪禮》篇時,啓發我們結合文獻,從考古學的角度和物質遺存去考察葬禮祭祀的過程。

在閱讀《禮記》的《禮器》篇時,許老師則啓發我們思考禮器的使用與男女在周代祭祀過程中所扮演的角色問題。這些跨學科的研究角度,對當時的我來講,還隻是一知半解的感性認識,而在博士畢業後的研究中,我才深深地感受到跨學科研究的重要性,自己也注重在文獻提供的大的曆史背景下釋讀考古出土的物質遺存。

有關先秦女性,身份認同和權力的問題在後來的研究中我也多有涉及。老師當時的點撥,可以說讓我受益匪淺。這種不拘泥于一個學科的方法和理論的角度,正是我們對古代中國認識的一條蹊徑,它讓我深切地體會到“他山之石,可以攻玉”的道理。

美國匹茲堡大學

1998年,老師從匹茲堡大學曆史系榮休,但對我們這些在校學生的指導如故。我們在匹茲堡大學就讀的六年裏,到老師在Forbes大道家中多次請教。有時我們兩人,有時和同學一起去。逢年過節的時候,許師母(孫曼麗)常常會留我們一起聚餐慶祝。師母對同學們很是照顧。除了關心我們的生活,也支援我們到家裏和老師問功課。有時師母也會加入我們的討論,增添了不少輕松愉快的氣氛。

老師知識淵博,我們在和他的談話中學到很多。他總能把複雜的理論以簡明扼要的語言講給我們聽。他反對畫地爲牢的學科界限,引導鼓勵我們做學問不拘泥于一種思維方式,一種研究方法。我們從90年代中期求學美國到現在的二十多年間,一直和老師有郵件和電話的往來。老師在98年榮休後,在杜克大學,南京大學和香港中文大學都做過訪問學者,不管老師和師母遠在哪裏,我們發郵件問問題,老師都會給我們及時解惑。

最讓我們感動的是,2020年疫情期間,我電話告訴老師我的《西周北疆》的英文專著即將出版,他高興地和我通了將近一個小時的電話,和我交換了對古代中國北方考古學文化的看法。要知道老師當時已是90歲的高齡,他對學術的執著和熱請爲我們這些後輩學者樹立了典範。

多年來老師和我們討論的話題廣泛,遠在我們主修的三代考古之外,可以說是古今中外,包羅萬象。有兩河流域、希臘、羅馬和古代中國的比較;有何爲華夏,何爲中國和中國未來的討論;有全球化的興起和美國當今社會的動蕩、變遷;從儒家、道家、談到基督教和伊斯蘭教。

我們向老師問美國的選舉,問中國的崛起,問世界的未來。老師對這些問題的看法和分析,點點滴滴,彙而成溪;支言片語,綴而成章。老師出版了多部專著,以一個史學家敏銳的洞察力和寬廣的胸懷,講述了古代和當今中國與世界的“萬古江河”。

老師有時也給我們講他幼年在大陸經曆過的抗戰時期,和年輕時在台灣大學與李濟之,沈剛伯,董作賓,李宗侗,淩純生等多位先生的師生情誼。記得一次茶餘飯後,閑聊之時,老師和我們幾個同學談到抗戰時期逃難的經曆,當提到親眼目睹抗戰將士開往前線,有去無回的情景時,他潸然淚下。當時在座的每位同學無不動容,也深感今日中國繁榮之不易。

老師思想活躍,思維靈活,和他談學問也好,聊天也罷,都是一種精神享受。多年和老師的“閑談”豐富了我們的知識,提高了我們的思考能力。

許倬雲先生在匹茲堡家中

老師可以說是史學界中的“雜家”。他曾經調侃地說,學界同仁說他“不務正業”。傳統的史學家多專注于一個時期,一個地域,或一個曆史問題。熟悉老師著作的讀者會看到這些著作涵蓋了從曆史的角度去看一系列的問題,包括民族文化,政治經濟,組織管理,文化的時空格局等。老師的著作既能微觀漢代農業和西周曆史,也能宏觀華夏中國,我者他者,西方文明與今日美國。

老師之是以能成爲雜家,是因爲他學貫中西,知識淵博。他強調學科的融彙貫通,強調由古及今,強調從中國看世界,也從世界看中國。他把嚴謹精深的學術觀點,即能闡釋得舉重若輕,又能敘述到深入淺出。老師是“象牙塔”外的學者。他的聽衆和讀者遍布學術圈內外。他的著作演講是面向每一位願意聽讀,願意思考的人,而不僅是像我們這樣的專業研究人員。他能爲南大曆史學系的學人說文化曆程,也能爲北大光華管理學院的學子講管理經營。他給我們在匹茲堡大學讀書的學生們授課的同時,也樂意參加當地華人的社區活動,談史論今。

細心的讀者一定會發現,老師的書、文是非常易讀耐看的。包括《西周史》這樣的專著,寫作的一個目的就是“爲一般讀者提供稍爲通論的讀物”。老師之是以這樣做,是因爲他認識到了知識的生命不僅在于著述,也在于傳播。他孜孜不倦,誨人不厭,謙虛地講,旨在爲前人小結,爲後人引路。老師多年不懈的努力正是這種意願的寫照。

我們的訓練和研究是中國考古學,研究的課題也重在解讀物質文化。和老師多年的學習交流中,我們感觸很深的是老師對考古學的關注和支援。

他常常和我們談到蘇秉琦先生的區系類型的觀念。他欽佩蘇老先生的見解,對童恩正先生提出的“半月形地帶”的觀點也情有獨鍾。在他和林嘉琳老師安排下,童恩正先生曾來匹茲堡大學訪問交流。在我們在校的六、七年間(1994-2000),兩位老師曾邀請多位大陸考古學者來匹茲堡大學訪學,我們印象較深的是林沄和郭大順兩位先生。

林先生嚴謹睿智,郭先生風趣幽默。老師和大陸考古學家張忠培先生有著深厚的友誼。1995至1996年間,張先生和師母在匹茲堡大學訪學。張先生回國後和老師先後于1997年在香港,1999年在西陵,2003年在台北,聯合舉辦了三屆考古研討會,每次會議有不同的討論議題。這三次會議時跨六年,彙集兩岸三地老、中、青三代考古,曆史和藝術史方面的多位學者。我們有幸參加了1997香港和2003台北的會議,深刻感受到會上濃厚的學術氛圍,和學者們暢所欲言的交流。

每次會後,老師和張先生都把論文結集出版,把各位學者最新的研究成果介紹給學界。1997年香港會議後,老師還促成了由林嘉琳教授、張忠培先生領隊的中美聯合赤峰田野考古項目,探究古代中國北方早期文明和文化的起源。這一長達10年的合作項目爲匹茲堡和吉林大學的培養了多位考古人材,也極大地促進了中美兩方在考古學研究方法上的交流。考古調查的豐富材料,也激發了對中國和世界其它地區複雜社會的形成模式的比較研究。

老師很早就認識到考古材料的學術價值。在他的研究中,考古材料不是襯托文獻這朵紅花的綠葉,而是舉足輕重的證據。這一點在《西周史》一書中有明顯的反映。

許倬雲:《西周史》,生活·讀書·新知三聯書店,2018

《西周史》一書不同于傳統史學家以文獻著史的傳統,更不同于考古學家的以考古發現爲主體的物質文化研究。老師書中以史學問題爲架構,以文獻、考古、金文三項資料爲證據,對史學研究和考古資料的自然融合,確實耐人尋味。

此書自1984年初版以來,不僅再版,還增訂多次,台灣和繁體版並行。不難發現,新發現的考古資料是老師每次增補的重心。老師對考古材料寄予厚望。他認爲豐富的考古資料向研究者提出了挑戰。我們要從考古材料中歸納現象,尋求解釋;不僅要研究中國文化,而且要突破限制,探討人類文化的異同;不僅研究文化文明,而應揭示人類與環境,文化與生態的關系。老師對考古資料的如此重視和重用,在曆史學家中並不常見。

我(孫岩)的研究方向是商周時期中原王朝的北方。在對我多年的指導中,老師時常提醒我關注長城沿線的地方文化,這讓我認識到中原與北方接觸地帶的邊疆是我們認識青銅時代中原王朝形成的關鍵。

老師強調文化的多元性,認同的多樣性,強調文化和生態環境的互動關系。這些思想都很大地影響了我自己這些年對西周考古材料的研究。老師史學家的大架構、大視野的思考方式,可謂高屋建瓴,對我的研究啓發很大。在西周北疆的研究中,它讓我能夠從細膩的器物和物質遺存的分析中抽離出來,在更高的層次上握住每個地區大的曆史發展趨勢和文化進程。

過去多年,我們每次回匹茲堡的時候,都會去看望老師和師母,重溫當年在校與老師探討學問的感覺。時光荏苒,我們對老師和師母的感情依然純厚,老師和師母對我們和其他同學們熱情依舊。學術之外,我們看到的、感受到的依然是一位心系世界,思無界、思不止的長者。

2021年10月12日

Urbana, Maryland

責任編輯|趙欣

頭條整理|何喬茜