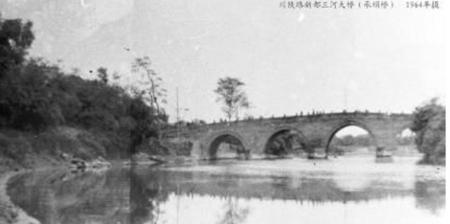

三河場承順橋(新都區地志辦供圖1984年攝)

三河場老房子

近15年裡,新都三河經曆了幾次地名更替:從多年沿用的“三河鄉”,到2002 年 的“三河鎮“,再到2004年的“三河街道”。

三河當然還是那個三河。

但三河已經不是我記憶中的三河。完全不是。

成都北大門,兵家必争地

北宋時候,三河這塊地方是“沱江鎮”(《元豐九域志》),但不知何時興、何時廢。按照當時“鎮”的定義,沱江鎮必定是一塊繁華的地方,特别是域内毗河貫穿,支流衆多,水運條件得天獨厚。

“三河場”又是什麼時候得名的?天曉得。我們隻知道因南場口外的馬鞍河正流與馬家碾河、唐家堰河三流合一,是以場鎮得名“三河”。

清代《成都府志》最早提到“三河場”。根據該書《李世傑北門修路記》一文的記載,因明末清初戰亂,成都的道路年久失修,已不能滿足工商業發展和群眾生活的需要。乾隆年間曾兩度出任四川總督的李世傑(1716—1794年)倡導修建道路,率僚屬捐出俸祿作為修路經費, 開采附近山石鋪砌路面,後來他轉任江南總督後,後任也“繼續鋪砌至三河場”。

民國初年,成都外北設立有天成鄉,三河場歸其管轄。我印象當中,天回鎮有個大型農家樂叫“天成苑”,原來名稱來源于此。

民國10年(1921年),天成鄉分為天回、三河兩鄉——天回據說和唐玄宗李隆基有莫大的關系。唐玄宗因避“安史之亂”,由長安來南京(成都在唐時又稱南京),已經望見成都城阙,傳來了平叛勝利的消息,李隆基立馬掉頭還都。

“天子由此回銮”,是以得“天回”之名,更因李劼人1935年寫的長篇小說《死水微瀾》名聲大震。

直到1952年,三河都屬于成都縣的地界。1952年,成都縣撤銷,三河鄉才劃歸新都縣。

三河因其特殊的位置,自古就是成都北大門的重要關隘,特别是毗河之上的毗橋,更是兵家必争之地。

西晉末年,李特率領的流民起義軍多次在毗橋擊敗益州刺史羅尚麾下軍隊。

晚唐時期,南诏攻入巴蜀,圍逼成都,和唐軍在毗橋展開數次激烈交鋒。唐軍三敗南诏軍隊,一解“成都之圍”。

1933年,劉文輝發動“毗河之戰”和鄧錫侯争奪地盤,三河場是雙方戰鬥的重要區域,毗橋也被毀去幾個孔洞。

透過曆史,我們依稀還能看見——

1235年,蒙古鐵騎的馬蹄聲,從這裡呼嘯而過直奔成都府城。破城後,蒙軍屠殺140萬人,為成都史上極慘烈的一幕。

1637年,李自成大軍一把大火焚燒新都後,蜂擁踏過毗橋,進駐城北昭覺寺,兵臨成都城下。

……

馬鞍河上的承順橋

三河還有一座十分重要的橋——承順橋,位于三河場老街馬鞍河上。

承順橋,據說是清代商人劉守謙在母親的支援下捐資修建的。修好後,他取“承官命、順母意”之意,命名為“承順橋”。

新都姜糖就誕生在三河,據說創于清代鹹豐四年(1854年),已有兩百多年的曆史,民國時期三河有十多家姜糖作坊,其中最有名的是“馬貴興姜糖”。我對承順橋最大的印象,是橋北一棟木閣樓,有一家“馬貴興姜糖”,招牌很顯眼。但它很早以前就關門歇業了,隻剩下大大的招牌和木閣樓一起慢慢破敗。大概10年前,聽說一輛大貨車下橋時失控,沖進了木閣樓,把房子撞跨掉了。後來也沒修複,直到這裡建酒店用品市場時被拆。

衆多人類活動的痕迹

在曆史的長河中,三河留下了衆多人類活動的痕迹,崖墓就是其中的代表。

三河地勢是一半平原、一半丘陵,丘陵區域有繁陽山、馬家山、天回山。1979年,人們在馬家山破山取土時發現漢代崖墓,後來考古工作者陸續挖掘出15座崖墓。

出土文物中陶俑、畫像磚很多,其中尤以一個東漢說唱俑最為出衆,代表了當時雕塑藝術的最高水準——現在,東漢說唱俑已經成為新都曆史文化的标志之一。

小時候,經常看見丘陵山面向平原的半腰上有許多山洞,人們都稱之為“蠻洞”或“蠻子洞”。鑽進去看,發現有的洞裡面還有石桌、石凳等。現在看來,所謂“蠻洞”或“蠻子洞”,其實就是被盜挖了的“崖墓”。在戰亂年代,這裡往往成為人們的庇護之所。

至今生活着唐代皇族的後裔

在三河綿延起伏的丘陵區域,至今還生活着唐代皇族的後裔。

三河是客家人聚居之地。在繁陽、山秀、碑石堰、五龍等村居住的李姓客家人,就是唐昭宗的後裔,有《李氏族譜》為據。

公元902年,節度使朱溫挾持唐昭宗遷都洛陽。三皇子李奇乘養病之機遁逃,先是藏匿于浙江紹興宜興縣以種瓜為業,世代繁衍;到南宋末,其十四代孫李敏又遷至廣東循州長樂縣;清朝康熙中期,李敏的十二世孫榮生等兄弟又移居四川,定居于三河繁陽山一帶。入川至今,李氏後裔已傳七至十一代孫。

二江沱應該是三河一個特别的地方,因毗河拐彎形成一個大回水沱,成為繁華的碼頭。清代道光年間,二江沱碼頭已經是連通重慶、内江水上貨運的主要碼頭,号稱有“千豬百羊萬擔米”的貨運吞吐量。

民國時期,前清秀才韓石君為斑竹園重修的三益橋題寫的一副楹聯就曾提到“二江沱”:“上遊即是龍橋,看春水桃花,紅漲争流三邑界;下彙應無駭浪,聽秋風蘆葉,碧帆飛渡二江沱。”

随着陸地交通的興盛,二江沱“碧帆飛渡”的場景逐漸消失。

傳統農業已經基本消失

在三河,已不大容易找到過去的痕迹,就連有些地名也如此:長橋村、龍門村合并成了“長龍社群”,二江村、大東村合并成了“江陵社群”……

原來三河的五龍、松柏(二台子)、碑石堰、山秀、繁陽、回龍等村屬于丘陵地形。要知道,相對于成都平原來說,丘陵的自然條件是相當差的:土壤貧瘠,透氣性差,嚴重缺水,不能種植水稻,而且土壤黏性很強,遇水則膠滑,幹燥則堅硬如鐵,交通十分不便。

有俗話說“黃泥巴路長又彎,雨天如膠腿累斷,晴天像刀鞋磨爛。”是以,丘陵區的農戶生活是比較艱難的,姑娘都希望嫁到平壩人家去。

現在不一樣了。自從2005年蜀龍大道通車後,丘陵區的交通條件得到了根本的改善。幾個著名房産項目在這裡開建,貧瘠的丘陵矗立起高檔住宅,成為人居的寶地。當地人的生活早已今非昔比。

掃眼三河區域,傳統的農業已經基本消失,20年間,城市化浪潮很快把三河席卷。

早年三河場隻有一條正街,現在老房子完全消失了,唯有街道大緻的格局還保留着。占據了半邊老街的“錦門”,自稱“南絲綢之路起點景區”,嶄新的建築,傳統的樣式,卻找不到一丁點當年老三河的影子。 王亮