魚龍是特化程度最高的海栖爬行動物。它的特征:食魚,體形似魚(它們是呼吸空氣的爬行動物)。事實上,它們的體形确實與鲭魚和鮪魚類似,而極度流體學外形的體形使得這些現存魚類的遊動速度能達到每小時40千米。

與同輩蛇頸龍不同的是,魚龍并不依靠似槳的鳍狀肢遊動,而是發育出了一根魚形尾巴且依靠尾巴橫向運動提供推進力,這與現代鲨魚和鮪魚的尾巴功能相似。魚龍很适應海栖環境,無需再像海龜和蛇頸龍一樣上岸産蛋,而是在海中直接分娩幼仔。最受人矚目的魚龍化石記錄了成年雌性魚龍正在分娩幼仔的過程,這一過程被永遠地儲存了下來。

魚龍目與現代海豚生活在相似的環境裡,它們種類繁多,而且存活了1億年之久。這些海栖生物馳騁于三疊紀早期的海洋之中,在侏羅紀時種類達到了巅峰,之後便一直衰落,直到白垩紀中期全部滅絕。它們的滅絕可能與進階鲨魚的出現有關,後者此時已經演化出了現代形态,也是晚中生代海洋中的主要食肉動物。

魚龍的起源尚不可知,唯一能确定的是它們來自某個陸生爬行動物類群,而的不是某個已知的海栖爬行動物。

名稱:魚龍( 海栖爬行動物)

年代:侏羅紀早期至白垩紀早期

地點:歐洲(英格蘭和德國)、格陵蘭島和北美洲(加拿大艾爾伯塔省)

大小:最長2米

魚龍是人們最熟悉的史前動物之,其化石形象地儲存在德國南部侯茲馬登頁岩附近。這些岩石在侏羅紀早期沉積在淺水區,人們在這些岩石中發現了上百具完整的魚龍骨骼,其中一些骨頭仍然互相連接配接着。在幾具成年魚龍體内發現了幼仔的小骨,再加上某些标本裡儲存着幼仔從成年魚龍體内分娩的情形(尾巴先出,與現代鲸魚類似),充分說明這些海栖動物能在海洋中直接分娩幼仔。

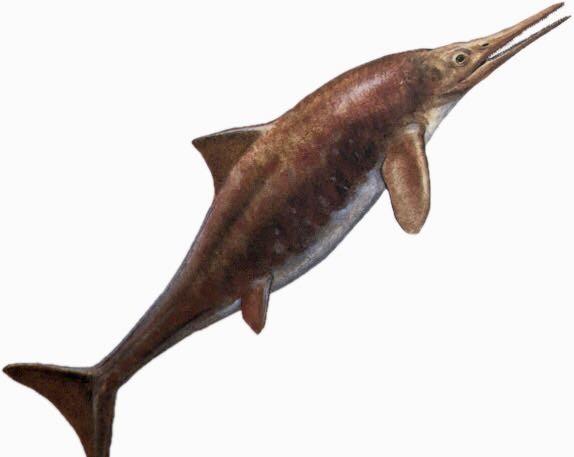

許多标本周圍沉積着薄薄的一層炭,清晰地顯示出骨頭上血肉尚存時的軀體形狀。從這些化石可以看出魚龍的身體結構:背部高聳的背鳍;半月形的尾鳍(尾側鳍),脊椎骨向下彎曲形成的下葉;将四肢細長的趾頭包圍起來的水翼形短扁跗節;一對前肢長于後肢。

魚龍的鼻孔位于吻部後端,近眼睛,是以它需要伸出水面呼吸。魚龍耳骨較大,可能将感覺到的水的波動傳給内耳以确定獵物的方向,但魚龍定位獵物的主要器官是眼睛,它的眼睛很大而且非常敏感。

岩石中還儲存了這些海栖爬行動物的糞便,即糞化石,它表明魚龍以魚類為食,同時捕食少量頭足類動物。魚龍的色素細胞化石也被儲存下來,對其分析後發現魚龍光滑的厚皮是紅棕色的。