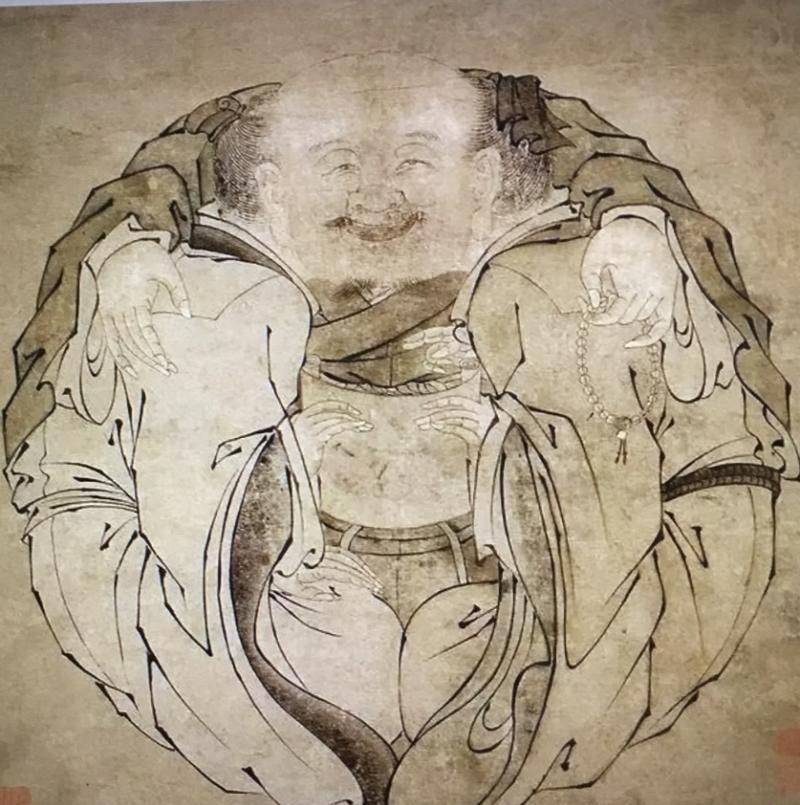

《一團和氣圖》上滿臉笑容的大胖子,細看卻是由左中右儒釋道三人組成(左圖),如塗黑中間者即可清楚看見左右二人(右上圖)。立軸全圖上部正中有明憲宗花押印,及《禦制一團和氣圖贊》書法(右下圖)。

所謂和諧共處,并非融合為一,而是不同個體的共處,互相包容的精神與實踐。

北京故宮博物院,藏有一件獨一無二的“奇畫”。

乍一看,畫面上是一位笑眯眯的大胖子,體态渾圓,眯眼嬉笑,宛如民間熟悉的大胖彌勒佛像,喜氣洋洋,一團和氣。

而畫題正是《一團和氣圖》,記錄中的作者更是明朝第九代皇帝,明憲宗朱見深(1448-1487),年号成化,大名鼎鼎的明成化鬥彩雞缸杯,就是其禦制宮廷瓷器。

畫為立軸,設色紙本,48x36公分。畫面上方正中是明憲宗的禦筆花押印,詩堂則裱有書法《禦制一團和氣圖贊》,畫上有“乾隆五玺”钤印,說明為清宮舊藏。

奇畫之“奇”,就在畫上看似一人,仔細一看,卻會發現那是三個人相擁相抱在一起!

居中是一位手拈念珠的和尚,手搭左右兩人肩上,左為一着道冠的老者,右為一戴方巾的儒士,各執經卷一端,團膝相接,三人合抱,相視大笑,整個畫面一片喜氣。

再細看,那一張渾圓的面孔,竟是由三張面孔所組成,三個人臉的五官互相借用,合成為一張臉!

作品的構思及造型之奇妙,令人叫絕。在中國曆代各類畫作之中,前所未見,可謂“絕品”。

這種畫法,即所謂“錯覺藝術”,巧妙利用輪廓的線條,制造視線錯覺,形成人中有人、你中有我、我中有你,令人驚喜的趣味效果。

明憲宗親自寫的《圖贊》,清楚說明此畫的含義。

他先引著名的“虎溪三笑”典故,講述東晉高僧慧遠居廬山多年,送客從不過虎溪。一日送别來訪的隐士陶淵明與道士陸修靜,三人一路交談投機,不覺竟過了虎溪,相視大笑,傳為佳話。依此則圖中的釋道儒,也就可以解釋為是他們三人。

其次則借此抒發自己的感想,以圖中三人可以為一,“忘彼此之是非,藹一團之和氣。……以此同僚事必成,以此建功功必備”,告喻臣民應和氣共處,期望全國朝野安定,具有鮮明的政教意味。

《圖贊》是書于“成化元年六月初一日”,即1465年,這年他19歲,為登基當皇帝後一年半。

當時,因其父叔皇權之争引發的複雜政治鬥争,剛告一段落,年輕的新皇帝,自然期望全國朝野能夠一團和氣、安定團結了。

可見這幅畫和明憲宗的親筆“禦書”,是有其特别的時代背景。

據記載,明憲宗擅長繪畫,長于畫人物、花鳥、神像,目前傳世畫作有6幅,即北京故宮博物院藏《一團和氣圖》及《歲朝佳兆圖》軸,吉林省博物館藏《樹石雙禽》圖,中國國家博物館藏《元宵喜樂圖》及台北故宮博物院藏《達摩圖》與《冬至一陽圖》。

這些傳世畫作多繪于他30歲前後,顯示其筆墨具有南宋院體與明代浙派一些特點,線條勾描頓挫有力,這幅《一團和氣》筆法雖亦近似,但線條細勁流暢,筆力稍遜。

再比較其傳世畫作,多數有親筆題款及钤禦印,如《達摩》及《冬至一陽圖》均署“成化庚子禦筆戲寫”,《雙喜圖》識“成化庚子禦筆”及钤“大明太祖曾孫”印,《歲朝佳兆圖》則有禦題詩與“成化辛醜文華殿禦筆”及钤“廣運之寶”禦印等。

《一團和氣》圖上卻沒有禦筆題款及禦印,隻有其花押印(可代表鑒賞認可),裱于畫上部的禦制《圖贊》書法,也隻寫“世傳為三笑圖,此豈非一團和氣所自邪?試揮彩筆,題識其上”,及“披圖以觀,有概予志。聊援筆以寫懷,庶以譽俗而勵世”,即觀賞畫後,借題發揮才寫《圖贊》,完全不題此畫是自己“禦筆”之作。

據畫史所載及其傳世畫作,除此之外,再也未見他有如此“高度創意”之作及“錯覺”畫法, 故此畫未必是其創作,或是别有來處。

雖然明憲宗把畫中三人解釋為慧遠、陸修靜與陶淵明,但從三人的儒、釋、道身份,竟抱成一團的特殊構圖,原作所要表達的更可能是特殊的“三教合一”思想(暫不論析)。

就畫論畫,此畫構圖,确是空前未見,甚至畫面構成的意思,也難有相比之作。

在傳統文藝創作裡,或許隻有元朝管道升《我侬詞》的“我泥中有你,你泥中有我”,意思差堪近似,但那是指完全結合為一、彼此不分的狀态;而此畫則雖看似合而為一,其實各自獨立,有合有分,是一種和諧共處的狀态。

天地萬物,各有其性;山高水長,各具韻味。世界因為不同而精彩,但隻有存異求同,才能和平共處,達臻和諧狀态。

這幅中國畫史上唯一的“奇畫”,畫中深意,或許就是孔子所說的“君子和而不同”,是人間社會的理想境界,更是中國哲學基本理念的一種視覺展現吧。