王陽明,曾國潘有個共同的特點,看起來低調,憨憨的,誰都可以欺負,欺負他的人當時沒事,後來挂都不知道怎麼挂的。

王陽明一天到晚病怏怏的樣子,有次軍隊軍官組織射箭,讓王陽明上,連發數箭,直擊靶心,大家目瞪口呆,完事後,又恢複那個病怏怏的樣子。

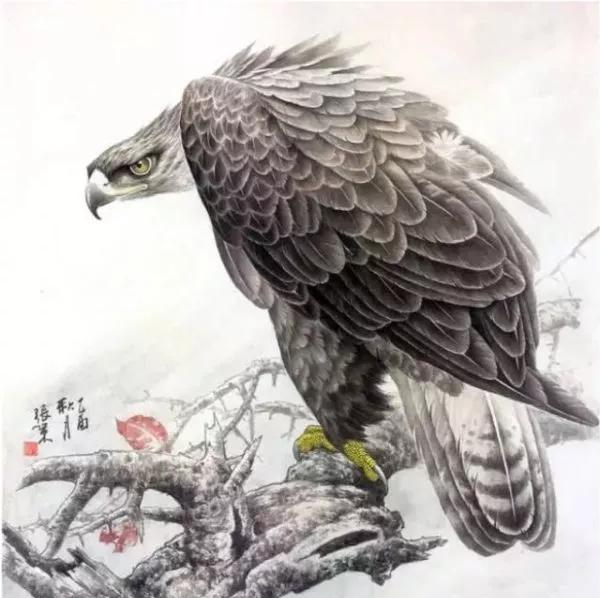

這便是:鷹立似眠,虎行似病,君子有大能而不逞

下過大雨後,會出現這樣兩類人:

一類是挑選昂首看天,那他看到的就是絢麗多姿的彩虹,萬裡的晴空;

一類是挑選垂頭看地,那他看到的就是泥濘不堪的路途,無限的失望。

王陽明是歸于前者。

王陽明二十八歲中進士,随後在京城當官,三十三歲時出任山東鄉試主考官,宦途順利。

但是在他三十五歲那年,人生的一場大雨,一場生死攸關的特大暴雨傾盆而下。

他由于出于義憤,上書皇帝言政,觸怒宦官劉瑾,被打四十廷杖,貶到貴州龍場驿站當驿丞。

驿站是古代為傳遞官府文書而樹立的中轉站,驿丞是驿站的小官,不入等第。

王陽明脫離京城後,劉瑾派了手下私自随從,想尋覓機遇加害。

王陽明在錢塘江邊抛下衣物,裝出投水自殺的假象,然後搭乘商船去舟山。

途中又遇上飓風,一日夜間被勁風刮到福建邊境。

上岸後跑了幾十裡的山路,夜晚去敲一座寺院的門,要求借宿,被一個和尚拒之門外。

他隻好找了一個無人處理的小廟,靠着香案睡覺。

半夜裡,遽然來了一隻山君,繞着走廊大聲吼叫,卻沒有進去。

第二天清晨,那和尚想他必定被山君吃了,卻發現王陽明安定熟睡,喊他才醒。

和尚吃驚地說:“你必定不是平常人,否則怎麼會沒事兒呢?”就請他進寺。

在寺裡,王陽明遇到了一個早年與他有一面之緣的道士。

道士為王陽明蔔了一卦,得“明夷”卦,告知他“正人利堅貞,晦可明”,意思是正人隻需據守自己的貞操,就能度過困難,黑暗終會以前,亮光終會到來。

王陽明抉擇先到南京探望父親,再到達貴州,脫離時在寺院牆壁上題了一首詩,

其間一句是“險夷原不滞胸中,何異浮雲過太空”,把所遭受的陰惡困難看成是天空中的浮雲。

正人居易以俟命

到了龍場驿站,困難重重,沒有居住的房子,人生地不熟,與當地居民的言語又不通,由于不服水土,不久随從們都病倒了……

王陽明生火燒飯,照料生病的随從,而且歌唱給他們解悶;開荒種田,與當地的居民交流交流,并将自己所知道的知識和技術傳授給他們……

在惡劣的環境下,王陽明不忘時常默坐,考慮自己苦苦尋找的聖賢之道,“假如聖人處在這種環境下,會怎麼做呢?”

總算在一天夜裡,他大徹大悟,“聖人之道,良知自足!”

一種振聾發聩的思維——王陽明“心學”就此誕生,這便是思維史上聞名的“龍場悟道”。

時間一久,當地居民與王陽明的聯系十分諧和,為他制作了“龍崗書院”,四周學子紛亂前來讨教……

這一切,為他日後得以迅速複出打下了健壯的根底。

王陽明在“大雨往後”,選擇了“昂首看天”,這種樸素的才智其實便是古人說的“正人居易以俟命”,在無法躲避的困境中,堅持安靜的心态,默默地努力,以适應不斷改動的局勢,等候機遇的到來。

“居易”是堅持一顆平常心,“俟命”肯定不是“死生有命,富貴在天”的消極心态,而是一種豁達安定的才智。

“昂首看天”的王陽明總算得以悟道,“獨善其身”之後,當然要“兼善天下”,他在龍崗書院賦詩雲:“寄語峰頭雙白鶴,野夫終不久龍場。”

他能感覺到,在日複一日地不懈努力中,自己心裡的力氣正逐漸強壯起來,龍場這個小地方是不能拘束住他的。

揭露不久之後,王陽明就告别了龍場,踏上了光輝而布滿傳奇的人生之路。

可見,“大雨往後,昂首看天”的才智,是一種隐忍等候的幹勁,是一種大丈夫能屈能伸的氣量,是一種拿得起、放得下的胸襟;

是在不得已的境遇中,經過反求自身,以心去參悟生命,進而使心理無比強壯,又慈善仁慈。

人到絕地是起色

人生沒有真正的絕望。

樹在秋天放下了落葉,心很疼,但是整個冬季,它讓心在安靜中積蓄力氣。春天一到,芳華仍然。

瀑布的壯麗是在沒有退路的時分構成的,繁星的璀璨是在黑夜到來後充滿的。

日子的路程不可能永遠是坦途,必然會遇到令人無法的困境,乃至是人生絕地。

絕地不僅僅是一場磨難,更是人生的一種覺悟和進步。

無常的日子将絕地橫亘在你的面前,也是把你置于人生起色的山崖!

是粉身碎骨仍是奇觀生還?是飛珠濺玉仍是化險為安?絕地之中的你處于什麼樣的心态,都将抉擇最後的結局。

是以,請你信賴,也請你愛惜“置身絕地”的起色,隻需直面困難,練習自己,才會出現新的才智,絕地也就轉為勝境。

大雨往後,不要垂頭看地,而是昂首看天,就會發現全新的天空。

當然,以上隻是我對王陽明心學中粗淺的認知罷了!

學一學王陽明,人生就能少走一段彎路

日本海軍大将東鄉平八郎,曾在授勳宴會上,講授自己的人生之道。

他拿出了自己的腰牌,示與衆人,上邊是7個大字:一生伏首拜陽明。

王陽明之是以能夠被稱作為聖人,便是因為他的心學影響了世界!

他的思想一出世,便形成了巨大的反響。