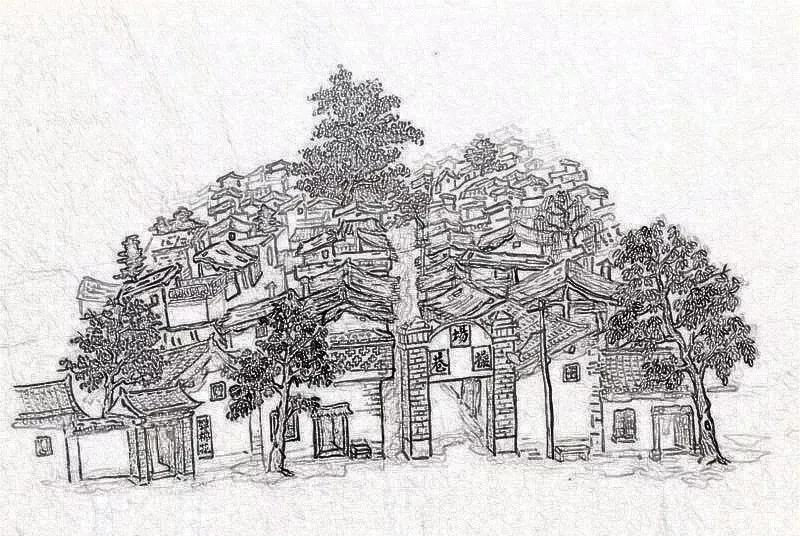

操場巷全景 圖/@王诏

上世紀八十年代初,改革開放之風勁吹古城,解放路上行人如織,一些先知先覺的溫州人紛紛在民生租櫃台經營服裝鞋帽,住房就近租在操場巷。操場巷人第一次經曆經商大潮的沖擊。

最初,幾個社辦機關退休,賦閑在家的老太看到解放路的人潮,試探着煮玉米去買,沒想到生意竟出奇的好。一毛錢買三四個生的,煮熟了賣一毛一個,利潤相當可觀。後來蒸蕃薯、煮玉米搭配起來,巷子裡但凡能動的老人、大小媳婦們紛紛效仿,用嬰兒車、竹推車、竹籃、三輪等形成賣玉米大軍,在家給孩子們做飯的青山嫂有些坐不住了,利用閑暇也悄悄地煮玉米、蒸蕃薯出去賣。

剛開始,礙于面子或不好意思,她蒯着籃子羞羞答答,看到熟人就把臉埋下來,鄰居們在民生門前賣,她就跑到四路五路口,總之就是要躲開熟人。雖然賣得慢,但每天都有進項,就這樣藏藏掖掖地賣了一年多,有了微薄的收入,讓她看到自己的價值和全家人生活的希望,從此她義無反顧地把全部精力投入到這項工作中,長達十餘年,是巷子裡堅持最久的唯一一人。

小小煎餅,安家立命 圖/@網絡

關于陳家,說來話長。陳青山,1939~2013,山東省單縣人,中專學曆,是操場巷為數不多的知識分子。其父母在民國初外出謀生,落腳河南洛陽。由于戰争、災荒、日寇侵占,加之1942年,中原大地“水、旱、蝗、湯(恩伯)”肆虐,餓殍遍野,哀鴻遍地……為了過活,陳家父母攜3歲兒逃難陝西。來到西安後在操場巷一碎巷邊角,用木椽、竹席裡外抹泥,麥草膳頂,弄了個拐角房子(三個豆腐塊)安下家來。

六十年代初,陳青山被招工進東大街一家布店做營業員,進入婚齡的他本想在西安這個大城市裡找到自己的意中人,但父母卻非要在老家給他找對象。父母之命,媒妁之言,恭敬不如從命!當他和老家同村小自己5歲的馮翠榮見面時,他的心為之一動:“原來老家也有漂亮的姑娘”,兩人遂結為夫妻。當時正值“大遣返”,一對新人領了證便開始兩地分居生活,妻子的戶口一直懸而未決,成為一家人的心病。

老家有地,城市有人,按說應該被人們所羨慕,可是從1970年大女兒呱呱落地,口糧便成了一家人生活最大的障礙,随後二女一兒紛至而來,給陳家人吃飯帶來一座座難以逾越的高山。不得已陳青山主動申請調往紡織城的西安市液壓元器件廠做勞工,為的是每月多四斤的口糧和四五元的工資。如今其年過半百的大女兒說起當年困境時說:“當時家裡糧食不夠吃,從上國小開始,每到放寒暑假期,我就回老家種地,不會幹也得幹,因為種出來的糧食可以補貼家裡。”

這個煎餅攤比青山嫂當年的地攤進階多了 圖/@網絡

一家人艱難地來到八十年代。适逢改革開放,戶籍政策逐漸落實,青山嫂和四個孩子的戶口終于得到解決,也圓了她當初“就沖着城市戶口來西安”的初衷。彼時,公婆過世,丈夫上班,她既要照顧四個正在讀書的孩子,還要抽空去賣煮玉米,沒有一絲空閑,像個永不停歇的陀螺。實在忙不過來,她把獨居老家的母親接到西安,讓母親幫着她操持家務,陪她出攤。沒多久母親便成為她生意的堅實夥伴,和家中的方向盤。無論全家人的生活、孩子們的吃穿用度、學習等,都被外婆運籌得有條不紊。

賣煮玉米和蒸蕃薯因占道(經營)常常被市容驅逐,長此以往總不是那麼回事,于是青山嫂便在解放路五路口十字西北角,一家百貨店租了房檐下的一塊地方,申請個體營業執照賣汽水冷飲。時令原因,加之條件有限,夏天為了迎合消費者冰鎮需要,一大早騎三輪車跑到石家街冰庫買冰,拉回來把汽水碼放上邊,冬天煤爐上座盆熱水泡着,用最原始的方法維持基本生計。好在守着路口,她們起早貪黑延長營業時間,就為多賣幾瓶汽水。1986年五路口開始修建環形天橋,四角進行圍擋,人們不得不從旁邊繞行,她們的小攤成了過往的必經之路,是以那幾個月汽水賣的比平時好許多,母女倆格外滿足。

原解放路環橋 圖/@張宇明

解放路過往旅客較多,東西五路又是東西大通道,環橋建成後常常被小攤販和觀光客占據,有人窺出商機,便在橋上橋下端着篩子賣煎餅卷菜。煎餅是河南、山東等地民間小吃,青山嫂發現後特别留意。她發現,一個煎餅卷菜一毛五,利潤将近一毛,而賣一瓶等值汽水的利潤僅三分!她和母親為她們的發現感到欣喜,于是決定嘗試賣煎餅卷菜。

對她們來說,攤煎餅小菜一碟,卷菜炒洋芋絲、豆芽等,涼拌蘿蔔絲,帶點玫瑰鹹菜都是家常小菜。她們在家弄好這些,裝進籃子裡帶到攤上,邊賣汽水邊賣煎餅。剛開始,煎餅不好賣,她不明就裡問顧客“為什麼不買我的?”顧客說:“人家的圓圓的看着就想吃,你的三扁四不圓哪有賣相!”一席話她頓時明白了緣由。從此後,她特别刻意地去攤煎餅,凡不好的自己家吃,看過眼的才拿出去賣。再往後還總結出了心得:“餅要圓,邊要光;薄厚均勻吃着香。菜樣多,且适量,吃着筋道不流湯。”整個一個煎餅專家!

煎餅卷菜 圖/@網絡

在我的印象裡,青山嫂不善言談,在巷子裡除了和我母親噓寒問暖外,留給人的多是她忙碌的身影。我不知她在賣煎餅時是怎樣推銷煎餅的,臆想着她和母親對着過往行人,用豫魯交織的口音喊道:“吃個煎餅吧,煎餅卷菜!”那個畫面一定很有意思。不管喊不喊,她們把一件看似稀疏平常的小事當成脫貧緻富的事業去幹,且一口氣幹了十餘年,僅憑這點就讓我難以忘記。

陳家煎餅吃着軟糯勁道,搭配合理,經濟實惠而大受歡迎,讓母女倆幹勁十足。相當長一段時間的曆練,她們有了自己的想法,舍棄了汽水冷飲,專門賣煎餅卷菜、稀飯。她們每天在家裡攤好煎餅、熬好稀飯、炒好菜,裝在容器中,天剛一擦黑,全家人就開始往三輪車上裝:煎餅、稀飯、菜、筷子、勺子、桌子、凳子、雨傘……這些瑣碎、繁雜的東西,經過熟練擺弄,不一會便服服帖帖地被理順,跟着散步一般的步伐來到指定位置,這樣的場景每天在操場巷上演着,日複一日,已經成為一道難以磨滅的風景。

靠天吃飯常常受到天氣制約,遇到刮風下雨營生從不中斷,每到此時她們總是把食品收起來靜等雨停,雨駐後再把攤擺到火車站跟前。外婆常說“不管賣多賣少,不能糟蹋了糧食。”因為煎餅隔夜就會壞掉,是以,從擺夜市的第一天起,她們的工作便為“日落而出,日出而息”,其間艱辛隻有她們自己知道。長時間超負荷勞動,每到下半夜特别難熬,一是寒冷二是困乏,每到此時外婆便自己看攤,讓閨女打個盹,就是打個盹常常也打出事來。

青山嫂當年西五路賣汽水、飲料的地方,如今早已變了模樣 圖/@西安舊事

一天,青山嫂看到沒人就灌了熱水袋放在腿上靠着車子打盹,由于虧欠瞌睡,閉上眼便“昏死”過去,兩個小時後顧客上來母親叫醒她,一睜眼感覺自己雙腿灼心地痛,回到家裡才發現雙腿被燙起了燎泡。又一次,打盹中有顧客買飯,喊一聲見沒動靜,喊兩聲一下驚醒她,猝然間一隻手臂竟伸進滾燙的稀飯鍋裡,燙得皮肉模糊,令人不忍觸目。為此,青山哥多次勸她以身體為重來日方長,都被她“一家子人張嘴等着吃”為由怼了回去,來日攤照出,煎餅照賣。兩口子為此沒少拌嘴。

在火車站擺攤,難免遇到潑皮無賴,吃霸王餐的、拿了就走的、吃了聲稱記賬的等不勝枚舉,遇到這些人,說輕了無濟于事,說重了吹胡子瞪眼,甚至動粗。此時母女隻好忍氣吞聲,待人走遠後一聲歎息:“哎!今天又白賣了!”在外邊如此,在巷裡也常有白食者。

那些年,操場巷外來人口很多,整天烏煙瘴氣的,弄得個别年輕人有樣學樣,自己不去做專吃白食。一次,一個後生多次賒賬又來陳家取食,外婆說:“你賒了這麼多賬,今天給結下賬吧。”對方一聽立馬變臉說到:“我吃你的是看得起你!”随後摔摔打打欲動粗。青山嫂的兒子在場,當時僅十四五歲,氣不過對方蠻橫,從屋裡拿把菜刀沖出來欲拼命,後被外婆死死抱住。老人想,錢财是小事,傷了誰都不好!一邊回話,一邊讓拿走煎餅……就是這樣的小生意,不經意間也有與生命交集的危險,委屈、無助隻有暗自落淚。

曾經的操場巷一角 圖/@王建紅

外婆和母親的付出,四個孩子看在眼裡記在心裡,他們放學回來做完作業便開始幫着做煎餅,每人都得心應手。不忙時孩子們要幫忙,外婆都會婉拒,并讓他們去讀書、寫作業,一再強調“别耽誤了學業!”四個孩子,除長女輔助母親較多,國中畢業就工作外,二女兒大學學曆,老三老四均為大專文憑,一家三個大學生不僅讓陳家揚眉吐氣,在積貧積弱的操場巷也搖了鈴。

1994年,新中巷地區實施拆遷改造,青山哥一家搬到東天橋,每天依然按時在火車站出攤,賣的還是煎餅卷菜、稀飯等,如果從她賣煮玉米算起到後來,前後達十四五年。

青山嫂個子不高,圓圓的臉盤上一雙慧眼仿佛能夠看穿一切,經久的勞作掩飾了她的青春,忙碌的身影像極工廠裡的勞模。她不知疲倦,任勞任怨,從不停歇的身影深深地印在我的腦海中。她是操場巷一員,是最基層、最辛苦的勞動者的代表,是最值得尊敬的人。如今,每每路過五路口,我都會深情地向她呆過的地方注目,在内心默默喊道:勞動最光榮。

上世紀80年代的西安火車站 圖/@網絡

青山嫂曾經賣煎餅、稀飯的火車站附近 圖/@西安舊事