我國曆代政府對土地實行征稅制,或征币,或征實物,随需而定。實糧納稅,就是國家征收人民在土地上所生産的天然息物。後來為征收友善才改為貨币。春秋中期,土地為私産,是封建權臣的領土,于是産生向臣屬征收谷物的土地稅,魯宣公十五年(公元前594年)的“初稅畝”就是土地稅的開始。秦、漢、魏、晉、南北朝,田賦都稱田租,後官田稱租,私田稱稅,唐(公元618-907)同時有田租和地稅。實行“兩稅法”後,田租及庸調入戶稅。地稅,和各種附加合并,分夏秋三次征收,賦額增加,官田、民田稅項均稱賦,田賦提法始于此。元代(公元12061368年)地、丁征米粟,叫稅糧。明(公元1368—1644年),官田和民田征收賦科則重輕不同。明中實行“一條鞭法”,徭役、土貢等逐漸折征銀兩,并入田賦。自雍正年間(公元1723年)攤丁入地後,地廠合一,田賦成為國家财政收入,辛亥革命後(公元1911年)又将漕糧、蘆課和各種官用租課正式稱田賦。

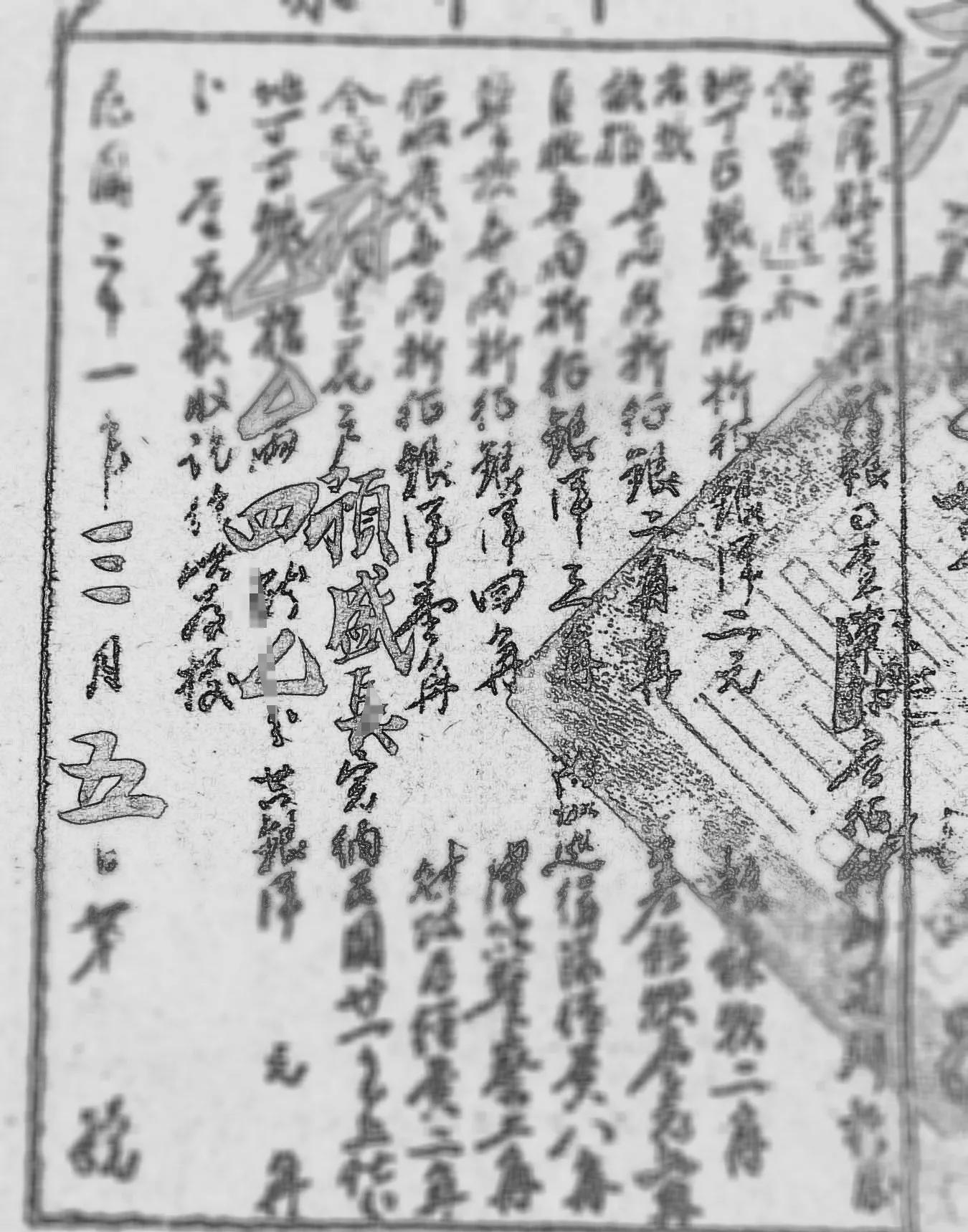

明洪武二十四年(公元1392年)房縣田賦征收貢賦合一。土地稅折征土特産。明成化十二年(公元1477年)房縣屬鄖陽府,田賦沿用。(單三一公)十康熙三十八年至乾隆三十六年,田賦征收每年按666戶3620人,耕地353頃,年征收3401石。另外年賦役歲貢活鹿隻,活野雞七隻,鹿皮一百張,野貓水獺皮七十張、翎毛一萬根。歲辦諸色課二千一貫七百五十文。原額征銀2539兩

清末,田賦征由“戶糧房”(土地冊、管冊者)包征包解。糧戶管冊者乃世襲,時房縣戶糧房管冊者五大家,稱“五總戶”,分管東西南北中五鄉。各在家中或派人下鄉征收。糧戶管冊者又稱戶老師。五總戶是:

雷輔成,泉水灣人,管西鄉土地冊。林香生,北關人,管北鄉土地冊。袁正亥,順城街人,管南鄉土地冊。陸學仕,(無考) ,管東鄉土地冊。

民國初,田賦征收沿襲清末糧房征收制。土地管冊者包征包解。民國二十三年(公元1934年)糧房管冊者多達四十餘家,各在家中征收,或派人下鄉征收,并未在縣政府設櫃收糧。政府既無銀糧底冊,亦未遵用原卷,因令整理,縣府成立田賦整理委員會,整理田賦,至此田賦征收歸縣府。時田賦以征币為主,征收地畝捐持續七年之久。民國二十九年(公元1940年)田賦由征币改為征實物。抗戰期間,政府實行糧食統制,為達到其“足兵、足食”目的,全省其他需用,皆從田賦征收中支付。

地畝捐:民國十三年(公元一九三四四年),田賦征收按土地面積征币,每石課田賦征稅一角,地畝捐五角。土征實:民國二十九年(公元一九三年)十一月起,田賦征收改征币為征收實物,仍是國家租稅的一種,即按賦和地價稅額,每元折征稻谷或小麥市鬥五市升至三市鬥,或棉花若幹斤,征收辦法如下:

随賦帶征:征一石實物,購一石實物後改為公購餘改糧按收獲量,除掉農戶自己留糧外,所剩下的糧食為征購的對象。

積谷:名旦備荒向農民征購糧食,按田賦每畝近征四市升或按征實總額征收百分之五。

征借:民國三十三年(公元一九四四年),增加征借六項是籌補軍公糧的一項措施。除征實、征借、公糧、積谷外,臨時配購、籌購等,巧立名目,攤籌派報。民國三十七年(公元一九四八年)五月,湖北省政府施政募告中令麻城、房縣等四十三個縣搶購糧食。三十八年(公元一九四九年)五月,政府民團在甘棠鄉一帶強行購糧。

征收标準隔年度各不相同。以民國三十六年為例,田賦征實按三十六年度田賦征稅畝捐及三十年度政教捐三項總數額計,每元征實二市鬥六市升,征借一市鬥二市升,帶征公糧市鬥二市升,積谷四市升。共計每元征五市鬥四市升。