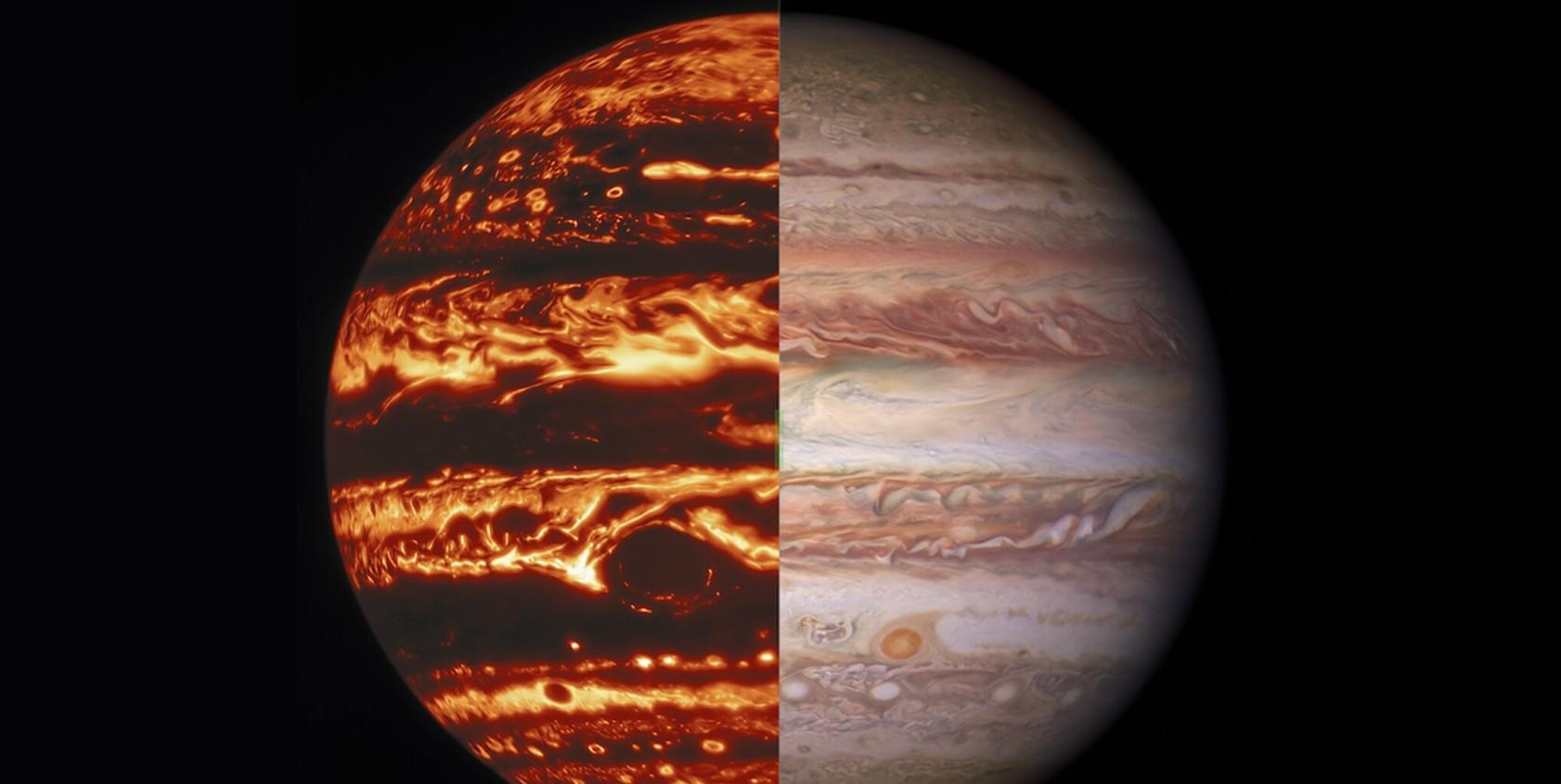

如上圖所示:木星形成雲層的“天氣層”使這顆氣态巨行星呈現出條紋狀。在這張合成圖像中,你可以在紅外線(左)和可見光(右)中看到這顆行星。這張照片分别由雙子星北望遠鏡和美國宇航局的哈勃太空望遠鏡拍攝。

在木星上,一場風暴已經醞釀了300多年。這個被稱為“大紅斑”的旋渦高壓區域在太空中清晰可見,跨越了木星大氣層中超過1.6萬公裡寬的區域,大約是地球直徑的四分之一。

但這場攪動的風暴遠比我們看到的要複雜。根據10月28日發表在《科學》雜志上的兩項新研究表明,木星的大紅斑非常深,延伸到行星的大氣層中480公裡,大約是地球上馬裡亞納海溝深度的40倍。

這比研究人員預期的要深得多,風暴的底部遠低于大氣水準,在那裡水和氨預計會凝結成雲。研究人員表示,這場風暴的深層根源表明,一些尚不清楚的過程将木星的内部和深層大氣聯系在一起,這使得強烈的氣象事件的規模比之前認為的要大得多。

美國宇航局(NASA)“朱諾号”(Juno)任務的首席研究員、其中一篇新論文的主要作者斯科特·博爾頓(Scott Bolton)表示:“我們首次真正了解了木星美麗而猛烈的大氣層是如何工作的。”

這兩項新研究都依賴于NASA的“朱諾号”探測器的觀測。“朱諾号”探測器于2016年進入木星軌道,迄今已對這顆直徑近14萬公裡的氣體巨星進行了36次飛行。在一項研究中,科學家們使用探測器的微波輻射計(一種檢測從行星内部發出的微波的工具)檢查了大紅斑。NASA稱,與這顆氣态巨行星發出的無線電和紅外輻射不同,微波可以穿透這顆行星厚厚的雲層。

通過研究讓它穿過大紅斑的微波輻射,第一項研究的作者确定,風暴的深度超過約350公裡。

第二項研究發現,這個斑點可能比之前更大。這篇論文的作者利用“朱諾号”的重力探測工具檢測了大紅斑。研究人員綜合了12次經過該地點的飛行(包括兩次直接頭頂飛行)的資料,計算出了風暴在地球上聚集最多大氣品質的地方,進而估算出它的深度。研究人員确定,該點到達雲層頂部以下約500公裡的最大深度。

研究人員說,盡管看起來深,大紅斑仍然比環繞它并為其提供動力的巨大氣流要淺得多。這些風帶延伸到雲頂以下約3200公裡的深處。造成這種差異的原因仍然是個謎,但黑點相對較淺可能是由于最近發現的另一種現象:大紅斑正在縮小。自1979年以來,其寬度減少了約三分之一。

該地點的未來仍不确定,但無論發生什麼,“朱諾号”将繼續密切關注我們在太空中的巨大的氣體鄰居。