不同于蜀漢後主劉禅的懦弱無能,東吳孫權老年的嗜殺成性,無論是魏文帝曹丕還是魏明帝曹叡都很好地完成了權力的過渡和掌握,成功執掌魏國大權,使得魏國呈現一幅蒸蒸日上之勢,與蜷縮益州和江東的劉孫兩家形成鮮明的對比。但由于曹丕、曹叡都早早過世,繼位者都較為年幼,曹氏大權旁落,最終由司馬昭以晉篡魏。然而在這一過程中,身為最後一任的國君,曹髦卻沒有選擇向司馬昭妥協,"甯作高貴鄉公死,不作漢獻帝生",曹髦以自己身死為結局,完美诠釋了大魏曹氏最後的倔強。為何大魏曹氏權力會旁落到司馬家手中?曹髦又是如何試圖扭轉局勢而死于亂軍之中的?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">一、國君更疊,輔臣亂政</h1>

雖然曹叡完美解決了手握重兵的輔國大臣的威脅,但是他的繼位者可沒有他這麼英明神武。盡管曹叡一直牢牢掌握魏國最高權力,但也難逃英年早逝,臨死前,他将司馬懿召入宮中,"吾疾甚,以後事屬君,君其與爽輔少子。"曹叡這手算盤打得好,司馬懿有才智,但畢竟是外臣,難免有叛亂的風險,是以提拔自己看好的本家曹爽來牽制司馬懿,保證曹氏對大魏王朝的執掌權。但令曹叡沒想到的是,首先倒行逆施、荒政誤國的竟是曹爽。

司馬與曹爽共同輔佐年幼的曹芳,"初,宣王以爽魏之肺腑,每推先之,爽以宣王名重,亦引身卑下,當時稱焉"。但曹爽不再滿足這種束手束腳的感覺,聽從親信丁谧的計謀,首先尊司馬懿為太傅,乘機削去司馬懿的軍權,然後改任命其二弟曹羲為中領軍,以曹訓為武衛将軍,統領禁軍武衛營,"其馀諸弟,皆以列侯侍從,出入禁闼,貴寵莫盛焉。"以前還對司馬懿尊敬有加,但在把兄弟宗室們安插要職,将兵權盡數掌握在自己手中後,曹爽直接把司馬懿踢向一邊,開始自專政事。

為了建立軍功名聲,曹爽不顧司馬懿勸阻執意伐蜀,大敗,後又"遷太後于永甯宮,專擅朝政,多樹親黨,屢改制度",曹爽集團的倒行逆施和胡作非為早已經讓朝中不少大臣的不滿,以司馬懿為首的大臣諸将們在曹芳與曹爽三兄弟往高平陵拜祭魏明帝時趁機發動政變,随後将曹爽等人伏誅,魏國大權就此掌握在司馬懿手中。

司馬懿死後,由司馬師接替執掌大權,司馬師的夫人,曹魏将領夏侯尚之女夏侯徽一早就知道丈夫有不臣之心,"後知帝非魏之純臣,而後既是魏氏之甥,帝深忌之"。果不其然,司馬師廢除了企圖奪回大權的曹芳,另立高貴鄉公曹髦為帝,司馬師司馬昭兄弟繼續掌握大權。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">二、宗室勢微,難以抗争</h1>

在立誰為儲君上,曹昂、曹沖、曹丕、曹植先後出現于曹操視野中,最能當得太子者人選首選為正室劉夫人所生長子曹昂,然而曹昂戰死後,原本為第二順位繼承人的曹丕卻并沒有如願以償,每位競争者給到他的壓力都非常大,是以在登臨帝位後,曹丕屢次削奪藩王權力,時常變更藩王的封地,并且不給統治權和兵權,藩王的舉動受到嚴格監視,形同囹圄。同時,曹丕還定下"群臣不得奏事太後,後族之家不得當輔政之任,又不得橫受茅土之爵",鞏固皇權的同時,導緻宗親勢單力薄,為日後無力阻止外臣奪權埋下隐患。

少年讀三國(套裝8冊) ¥139 購買

曹叡即位後,對曹丕時期過分嚴苛的宗室政策有所改觀,魏氏宗族有了一定的發展,"改封諸侯王,皆以郡為國",部分諸侯王還得以應征入朝參與朝政。曹爽成為輔國大臣後,确實提升了曹魏宗室的勢力,幾位宗室成員都成為軍中将領,曹羲為中領軍,曹訓為武衛将軍,曹彥為散騎常侍,廢除了禁軍五營中的中壘、中堅兩營校尉,兩營兵衆直接由曹羲統領,京師禁軍直接由曹爽兄弟掌控,同時,曹爽表弟夏侯玄為中護軍,負責總統諸将,選拔舉用軍隊武官,把武将掌握在手。若曹爽有大才,能力保曹魏不失,但飽暖思欲、專權亂政明顯不是曆仕三朝的老臣司馬懿的對手,曹爽被伏誅後,兄弟幾人被殺,削弱宗室實力,不放心的司馬懿将還将其他曹魏宗親關了起來,"悉錄魏諸王公置于邺,命有司監察,不得交關",可惜曹髦想要發起政變,手下隻有殿中宿衛和奴仆們,失敗或成必然。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">三、誅昭之志,謀劃不足</h1>

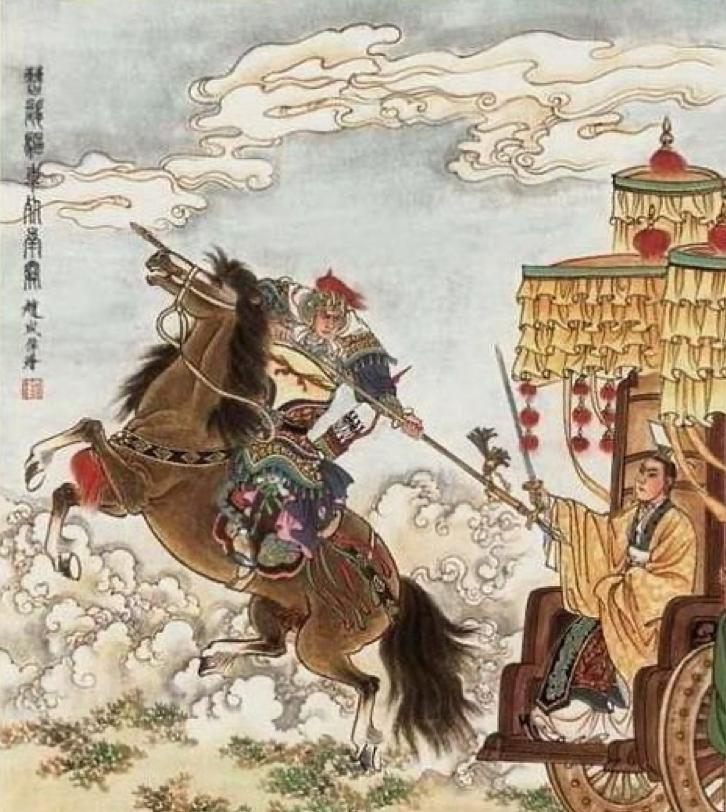

曹髦之才"才同陳思,武類太祖",仿佛曹氏文學素有一脈相承,曹髦在造詣上頗高,不僅經常與諸位大臣并屬文論,對古代文籍也不是完全吸收,而是常常"惑經"、"疑古"。曹髦是個很聰明的人,雖然委身于司馬師、司馬昭之下,但他無時無刻不想着重新奪回政權,甚至在司馬師死後,他差點就成功了。司馬昭之心路人皆知,那麼曹髦的誅昭之志當然也被衆人看在眼裡,曹髦雖然聰明,但他沒有那種暫時隐忍和虛與委蛇的精明,"以帝之才,而遵時養晦,勤治圖成,魏祚其庶幾可少延乎",曹髦天真到認為僅憑一幹宿衛和奴仆就想翻身,這顯然是不可能的,結果便是謀劃失敗,當場殒命。

曹芳的反抗和結果被曹髦看在眼裡,而司馬昭之心路人皆知,曹髦如果裝傻充愣,任由司馬昭胡作非為,或許可以像劉禅那樣,獻上蜀國得封一個性命無憂的安樂公。但曹髦有舍生取義的骨氣,他是大魏曹氏最後的倔強,其他人都可以投降司馬氏,向司馬昭低頭,唯有他不行。于是曹髦義無反顧選擇反抗,"公立時年十五,英才逸氣,與少康、晉悼公略相似。哀哉,哀哉。"