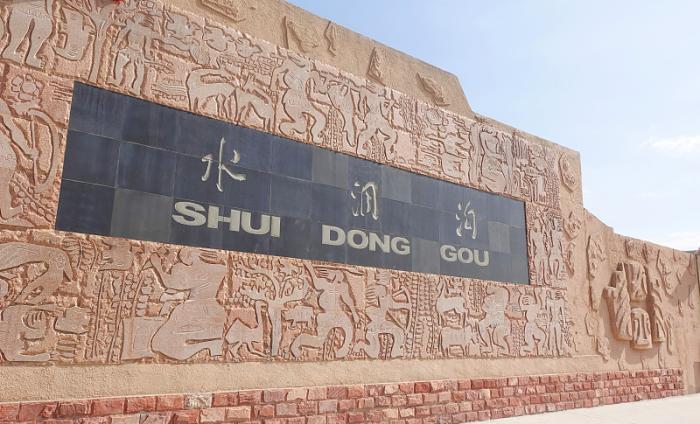

甯夏水洞溝景區位于銀川靈武市,是國家5A級旅遊景區,全國重點文物保護機關、國家級地質公園、是中國最早發掘的舊石器時代文化遺址,被譽為“中國史前考古的發祥地”。

水洞溝遺址占地面積7.8平方公裡,由法國地質學家、古生物學家桑志華和著名學者德日進于1923年發現。水洞溝遺址是中國最早發掘的舊石器時代文化遺址,經過六次考古發掘,迄今為止這裡已經出土了三萬多件石器和67件古動物化石,記錄了三萬年前遠古人類在此繁衍生息,同大自然搏鬥生存的真實畫面,其中所蘊藏的豐富而珍貴的史前資料是人們了解中國史前文化、遠古時代“水洞溝”人的生活方式和環境特點的重要依據。

水洞溝還是我國明代長城、烽燧、城堡、溝塹、藏兵洞、大峽谷、墩台等軍事防禦建築大觀園,是中國目前唯一儲存最為完整的長城立體軍事防禦體系。保護區内,蜿蜒東去的長城、高台聳立的墩堠、古樸神秘的城堡、曲折幽深的溝塹令人目不暇接,令人遙想當年“甲士擁矛馳戰壘,将軍拔劍逐胡兵”的壯烈場面。

水洞溝景區設有景點二十餘處,亮點紛繁,是遊客觀光休閑、戶外愛好者軍事探秘,科考人員考察學習的首選之地。

水洞溝遺址博物院,建築面積為4308平方米,外形是仿水洞溝遺址出土的石葉石器造型。博物館分地上環廊展示和下沉介入式動感體驗兩大部分:地上環廊由序廳、人類進化史、中國舊石器、水洞溝舊石器、結束語五個部分組成;下沉式展區是博物館的亮點,主要是超大型半景畫結合動态地面塑型,在聲光電等的配合下,形成真空立體感,真實的再現了當時的生活場景。

水洞溝景區内的明長城是甯夏境内儲存相對完整的一段長城遺址,登上長城觀景台放眼眺望,水洞溝地貌盡收眼底,溝壑縱橫,地形獨特的土林景觀仿佛就在腳下,跌宕逶迤直達深處;整片翠綠的蘆葦蕩随風搖擺,野鴿飛翔,紅嘴鴨叫聲四起,泉水潺潺,一派大漠綠洲盛景。水洞溝明長城地處蒙甯交界,遊人們登上觀景台,一隻腳踏在内蒙古的土地上,另一隻腳在甯夏的土地上,都顯得十分激動,紛紛在标志性建築下合影留念,如果身處明代,他們其實已經在國境線上了!水洞溝明長城是甯夏戍邊文化的最佳展現地,是探秘古戰場蒼涼悲壯的絕佳所在!

紅山湖是水洞溝遺址面積最大的湖泊,因位于紅山地區,得名“紅山湖”。在豐水期,湖面可于峽谷中向東延伸2公裡多,登上石崖,“高峽出平湖”這一奇特景觀映入眼簾,鷹鶴翺翔,野鴨遊弋,乘船蕩漾湖中,長城、斷崖倒映水中;藍天白雲,映于水底,真可謂“舟行碧波上,人在畫中遊”。

大峽谷是自然形成的沖溝,位于水洞溝到紅山堡之間,有10-15米深,風蝕地貌,綿延4公裡左右,本是大自然的“傑作”,但明代時,這又成了明長城“深溝高壘”防禦體系的重要組成部分。峽谷兩岸經常年的風雨剝蝕,谷内怪壁峭立,溝壑縱橫,深厚的黃土經長期的雨水沖刷,土柱突兀壁立,造型怪異,形成了奇特的“土林”景觀。

藏兵洞是中國最早的道地戰遺址和原型,是一處古代立體軍事防禦體系。明代鞑靼、瓦剌入主河套,靈州長城成為了明王朝在甯夏等地最北的防線,而紅山堡一帶地勢平坦,是鞑靼等北方民族率軍南下的首攻之地。

明朝中後期,鞑靼、瓦剌數次由靈州拆牆南下,卻不從紅山堡進攻,隻因藏兵洞的立體防禦工事發揮了巨大作用,讓其等不敢貿然攻之。藏兵洞是紅山堡守軍由地上轉入地下,隐蔽軍隊,保護自己的道地,藏兵洞蜿蜒曲折于懸壁之中,上下相通,左右相連,洞中分叉頗多,左盤右旋,久久不見盡頭,确如迷宮,一般對洞内情況不熟的,很難走出去。洞中除洞道外,左右辟有土屋,可以住人,大約是專供領兵長官住的。洞内還設有糧食儲藏室,有水井、竈房等,隻要儲藏夠一定的食物,在相應的一段時間内,洞内所藏将士不出洞,照樣可以生存。藏兵洞高出溝底10多米,不怕水淹,多年來,即便發山洪,藏兵洞都不曾被水淹過,古人的智慧,真是讓人歎為觀止。

水洞溝村是一個古老的地穴式聚落遺址區。在古老的水洞溝村裡,保留着北方先民們創造的窯洞式、地穴式、半地穴式、淺地穴式的房間。這種從新石器時代流傳下來的房間,往往建在黃土層較厚的山坡或溝岸上,具有冬暖夏涼的特點。水洞溝村繼承了這種古老的居住方式,在黃土坡上先挖出一定深度的地穴,然後在地穴四周邊緣上,用土坯壘起矮牆,使之高出地面,再以木椽搭頂,複以柴草,在柴草上糊以泥巴,防止漏水。這種房間建築極其廉價,是遠古人類居住方式的最佳選擇。它産生于生産力極不發達的遠古時代,伴随着人類存在了數千年,直到上世紀六十年代才逐漸被人們廢棄,最終退出了曆史舞台。水洞溝村聚落共有29處地穴式建築遺址,景區選擇了其中一些地穴式的房間進行了恢複,遊客可以直覺地了解到先民們的居住形式。

張梓,靈武水洞溝村人,生于1894年,逝于1965年。因排行老三,他開的小店被稱為“張三小店”。張三小店與水洞溝文化遺址的發現,有着密切聯系, 曾師從法國著名古生物學家德日進的賈蘭坡先生,在1982年所寫的回憶文章描述道:“水洞溝是荒漠地帶,附近一帶至少在方圓5公裡以内荒無人煙。但是這裡卻有個小小的店房,叫做“張三小店”,隻是為了東來西往的旅客設立的。小店至多能住四、五個人,也不賣飯,隻是客人自帶糧米,代為燒飯罷了。”當年德日進和桑志華在水洞溝發掘的時候,張三夫婦在小店給予了接待和幫助。

2006年,水洞溝旅遊開發公司重修了“張三小店”來紀念對水洞溝文化遺址的發掘做出貢獻的農民張三及其聞名于世的小店。