浙江日報訊 人口流動是反映一個區域經濟社會發展的重要“風向标”。

随着高鐵、城際鐵路、地鐵的普及,大城市的通勤半徑迅速擴大,人口流動呈現“城市群化”特征,跨城人口成為人口流動的生力軍。

杭州在長三角一體化的背景之下,與周邊城市的人口互動越來越普遍。據極光大資料的居民通勤大資料研究報告,杭州跨城通勤人群占比僅次于廣州和蘇州。

日前,浙江清華長三角研究院新經濟發展中心課題組以杭州與海甯為例,剖析兩城間人口互動情況,反映了杭州都市圈就業通勤、空間擴張、産業聯系等層面的特征,并為杭州都市圈的可持續發展提出建議。

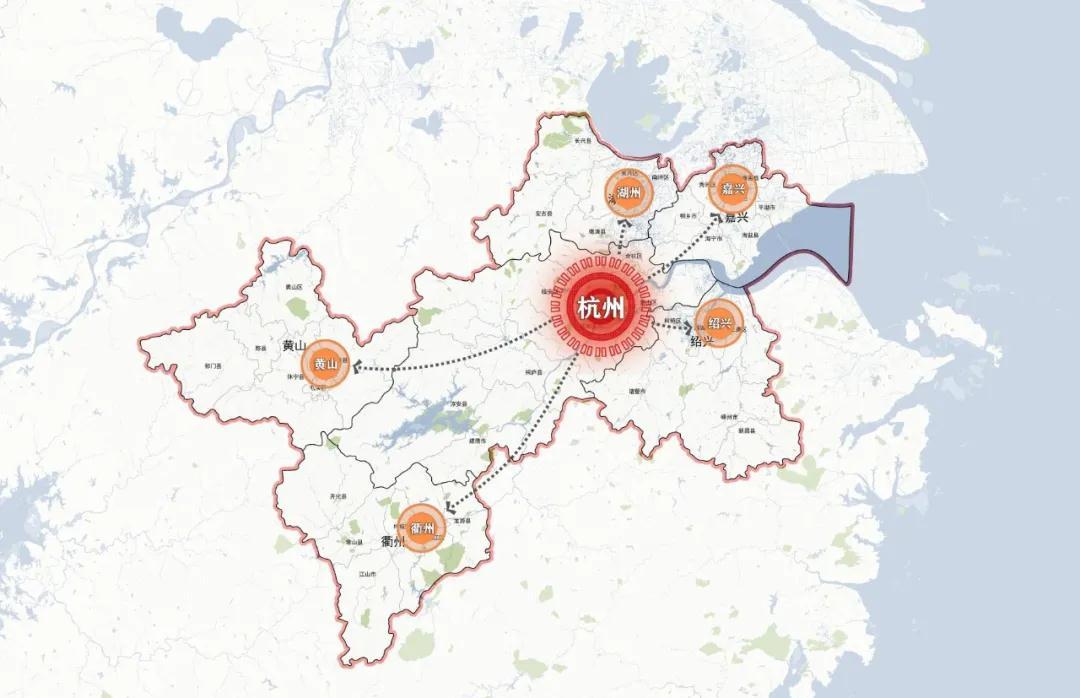

杭州都市圈示意圖

觀察01

杭州的下沙、南苑與海甯的長安、許村構成雙向通勤廊道。

伴随杭海城際鐵路的開通,通勤範圍或自海甯西面向東北面擴充,更大範圍實作職住布局的優化。

從杭州地鐵一号線南苑站出來,走不到500米,導航就傳來提示:您已進入嘉興海甯。

沒錯,從地圖上看,海甯許村鎮就像一根楔子插進了臨平的心髒地帶,被戲稱為“神卡位”。許村鎮12萬多外來人口中,從杭州喬司、下沙等地來的務工者至少有2萬人。

從手機信令資料看,杭海通勤人口也主要集中于杭州的下沙、南苑與海甯的長安、許村。

到海甯與杭嘉早間通勤人口互動

從海甯出發去往杭州的通勤人口日均數量約為1萬人,其中出發地為長安的占45.6%,許村的占51.8%,目的地集中于杭州的下沙街道和南苑街道。

從杭州出發去往海甯的通勤人口日均數量約為7千人,從下沙街道至長安鎮的通勤人口最多,達932人/日,從南苑街道至許村鎮次之,為742人/日。

總的來看,杭州的下沙、南苑與海甯的長安、許村構成雙向通勤廊道,往來數量未有較明顯的差異。

究其原因,主要是“45分鐘定理”。

杭海城際鐵路攝影:新華社 趙梓淇

四地空間距離在30公裡内,早間通勤時間均在45分鐘内,加上高鐵等軌道交通的便捷,社會文化、産業結構以及生活水準的趨近,下沙—長安、南苑—許村已是杭海之間最大的流量節點,遠高于它們與區域中心的人口互動。

随着周邊鄰接城鎮交通網絡的日漸緊密,跨行政區通勤已成規模。

大都市圈發展經驗表明,大量勞動力由于工作地點和居住地點的分離,往返于城際軌道交通之間。

以紐約都市圈為例,截至2015年,已建成約236英裡的地鐵線路,相當于紐約至波士頓的距離,緊密連接配接着整個城市群,每日通勤量高達600萬人。

以北京都市圈為例,通勤聯系已突破行政邊界。超過36萬人工作在北京、居住在環京,其中三河、固安、廣陽人數最多。

行政邊界對勞動力的制約正在削弱,通勤距離也會伴随着交通時效提升趨于弱化,一體化程序使得人流、物流、現金流在更大範圍内自由流動。

随着杭海城際鐵路的開通,将進一步拓展杭海兩城之間的通勤直徑,拓寬要素互動的範圍。

未來杭海融合互通的程序中,雙向廊道的通勤距離将從目前的30公裡拓展至60公裡,覆寫面積擴充至100平方公裡,杭州都市圈的核心區域與海甯之間的要素互動更為緊密。

觀察02

許村已成為海甯第二大人口集聚區,但人均社會資源擁有量遠低于杭州毗鄰區與海甯市中心。

建立與人口流動趨勢相符的民生體系顯得尤為重要。

從夜間燈光指數來看,海洲街道的燈光指數最高,數值為14.9,許村鎮燈光指數為10.1,位列第二,數值上分别超過海甯市中心的硖石街道和海昌街道0.7個點和2.1個點,較毗鄰的長安高出2.9個點。

海甯夜間燈光指數

但由于都市圈内外圈層公共服務供給能力,以及鎮域醫教資源布局與落地使用的時滞性,許村等常住人口淨增區域人均社會資源擁有量偏低。

以醫療資源為例,杭州毗鄰區擁有1家三甲醫院,海甯全域6家綜合性醫院83.3%集中在市中心,省級醫院合作資源也幾乎集中于此,許村目前僅有2處公辦醫療機構,能級較低。

2010-2018年間,許村鎮戶籍人口年均增速達0.7%,與市中心的差距縮小至0.4個百分點,目前約55%的通勤人口年齡集中于25-45歲,“十四五”時期或将面臨較大的公共服務供給缺口。

伴随城鎮化進入下半程,主動引入和集聚優質公共服務資源、促進城市核功能向外擴散日漸成為撬動人口導入及區域價值提升的有效途徑。

杭海新區或将成為海甯下一階段經濟社會的新增長點,亟需繼續深化均質化均衡化公共服務的布局。

例如,通過合作共建、托管、建分院等模式,推動市級資源下放,提升人口聚集區醫療、養老、育幼資源人均享用水準;依據區域内人口數量和結構,優化建立中國小、幼稚園布局,提高已有學校的設施條件和辦學水準,積極争取滬杭名校到杭海新區布局。

觀察03

海甯職住比率已經超過蕭山和餘杭兩地。

但囿于産業層次差異和要素成本的制約,經濟效益提升仍任重道遠。

手機信令資料顯示,海甯職住比率(即職工數量與住戶數量之比)高達33.8%,超過蕭山1.7個百分點、餘杭2.8個百分點。但近10年常住人口累計增量僅相當于戶籍人口累計增量的1.5倍。

統計資料顯示,2019年海甯第二産業每萬元GDP需要勞動力分别為餘杭的1.1倍和蕭山的1.2倍,尤其是将杭海新區的資料量化,産出水準不足未來科技城的一半。

杭海新城

海甯傳統産業對低成本勞動力仍有較強的需求,加上當地政府和社會普遍積極營造良好的就業和生活環境吸引了一大批人口流入。

但同時應該看到,這種人口流入,并沒有較好地轉變為外來人口的“本地化”。

都市圈産業演進的本質是一個“産業更新—土地緊缺—價值重組—空間調整”的過程,伴随着産業的外溢轉移和空間重構。

在一體化的大背景下,城市間競合關系的強化打破了行政分割,産業鍊上不同環節得以在更大範圍内有序轉移、合理分布,更大程度地發揮産業叢集優勢。

承接杭州産業的外溢,除卻本身的産業基礎、要素成本以及政策導向之外,勞動力品質顯得尤為關鍵。

杭州都市圈第一圈層的城市,要充分發揮毗鄰杭州的地理優勢,做好引才留才用才的社會環境,方能實作産業更新和服務提檔。