嘉慶、道光前後,阮元、包世臣倡興碑學,從理論上鼓吹秦漢北碑傳統在書法史和書法美學系統中的地位,使之成為一時顯學。但深入實踐的許多書家,并未完全舍彼取此,而是各取所長,自覺不自覺地尋求融合之道,使兩大傳統都獲得了新的發展契機。(配圖與正文無關)

是以,晚清書家,大體可分作三類。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">(一)以晉唐傳統為主的書家:林則徐、翁同龢等 </h1>

林則徐(1785~1850),字少穆,一字無撫,号竢村老人,福建福州人。官至兩廣、雲貴總督,加太子少保,谥文忠。鴉片戰争後曾被谪戍伊犁。書法出自歐、顔、二王和米芾,頗為清新穩健,唯稍受館閣習氣束縛。

翁同龢(1830 - 1904) , 字叔平,号松禅、瓶廬居士等,江蘇常熟人。累官至軍機大臣兼總理各國事務衙門大臣等職,為同治、光緒兩朝帝師,在戊戌變法中被革職。他的書法出于翁方綱、錢南園,而上溯顔真卿、米芾,氣息淳厚,堂宇廣博,為晚清帖派書家的重鎮。

此外,晚清學人善于傳統行草的人數還是極多的,其中也不乏名聲不遠而水準甚佳的高手,如戴熙、郭嵩焘、曾國藩、王拯乃至李鴻章、張之洞等,都有相當的傳統書法造詣。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">(二)以先秦秦漢北碑為主的書法家。 </h1>

這類書家比較多,前後有張廷濟、朱為弼、徐同柏、趙之琛、六舟達受、吳熙載、楊岘、張裕钊、吳大澄等。他們大多是集傳統經學、金石、書畫、辭章、考據、收藏研究于一身的學者型書法家。

張廷濟、朱為弼和徐同柏都善于金文大篆,他們三家可以看作清代學習先秦篆書比較有影響的先驅者,雖然他們的成就還不能算是很高深,特别是如何使用筆墨來表現大篆的氣息,應該說還沒有達到理想的效果。

趙之琛(1781~1852),字次閑,号獻父、獻甫、寶月山人等,浙江錢塘(今杭州)人。精六書,善繪山水、花卉,晚年常寫佛像,能篆隸行楷,工刻印,為陳豫鐘弟子。有《補羅迦室集》、《補羅迦室印譜》。曾為阮元摹刊鐘鼎款識,故精通大篆。他的大篆書,不像前人一樣描頭畫尾,而能夠舍棄形貌,獨取神理,用渾厚嚴整的筆法加以表現,筆墨比較自然生動,是清代大篆書中值得重視的一家。

吳熙載(1799~1870),初名廷飏,字熙載,五十歲以後因避諱更字攘之,亦作讓之,以字行,号讓翁、攘翁、晚學居士、方竹丈人、言庵、言甫等,祖籍江甯,自父起移居儀征。工金石考證,能寫意花卉,精治印,平生治印逾萬,影響深廣,後之師鄧派者,多以吳氏為宗。著有《通鑒地理今釋稿》、《吳讓之印譜》等。書法從包世臣學習,由包氏得筆法,并指點學鄧門徑。篆刻篆隸,均能由鄧石如而上追秦漢,繼承發揚,赫然成家。書法以篆書為最佳,筆法婀娜而不失清剛,流麗而不失端雅,有文人清氣,是師鄧而能有所發展者。

張裕钊(1823~1894),字廉卿,号濂亭等,湖北武昌人。曾入曾國藩幕府,為曾氏弟子,但無意仕進,專意于學,為清末古文大家,後人編輯其文章為《濂亭文集》等。他的書法專師北碑,尤得力于《張猛龍》,而斂入規矩,自成體勢,結構謹嚴方正,筆法剛健勁拔,尤以外方内圓的獨特筆姿為人所稱賞,被康有為推許為“集碑學之成”,在近代中國和東瀛有廣泛的影響。但現在看來,雖然很有特色,而相對于北碑來說,精神有隔閡,并沒有抉得精華。

吳大澄(1835~1902),原名大淳,避帝諱而改,字止敬,又字清卿,号恒軒、愙齋等,江蘇吳縣(今蘇州)人。同治七年(1868)進士,累官至廣東、湖南巡撫。好集古精鑒别,是著名的金石學家,所得古器皆手自摩拓,工書畫篆刻,著有《愙齋集古錄》、《愙齋集古錄釋文謄稿》、《說文古籀補》、《恒軒吉金錄》、《古字說》、《古玉圖考》、《愙齋詩文集》等著作。他的篆書融會大小二篆,以大篆立其筋骨,以小篆斂其體裁,而筆墨又極其精煉,三美歸一,形成了堅勁緊韌的藝術風格,為篆書藝術開辟了一種新風格。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">(三)兼宗兩大傳統并尋求融通的書家:何紹基、趙之謙、楊守敬、康有為等 </h1>

何紹基(1799~1873),字子貞,号東洲居士,晚号蝯叟、猨臂翁,湖南道州(今道縣)人。道光十六年(1836)進士,曆任編修、國史館協修、總纂、提調等,曾主持福建、貴州、廣東鄉試,鹹豐間任職四川學政期間被黜,從此講學遊曆各地,晚年在揚州主持校勘《十三經注疏》。他是晚清著名的學者,精通儀禮、說文、漢書、詩詞以及書法,著有《說文段注駁正》、《東洲草堂金石跋》等。他的書法,早年從顔真卿入手,後來融會《道因法師碑》,精研數十年,深得其妙,以後又肆力于篆、隸以及北碑,無不用功深至,是以篆、隸、楷、行皆冠絕一世。又以絕大天分和匠心,探求各體精神的融會,因而其各體的面目,都與傳統的面目形成了很大的差異,然而又無不以傳統的面目為依歸,真可謂帖意碑神,草情篆韻,一體而兼收之,在中國書法史上開出了奇葩,為書法的未來發展拓出了一條嶄新的大道。

趙之謙(1829~1884),字撝叔,号悲庵,别署子欠、支自、鐵三、益甫、憨寮、冷君、無悶、梅庵等,浙江會稽(今紹興)人。鹹豐己未年(1859)舉人。曆官江西鄱陽、奉新、南城知縣。著作有《悲庵居士詩剩》、《補環宇訪碑錄》、《六朝别字記》等。他是一個多能的藝術家,篆刻、繪畫、書法皆一代大家。嘗稱“生平藝事皆天分高于人力,惟治印則天五人五,無間然”,可見其于印章用力之多且勤。趙氏以其特有的藝術敏感和熔鑄能力,将彼時出土日多的古器物文字引入印作和邊款,風貌多樣,意趣清新,開印章的新天地。他的書法,初從顔真卿入,後專攻北碑,又得鄧石如篆隸之法,于是以北碑之法寫篆隸,進一步豐富了篆隸的筆法意趣。又由北碑化生行書,融鑄貫通,運用如意,神氣飛動,既饒有古樸厚重之意,更兼有帖的溫醇雅潔之韻。可惜他英年早逝,未能使意境更臻于成熟老到。

楊守敬(1839~1915),字惺吾,号鄰蘇老人,湖北宜都人。曾應駐日本公使黎庶昌之請前往日本協助輯刊《古逸叢書》,是以而收集了不少保留在日的古代文獻。他同時還在日本廣泛傳播書法,對日本近代以來書法的發展發生了重要的影響。他在理論上提倡碑與帖“合則兩美,離則兩傷”,是較早進行這種理論倡導的人物。在實踐上他也奉行不悖,行書學顔和蘇轼,以後參入北碑意趣;大篆已經直達西周;隸書注重筆情墨趣,老辣遲澀,結體妙善伸蹙,時有諧趣。

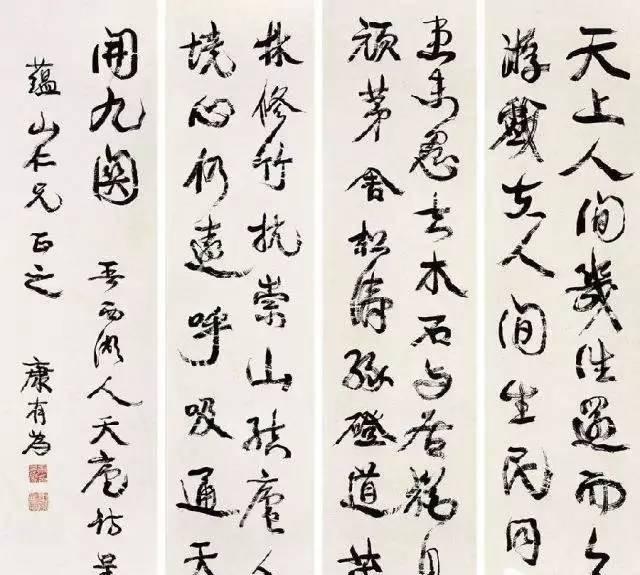

康有為(1858~1927),初名祖诒,字廣廈,号長素、更生、西樵山人等,廣東南海人,著有《康南海先生遺著彙刊》、《萬木草堂遺稿》、《萬木草堂遺稿外編》、《廣藝舟雙楫》等。康有為是碑學理論的健将,持論時有偏激之見,往往為人所诟病,但他自幼曾受過嚴格的傳統書法訓練,雖然以後專修北碑,但幼學基礎仍然未廢,結果無意中形成了碑帖融合的面目。前人多認為他的書法出自《石門銘》,實際上還有許多顔真卿行書的趣味。是以他的書作既有北碑的開張恣肆、篆隸書法的古樸雄渾,又有傳統行草的酣暢飛動,是篆隸北碑與傳統行草融會貫通比較成功的例子。

吳昌碩(1844~1927),初名劍虞、俊,又名俊卿,字香補,中年以後更字昌碩,以字行,亦署倉石、倉碩、蒼碩,号缶廬、老缶、缶道人、老蒼、苦鐵、大聾、石尊者、鄉阿姐、破荷亭長、五湖印匄、削廬、蕪菁亭長等,浙江安吉人。晚年被推舉為西泠印社第一任社長,是晚清傑出的藝術家,詩書畫印皆自成家數,影響深遠。著有《缶廬集》。他既是清代書法的殿軍,又是近代書法的開山,他于篆、隸用功最多,尤其是《石鼓文》,終生浸淫,無一日或離,晚年變化筆墨,引入行草意趣,遂使筆情墨趣,流溢行間,篆書的複興,至他而達到一個新高度;行書以王铎為宗,融入歐、米,又引入碑法之蒼勁渾樸,老辣生奇,使行書也重放光華。治印初習浙、皖,既而出入秦漢,借鑒封泥陶甓,融入寫意繪畫情趣,形成了斑駁高古、沉雄壯遒的新面,即作小印,也有尋丈之勢。治印還獨創修整印面和邊欄的法門。既雕既琢,複歸于樸,古今無二。吳昌碩的成就,是清中期以來兩大傳統深入融會的碩果,标志着清人重理古典的工作取得了圓滿的成功,為近現代書法的發展,奠定了非常堅實的基礎。

在經曆了漫長而輝煌的發展後,随着中國社會陷入戰亂頻仍的近現代,書法也曾經一度受到過強烈的沖擊,經受了風雨的考驗。現在,她又迎來了複興的機會,不僅在全國出現了持續多年的熱潮,而且影響及于世界。