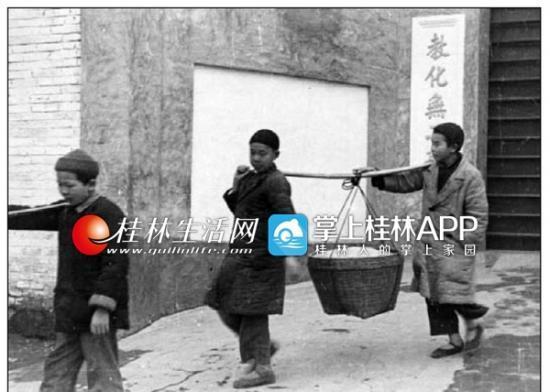

1947年,桂林街頭兩位少年正用籮筐擡着谷米。 (資料圖)

■記者楊力葉

今年年中,市中心城區集曆史、文化、旅遊、商業服務等功能于一體的桂林東西巷曆史文化街區開業,為人們探尋桂林文化,領略桂林風味和購物消費增添了新去處。面對如今桂林日新月異的新景象,回顧一下解放前桂林人的吃穿及住宿等情景,一定會對今天的美好生活有更多感受。記者日前查詢了一些資料整理成文,以飨讀者。

從衣着上看出職業身份

解放前桂林人的衣着,大抵可以從一個人的穿着上看出他的職業身份來,比如穿灰布中山裝的是公務員,穿士林布(一種棉布)制服的是學生,而商店的夥計則是穿唐裝,穿西裝革履的大多是銀行經理或者從外省疏散來的外地人,穿偏黃色中山裝的是普通商人,有的理發匠也穿西裝。

當時人們的穿着很樸素,就是黃旭初,其穿戴也是“兩毫錢一頂的布帽、兩塊錢一套的布衣”。一般的老百姓和鄉下的農民,都是穿着用本地手工織的土布做的衣服。土布廠集中分布在東江帝苑酒店附近的五通街上,北門、西門和南門一帶也有少量布廠,土布廠通常全天開工,夜半時候,在河對岸的伏波山都能聽到織布機的聲音,一般的土布廠隻有兩三台機器。土布的棉紗用的是外地的棉紗,織好的布再用藍靛等染料染色,曬幹就成為可以銷售的土布了。當時有名的布廠是張永發的老同和土布廠,其生産的土布以染色好和經洗著名,張永發也是以發家,在五通街有不少的房産。

人們喜歡穿的一種布料還有臨桂六塘生産的夏布,如今叫“六塘麻布”,是桂林市的非物質文化遺産。這種布料厚實卻很涼爽,以細白著稱,一到夏天,桂林大街上放眼看去,很多男人都穿着用六塘夏布做的長衫,一襲白色,很是潇灑。這種布料不止在桂林受到歡迎,也是外地的搶手貨,如此熱銷也一度讓六塘家家戶戶忙着紡紗織布,解放前,六塘夏布最高能達到年産5萬匹的産量。但随着外來布匹的沖擊,六塘夏布也開始走下坡路。

在桂林流行的外來布料,早年的用蘇杭綢緞,後來日本人造絲傾銷,價錢便宜,就淘汰了蘇杭綢緞,美國産的呢絨在桂林本地也有銷路,不過後來的布料大多是上海和廣州生産的布料。在中山中路附近有兩三家進階洋服店,裝修華麗,接一些上等人士和有錢人家的訂單。一般的裁縫店則到處開花,唐裝、中山裝、長袍、短衣,樣樣都做得,老闆和夥計大多是湖南人。為了避免競争太激烈,當時的裁縫店鋪裡面都貼着一張價目表,上面制定了制作不同衣服的手工費用,全市統一。

當時桂林人穿着的樸素,一來是因為桂林的地理位置決定了其都市化程度沒有像上海廣州等地那麼發達,就是時尚流行的東西,傳到桂林也需要一定的時間,二來人們的經濟能力也不足以支撐超前的消費,而且桂林本地産的布匹品質又不差,人們當然是就近使用本地經濟又實用的布料了,要不然張永發也不會是以發家。

1942年人們站在水東門街(如今解放東路東段)上,可看到人們的各種着裝。(資料圖)

政府推行“節約客餐”限制消費

都說“民以食為天”,說到吃,解放前桂林的菜系也不少,各菜系在桂林都有一兩家招牌門面:粵菜有中山中路的太平酒家,正陽路的廣東酒家;玉林菜有半酣園;北方菜有“天津食堂”、“河北食堂”、“西華春”;上海菜有“五芳齋”、“松鶴樓”。而占據最多的還是桂林菜的菜館,“美麗川”“桂林酒家”“慶珍館”“顔玉成”“晏林館”“秀峰酒家”“西湖酒家”“樂園酒家”等等,分布在桂林城各處,而且這些菜館經營面積也很大,可以毫不費力地承辦上百桌的筵席,因為這些菜館的廚師大多是來自靈川縣,一度也把桂林菜稱為靈川菜。

由于解放前廣西的經濟條件,當時廣西省政府還推行了“節約客餐”,發放《廣西省會推行飲食消費節約實施辦法》,對宴會标準做了嚴格的規定,禁止鋪張浪費。其中明定國家慶典和慰勞将士、公務機關接待外賓和舉行重要會議、婚喪和六十歲以上壽宴之外一律不得舉辦宴會,宴會的标準是中餐每桌不得超過六菜一湯,宴會之外的标準是每人一菜且每桌不得超過五菜一湯,聚餐不能用燕窩魚翅鮑魚全乳豬和外國煙酒,聚餐時間和客人名單還要上送警察局報備,警察局随時派人來檢查,而且宴會要準時開始,超過時間還得要交罰款。

由于解放前湧入桂林的外地人多,有的人沒辦法自己煮飯,隻得在外面的小飯館小餐館解決一日兩餐吃飯的問題,于是催生了“包月”吃飯這個經濟實惠的辦法,也就是每個月交錢給飯館老闆開夥,把小飯館小餐館當做了食堂。吃得多了的食客也總結出了經驗,在學校附近的包月飯館夥食比較便宜,但是品質也比較差,機關附近的飯館夥食不錯,但是價格就要貴一點,市街中心的飯館夥食好價錢也要貴。是以就有人為了要找個好的飯館包月,通常都要花上一段時間去幾家試吃,最後才定下要“包月”的地方。

至于早餐,則與我們今天的差不多,不外乎糊辣、油條和桂林米粉,桂林米粉不但有今天大街小巷分布的桂林米粉店,還有人挑着擔子沿街售賣的桂林米粉,叫做米粉擔子。桂林小吃甜品的花樣也很多,據86歲的老桂林人張美美介紹說,有涼粉、綠豆湯、綠豆糕、薄荷糖、酥糖等等,當時正陽門前有很多小吃店,是小孩子們出街遊玩最想去的地方,因為那裡彙聚着很多小吃店,可以吃到各種各樣的小食品。有名的桂林酥糖,色香味都比湖南、廣州等地的酥糖要好,在老桂林的印象裡,中山中路的日日安酥糖是他們兒時珍貴的記憶。而蓮藕糖也是桂林甜品中一個出名的食品,後來,制作蓮藕糖的蔡姓師傅過世,孩子們的糖果盒中就少了這一味了。

單身的人租房困難

在桂林要解決住的問題,除了本地人自有房屋居住之外,他人要想在桂林取得一個容身之地也很容易:短期的住旅館,長期的就要租房子或者買房子。

解放前桂林的旅館最為普遍的是中檔的旅館,分布最廣,東南西北市中心和車站附近都有分布。不過車站附近的飯店,有經驗的人是不會去住的,這裡的衛生條件不敢恭維,他們甯可多花點錢給挑夫或者車夫,讓他們載去遠一點的旅館,也不想去喂飽車站附近旅館的臭蟲。有錢的人就可以住到嶺南旅館或者樂群社等收費較高的旅館。最便宜的旅館大多冠以“客棧”“夥鋪”這樣的名字,都可以以鋪位計價,因為價錢便宜,衛生條件和裝置的簡陋是可以想象的,是以住這種地方的多數是挑夫、苦力和跑短程的小販等人,這樣的旅館大多分布在各城門附近。

想租房子的也有市場,當時在桂林租房子大概隻要六七十斤米就可以租到一個不錯的房間,後來外來人多了,租金就上漲到了一百斤米,而房間也就普通了。因為當時承接房屋租賃的中介僅有樂群社等少數機構兼營,是以租房子最好是有朋友介紹,這樣才好租到合适的房子。如果是自己按着招租的文章去找房東,不少人就得做好接受房東開出的高價的心理準備,房東要是覺得對方來曆不明,有時會拒絕租房子。特别是單身的人很難租到房子,因為當時有一個不成文的租房規矩,就是“非眷莫問”,國家不太平,你不帶着家屬,單身一個人來租房,萬一有什麼問題,房東哪敢收留你呢?

當然如果是有資金能力的人,可以在桂林買房屋來居住,樂群社等機構會承接這樣的要求。當時桂林還有專門介紹房屋買賣的“中人”,多數是家貧無兒女依靠的五十歲以上的婦女,她們大多能說會道、察言觀色,而且還和一些門第世家、豪門巨賈和新興暴發戶相認識,她們通常會憑着過人的口才,說服交易的雙方達成交易,從中擷取手續費,就可以解決自己的生活費用了。

另外,如果是從外地來桂林投奔親友的,一般會有朋友或者親戚的照應,住的問題就容易解決。像1943年底,田漢一家九口從長沙疏散到桂林,不但人多,還帶着行禮,得到桂林抗日英雄何信遺孀的幫助,在其家中住了近一年。1942年初茅盾夫婦抵達桂林,邵荃麟主動把自己的廚房讓出來給他們住,茅盾就在這樣簡陋的地方寫出了《霜葉紅似二月花》等大量的文章。