上兩篇清代學人小傳簡單介紹了吳派樸學的兩位重要人物惠周惕和惠士奇父子,接下來介紹一位“東吳三惠”裡面影響最大的人物,惠棟,他本人是惠周惕的孫子,惠士奇的次子。

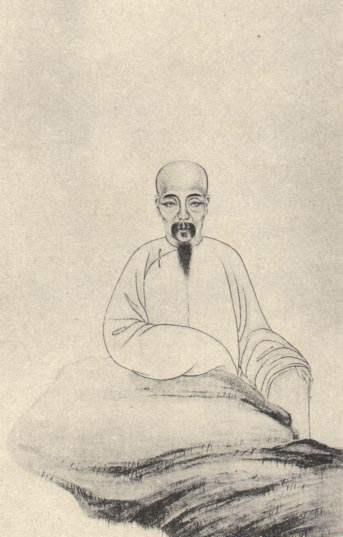

惠棟 字定宇,一字松崖,學者稱為小紅豆先生。他早年是吳江縣人,後改歸元和籍。史料記載他,“自幼笃志向學,家多藏書;日夜講誦。于經史、諸子、稗官、野乘及七經毖緯之學,靡不津逮。國小本《爾雅》,六書本《說文》,馀及《急就章》《經典釋文》、漢魏碑碣,自《玉篇》、《廣韻》而下勿論也。”可見,憑借家學和個人努力,惠棟在學術上的起步是非常好的。

惠棟一生沒做過官,朝廷诏舉天下飽學之士的時候,有大員與他交章論薦,大學士九卿向他索要著作,他一時沒有奉上而失去了進身的機會。

在學術研究領域,惠棟可以說是一位古代典籍方面的“百科全書”式的大學者。他“于諸經熟洽貫串,謂诂訓古字古音,非經師不能辨,作《九經古義》二十二卷。”他對《周易》研究非常精到,是清代樸學周易研究三大家之一。他著有《易漢學》、《周易述》等著作,被認為是“漢學之絕者幹有五百餘年,至是而粲然複章。” 惠棟在易學研究方面首标漢幟,開啟一代學風,在由宋學向漢學的範式轉移中起到了“導夫先路”的作用。惠棟罷黜宋儒之“變古”學風而倡導複“漢”之古,講求通過對漢易文獻的疏證管理,融訓诂和象數方法于一爐以治《易》。,取得很大的成果。

在禮學研究方面,惠棟延繼了清初顧炎武的治學傳統, 他傳世的《儀禮古義》一書雖僅于經文有可考者錄釋之,但卻彰顯了漢學考據派學者的獨特诠釋風格,如強調從文字形體與聲韻入手,揭示古今異文之間的語言學方法。

在《尚書》學方面,他著有《明堂大道錄》、《褅說》、《古文尚書考》等,其他還有《後漢書補注》、《九曜齋筆記》、《松崖筆記》等。其中,《後漢書補注》是惠棟在史學方面的代表作。在李賢、劉昭注的基礎上,惠棟吸納已有《後漢書》研究成果,既補充前人注解的不足,糾正其錯誤,又考證東漢史實,并且對《後漢書》體例與史法有所解讀。惠棟補注《後漢書》的方法可大緻歸納為輯佚材料、旁征博引、辨析駁正和附以己見四種。于此,錢大昕稱贊他:"惠氏世守古學,而棟所得尤精;拟諸前儒,當在何休、服虔之間,馬融、趙岐輩不及也。"可以說是相當高的評價了。

惠棟對詩歌也有研究,他早年圍繞王士禛開展了一系列的詩歌研究活動。惠棟認可王士禛性情、學問兼取的詩學理論,然與王士禛不同的是,其更為強調學問之于詩歌的重要性。惠棟認為,學問統領着性情的發揮,性情由學問培育而得。惠棟通過訓纂《漁洋山人精華錄》,強化王士禛詩歌的學術性,刻意突顯王詩的"詩史"價值。

惠棟整體的學術傾向是崇信漢學,所謂“凡漢皆好,凡古必真”,比較拘泥。這也是被同時代以及後世學者诟病之處。惠棟的考證方法包括注疏法、訓诂法和校驗法。注疏法改變了疏不破注的經學解釋傳統,強調以疏證注;訓诂法發展了“識字審音”的“國小”技術,強調文本之真;校驗法擴充了經義驗證的範圍,強調經義之真。這些考證方法的廣泛運用使惠棟超越了“複興漢學”的狹隘性,而邁向“知識性”的樸學之途,進而開啟了清代學術的新學風。“通經緻用”是傳統儒學的基本價值觀。惠棟之“通經”,是追求“明于古今,貫天人之理”,本諸“經之義存乎訓”,其“緻用”,強調“天生之才,蓋為時用”,慕漢代取士之法,求漢儒緻用之方。他門下的弟子很多,以餘蕭客和江聲等人最為知名。

惠棟于六十二歲的時候去世。