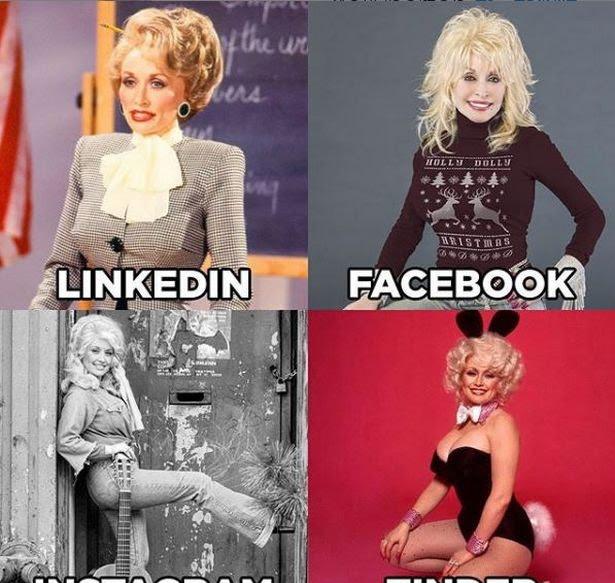

2020 年 1 月 21 日,多莉·帕頓 (Dolly Parton) 在她的 Instagram 上釋出了一張四面闆圖檔,并配文說:“讓你成為一個能做到這一切的女人。”多莉帕頓挑戰賽(Dolly Parton Challenge)誕生了。

多莉帕頓挑戰賽(Dolly Parton Challenge)

挑戰立即走紅(該文章仍然是帕頓最受歡迎的照片),其他名人也加入了進來。艾倫·德傑尼勒斯 (Ellen DeGeneres) 釋出了她的挑戰版本。奧普拉和西爾維斯特·史泰龍緊随其後。甚至哈巴狗道格也樂在其中。

多莉帕頓挑戰賽(Dolly Parton Challenge)的有趣之處在于它傳達了:我們在網際網路上都有不同的身份。

不同的身份與馬克·紮克伯格最初的社交媒體概念是正交的。大衛·柯克帕特裡克(David Kirkpatrick)在《Facebook效應》中寫道:

"你隻有一個身份,"在2009年的一次采訪中,他在短短一分鐘裡把這句話強調了三遍。他回憶到在facebook的早年,一些人認為應該為成年使用者提供"工作描述"和"興趣愛好"一欄,紮克伯格自始至終反對這樣的劃分。"你有不同的面孔--對工作上的朋友或同僚表現出一副面孔,而對你生活中熟悉的其他人卻又是另一副面孔……就快要結束了。"他說道。

他舉出了幾個理由。"對于一個人來說,雙重身份是不誠實的表現。"紮克伯格從道德角度辯護,不過他也很務實,他說:"今天這個世界的透明程度将不會再允許一個人擁有雙重身份。"換句話說,即使你希望把私生活和職場生活分開,你也不可能做得到,因為關于你的資訊正在網際網路和其他各個地方傳播。

紮克伯格對單一身份的信念使他要求在 Facebook 上使用真實姓名。在 1990 年代末和 2000 年代初,線上身份是匿名的:在 AOL Instant Messenger 上,你是soccergirl7 或 doglover42。通過強制使用真實姓名,Facebook抑制了自我表達。

Facebook 的标準化與 Myspace 的可定制性背道而馳。用 Myspace 的 CTO Dmitry Shapiro 的話來說:

當你去酒吧時,你不會穿藍白相間的制服——“Facebook 制服”。你會穿上各種令人驚奇的東西來脫穎而出。你會想要與其他人完全不同。這就是 Myspace 的真正價值所在。當人們談論想念 Myspace 時,他們想念能夠定制他們的個人資料。

Myspace 是顔色、樣式和字型拼貼。你會煞費苦心地制作了你的個人資料,從牆紙到自動播放的音樂。在 Facebook 取消個性化之前,Myspace 為使用者提供了一個發揮創造力和自我表達的場所。

今天的 Z 世代正在接受數字身份的兩個新原則:可定制性和一緻性。可定制性回收了 Myspace 的自我表達。數字原住民傾向于讓他們在網上脫穎而出的産品,拒絕 Facebook 的藍白标準。

例如, Scout正在建構 3D 虛拟房間,使用者可以在浏覽器中完全自定義和管理這些房間。 Scout 的創始人 Zack Hargett 将 Scout 稱為“Roblox 一代的 Myspace”。

年輕人每天花費數小時沉浸在數字型驗中:Roblox 的活躍使用者平均每天花費 2.6 小時在 Roblox 上。 在上周的 Q2 财報中,Roblox 宣布該平台的集中度越來越低:“去年第二季度,Roblox 流量的 50% 到 80% 來自前 10 名體驗。這個數字現在是 37%。”

數字原生代正在接受訓練,以定制豐富、複雜的虛拟世界。例如, Scapin'允許任何人建立定制的虛拟空間與朋友或陌生人一起出去玩。在某些方面,它是成人的 Roblox。其他初創公司,如Dreamworld和Manticore Games ,正在模糊沙盒遊戲、社交網絡和定制虛拟空間的界限。

可定制性的回歸與新工具的碰撞,這些工具可以讓人們更好地實作數字身份的個性化。像Figma、Canva和Kapwing這樣的公司提供了可通路的産品,讓任何人都可以為了自我表達而使用軟體。TikTok等内容平台将創作者工具嵌入到應用程式中。不再需要 Adobe Premiere 的專業知識,你可以使用手機編輯工具和特殊效果制作專業級内容。Z 世代拒絕舊社交平台所鼓勵的枯燥、受限的線上身份,轉而支援更個性化的線上表達形式。

Z 世代數字身份的另一個關鍵組成部分是一緻性。 多莉帕頓挑戰賽(Dolly Parton Challenge)标志着老一代——千禧一代、X 世代、嬰兒潮一代——是如何被教導在不同平台上表現不同的。在 LinkedIn 上,你是專業的;在 Facebook 上,你是顧家的;在 Instagram 上,你很時尚;在 Tinder 上,你很性感。對于 Z 世代,跨平台的線上身份是一緻的;真實性和自我表達是最重要的,而不是依賴于平台。

以LinkedIn 為例。 Z 世代認為 LinkedIn 是一個令人生畏的、與世隔絕的地方,可供年長的網際網路使用者自吹自擂。一些 Z 世代甚至在LinkedIn上釋出諷刺文章,令人捧腹大笑。他們自豪地宣布他們在 Krusty Krab 餐廳的新工作,這是一家“享有盛譽的機構”,将為“[他們]的生活開啟新篇章”。或者他們宣布他們作為一家價值數十億美元的公司的首席執行官的新身份。

這些文章展現了 Z 世代對社交媒體追求地位、追逐影響力的疲憊。數字原住民甯願擁有跨平台的單一一緻身份。紮克伯格說得對,“你對你的工作朋友或同僚和其他你認識的人有不同形象的日子可能很快就要結束了。”他說得對,“現在世界的透明度水準不支援一個人擁有兩個身份。”他隻是早了10年。

新的初創公司正在建構 Z 世代平台。例如, Polywork是 Z 世代的 LinkedIn——一個混合的社交網絡和專業網絡,不那麼令人畏縮,更真實。這是展示你的個性和專業身份的單一目的地。

這建立在“TikTok 履歷”(TikTok resumes)的近期趨勢之上——年輕人通過簡短、富有表現力的視訊來尋找工作,介紹他們的技能和工作經驗。起初,這種做法是非正式的,是由使用者驅動的,但 TikTok 現在已經将該功能正式化。

新的創業公司讓年輕人在網際網路上建立一緻的、個性化的身份。 Linktree是領先的個人履歷連結網站,擁有 1200 萬一使用者,為數字身份提供了一個連接配接組織。 Universe是一個移動優先的網站建構器,讓你隻需使用智能手機即可建立個人網站。 Koji由前 Myspace 首席技術官創立,讓你通過組裝類似樂高的元件來啟動自己的網站。

下一代網際網路使用者需要可定制且一緻的數字身份——這是對過去十年統一、枯燥且不一緻身份的反應。支援下一個線上表達時代的公司将擁抱 Z 世代的創造力、自我表達和毫不掩飾的真實性。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="23">最後的想法</h1>

人們很容易忘記數字一代是如何迅速和戲劇性地轉移到網上的。 2015年的12年級學生外出的次數已經少于2009年的8年級學生。年輕人在卧室裡上網;在社群裡騎車被玩《堡壘之夜》取代,去購物中心被刷Snapchat取代。這種轉變有明顯的負面影響。社會心理學家讓·特溫格( Jean Twenge) 寫道:“在接下來的十年裡,我們可能會看到更多的成年人隻知道适合某種情況的表情符号,但不知道正确的面部表情。”(In the next decade, we may see more adults who know just the right emoji for a situation, but not the right facial expression.)但這也是不可避免的。

在數字化遷移的過程中,自我表達同樣重要: 73% 的 Z 世代認為他們需要更多的自我表達才能過上幸福、健康的生活。但這種表達現在需要放在網上。年輕人可能仍然會穿着古怪的衣服去學校反抗,但他們也會精心策劃他們的虛拟形象在網上穿的虛拟服裝。年輕人可能仍會在卧室的牆上貼上海報和照片,但他們也會裝飾自己的虛拟“房間”,供朋友們參觀——就像千禧一代在 Myspace 上所做的那樣。

上周,Facebook 宣布了 Horizon Workrooms ,這是其用于工作場所協作的虛拟現實産品。

當今天的年輕人主宰勞動力時——他們将在十年内占據主導地位——這些化身和虛拟辦公室将是個性化的、富有表現力的和獨一無二的。個性會滲透到專業領域,在工作和社交數字領域,你都是“你”。擁有 3000 萬粉絲的 TikTok 創作者諾亞·貝克(Noah Beck) 最近表示:“如果你看看TikTok上最成功的人,他們做的都是與自己相關的事情。他們永遠不會完美。他們永遠不會完美地存在。”(If you look at the most successful people on TikTok, they do relatable things. They’ll never be perfect. They’ll never show a perfect existence.)

數字身份不再是孤立的個性、脫節的行為、工作和娛樂之間的清晰界限。對于那些一生都生活在網際網路上的人來說——在未來幾十年裡,他們将在虛拟世界中度過越來越多的時間——線上身份是未經修飾的離線身份的延伸。這是一種一緻和真實的東西,以及精心定制以最大限度地表達自我。

原文連結:Back to the Future: Myspace and Gen Z Digital Identity