民國,毛筆,手稿,這些都是拍場上名人墨迹的賣點。最近現身一批拍品,正包含了這些要素。手稿為十行紅欄稿紙裝訂而成,封面除标題、謄抄時間以外,還有“國立中央大學關防”紅印以及“吳有訓”藍印,内頁還有“南京大學圖書館”印章,看來是來自原中央大學圖書館。内容以稀見出版物的抄件為主,钤有的一枚私印已有漫滅,仔細辨認為“李小緣”。

李小緣手稿封面

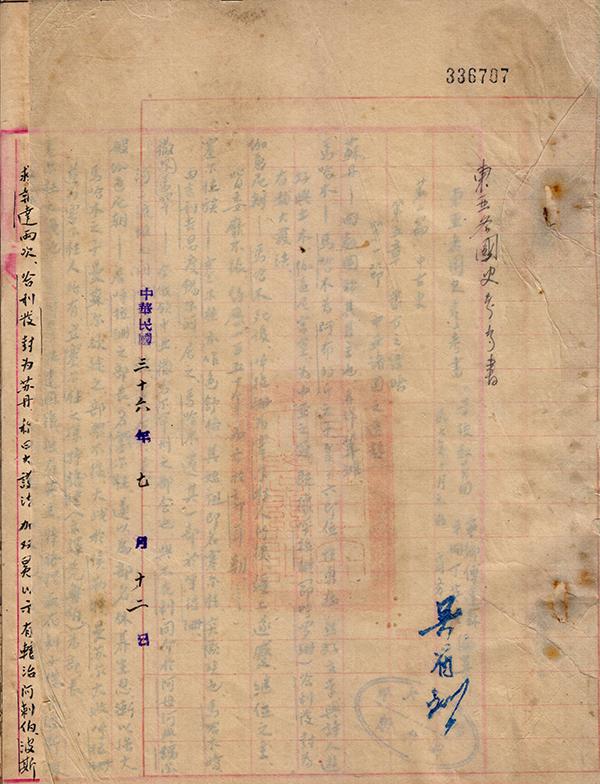

李小緣手稿内頁

1962年10月16日,顧颉剛至胡厚宣處閑談,兩人民國時期在齊魯大學、複旦大學共事,如今同為中科院曆史研究所第一所研究員。胡厚宣曾供職于中研院史語所,不知覺間聊到了南京的故人。回家後,顧先生日記如下:“到胡厚宣處,乃知解放以來,南京大學自殺者四人,歐陽翥、徐益棠、羅根澤、李小緣也。小緣一生循謹,孜孜矻矻于搜集資料,為南大積聚無數東方不易見到之書報,而五九年不知犯了何種錯誤,竟爾出此短見?聞其所寫卡片,已歸本所,倘能為之整理成書乎?”

顧颉剛緻李小緣信劄,寫于1940年

這條日記談到的幾個學人,歐陽翥是生物系教授、前中央研究院院士,1954年投井;社會學系系主任、民族學家徐益棠1953年身亡;圖書館副館長李小緣1959年過世;中文系教授羅根澤1960年跳樓。

身為前金陵大學圖書館館長的李小緣先生,久為世人淡忘。曾有位南大中國近代史專業的學生,在圖書館查閱民國期刊時,發現很多封面上都钤有“李小緣”藏書章。當時他也沒有太在意,以為是舊書店收來的。後來見到有相同藏書章的書很多,到網上去查,“才知道李先生原來是我們的老館長”。

李小緣印

李小緣有遺稿《自傳》,約寫于1954年底或1955年初,寫得很簡略,也富于時代氣息,可摘錄叙述先生的一生。李小緣生于1897年,“幼讀私塾,接受了很多封建影響”;後入“金陵中學附小,然後進中學,升入大學,十多年帝國主義奴化教育”;“回國後在金大圖書館負責西文圖書編目工作,教授圖書館課程,不知道國家的形勢,自己卻陷入帝國主義的深淵”;最後總結說,“金大服務前後二十六年,再加上金大讀書,美國留學,怎能不養成親美崇美的觀念?全國的解放是在1949年10月1日,我們的解放是在金大與金女大合并才開始的”。

青年李小緣

《自傳》來自《李小緣紀念文集》,此書源于1986年南大舉辦的“李小緣先生學術研讨會”。這是1949年後圖書館學界正式出版的首部個人紀念文集,當時雖已“撥亂反正”,但編書者回憶,“在當年動議與實施之初,依然需要勇氣與智慧”。南京大學有心,1988年初版後,2008年又出了增訂版。其中有《李小緣年譜》,記錄如下:“1959年12月26日,先生不幸謝世,享年六十二歲”,語焉不詳;《李小緣紀念文集》廣收回憶文章,叙述多有重複,雖是“紀念文集”的通病,但知名者如故交呂叔湘(并題寫書名)、學生錢存訓、同僚王繩祖、弟子孫望、後輩徐雁等,均以回顧李先生早年經曆為主,晚年提得不多,更無人言及逝世原因。

《李小緣紀念文集》1988年版

先生的大兒子李永泰,稍稍提了一下:“在去世那一天晚上,已九點多鐘了,他還是拖着沉重的步伐,在學校圖書館裡做最後一次檢視。青年人遇到他,以為還是往常的查館,誰知這是在向他心愛的圖書館,向他的事業,向人們告别。” 另有位朱正華,是李先生的内侄,他回憶姑父時寫到:“我常想:我姑父這樣的人,縱使那年不去,也定然逃不過後面的關,隻是早走了幾年……姑父啊!您為什麼撒手去得這樣猝然,這樣毅然決然,叫您的子侄們至今茫然,慘然!”

從親人的字裡行間看,《顧颉剛日記》提供的資訊更準确。前頭提到的羅根澤教授也是如此,江蘇人民出版社2012年出版了《羅根澤文存》,序文是這麼說的:羅根澤“突患腦溢血,終因搶救無效,于3月30日晚逝世,終年60歲”。而顧颉剛1960年4月4日記載:“歸來接羅雨亭兇報,渠已于三月卅一日在鼓樓醫院逝世,朋從又弱一個,更加惆怅矣。” 1960年4月14日,死因得到确信:“得自珍信,悉羅雨亭以犯病太多,不堪其苦,醫院已無法治療,于上月底跳樓自殺。悲哉!”

李小緣先生于1959年12月26日逝世。1958年上半年,全國開展“向黨交心運動”,李小緣當時也寫了近百條“小字報”,内容極其豐富。先生态度誠懇,有話直說,表現了出樸實率真的本色。“小字報”部分存于南京大學檔案館中,《李小緣紀念文集》有收錄,從中可讀出先生生前點滴。

關于建國後的運動,首先李先生的表态就不合時宜,比如“運動接二連三的來,黨的要求太高太急。應當讓出适當的休息時間”;而且牢騷不斷,“既然應該讓壞東西水遠抛棄一刀兩斷,為什麼又時常要我們挖掘,使已死之灰複燃呢”;“我對一位多年不通信的人說:現在是‘六親不認’了”。對當時已經蓋棺定論的名詞,李先生不無微詞,明顯不悉世事,談到地主,“有勤儉持家而來的,有封建惡霸的,應該有所差別的進行鬥争,不應該讓一般的地主來負責兩千年的封建責任”;談到右派,“反右鬥争時我認為僅僅是言論上的問題,人民力量這樣大我們不怕他的,給他們适當的批評夠了,不必那樣鬥他,還是可以孤立他們來教育大家的”。偶爾的表态,要麼是隔靴搔癢,如“反右不久,才認識到《人民日報》6月8日社論是适當的,及時的救了許多人,要沒有這篇社論,右派分子更多了”;或者充滿了滑稽感,如“當右派向黨進攻非常明顯的時候,不把大字報照下來,表示我們反對。但從資料的收集方面來考慮,不把大字報照下來,也不一定正确”。

談及故友聞一多,兩人年齡相仿,經曆類似,可能留美期間就已結識。聞極為賞識李,曾先後兩次相邀共事(武漢大學和清華大學),李小緣因早年在東北大學圖書館的經曆,“觀感不佳,官僚政治盤踞校中”,而“不願在國立大學工作”,兩次婉辭以謝。此後李小緣長期擔任《金陵學報》主編,多次向聞一多約稿,1940年4月收到聞一多《說繇》一稿,刊登于當年《金陵學報》第十一卷。先生在“小字報”裡是這麼說的:“聞一多在昆明為特務所狙擊,甚為憤恨,在成都舉行了一次追悼會,會中有很多挽聯。熱烈發言的甚多,甚至有許多人泣不成聲。我雖和他是朋友,毫無表示,井且說這些人認不得他,何以哭得像百姓如喪考妣。”

《金陵學報》

而對已垮台的羅隆基,李小緣做了平實的回憶:“1925年3-4月間在紐約認得羅隆基,因為他知道我搞關于中國的書目,要我為他搞一個‘關于鴉片戰争的書目’。我到紐約公立圖書館抄起來給他,在離紐約的前一天給他。這個‘書目’到底怎樣,始終無下落。回國後始終未曾聯系過。解放後看他在報紙上很活躍,認為他太神氣。原想和他通信,但沒曾通過信。在紐約的時候隻知道他是小政客,也從未往來。這次反右鬥争,他是一個大右派,幸而未和他聯系過。”

人事關系上,對南大中文系“三老”之一、時任南大圖書館館長的胡小石,李小緣充滿了尊敬,“胡館長做我們館長,我從心裡擁護的。他年長,學問淵博,這可以幫助我的淺薄。在金石方面,他有很深的研究。在國學方面,我還是有所請示的……總之是于我們圖書館有益的”。而對圖書館年輕人不明白,認為他不到館就不應該挂名,“我認為這是很不正确的……不将引起胡館長的反感,而後損失的還是圖書館”。

胡小石

而對其他同僚,李先生就不無微詞了。同樣出身于金陵大學的化學家李方訓先生,1952年被任命為南大副校長。李方訓專業素質極高,1955年當選為中科院學部委員,但和李小緣相處不佳,“無論有什麼事,我願意找别的校長來解決,願意遲一二天,等别的校長來解決,我不願意通路李校長”;老同僚萬國鼎評價李小緣做事為人是方形的,看來不虛此言。兩人似乎并無大的過節,大概還是道不同不相與謀吧,比如李校長在動員金大金女大合并時說,新的學校比舊的學校要百倍好千倍好,但小粉橋(即南京大學南苑)的草坪沒有了,原來有的花草沒有了,李校長說話不算數,李小緣有些不樂意。

李方訓

1954年,有位嚴仲儀同志受校黨委委派,協助李小緣主持圖書館的日常工作。嚴同志出身于華東軍政大學政教系,雖然才三十出頭,但已有近十年黨齡了,曾擔任過南京市的區委宣傳部長。李先生與這位口中的“嚴秘書”關系比較微妙,李先生提到了自己“有職無權”的問題,并且把“要錢要不到,要人要不到,但是黨員一要就要到”這層窗戶紙捅破了,且“自此以後,凡是人事關系問題、經費問題,全請嚴秘書負責”。不過嚴仲儀倒并非極左狂熱之徒,李先生對兩人關系做了定量分析,“我和嚴秘書的關系是:90%-95%是兩下配合的好,其餘5%-10%是由于聯系不好的未結合好。經過時間是可以結合好的”。嚴先生後來也成為學者,上世紀八十年代發表了不少圖書館專業論文。

李小緣最看重的莫過于圖書館藏品。曾有一套館藏的《天學初函》,他不單清楚地記得數目(二十一種三十二冊),也道得出流傳(由文化研究所購置,後轉入大圖書館),而且為後事忿忿不平。原來1934年福開森向金陵大學捐贈個藏時,曾來函借此書,當時的校長陳裕光是研究有機化學的,頭腦靈活,用“偷雞也要一把米”好不容易說服了李先生将書外借,可惜一直未歸還。按說福開森為彙文書院(1910年與宏育書院合并為金陵大學)的創始人,又長期擔任金大校董會的董事,而且已将個人收藏悉數捐贈,李先生在時隔二十四年後,在已改朝換代、校名更疊後,仍念念不忘這套書,确實可稱得上老校長匡亞明對他“惜書如命,愛館如家”的評價。

福開森

正在籌備校慶一百一十五年的南京師範大學,底子是南京大學師範學院和金陵大學教育系。南師藝術系很想把南大圖書館的藝術書籍拿去,這可惹惱了李小緣,他說:“藝術書不借出館外,是國際慣例。七八年來,如果(南師)專心一緻的搜購,也不難補充。我們開辟了教師閱覽室,歡迎來看,他們也不來。借而不還是個人主義;有閱覽室不來看,還是個人主義;不訂出計劃采購,專門向别的人叫嚷,這又是什麼作風!”李先生是真把校産當私産了,且生氣起來不假顔色,乃至“在外面開會,坐在一處很不好處”。

南京博物院就更不賣帳了。1952年,曾昭燏院長向南大借展文物,并聲明“這是柯慶施招呼的”,但一年多過去了,南博毫無歸還之意,且“把借去的東西,照像的照像,仿造的仿造,全未向我館提過”。李小緣坐不住了,正趕上院系調整,他把博物院借展之事送出到“建校文物圖書整理委員會”,并反複電話催還,仍無效。1953年曾昭燏來南大圖書館,他又提出歸還事宜。曾很強勢,隻說請“孫叔平(時任黨委書記兼副校長)來要”。曾走後,李先生大為光火,說“這是強權,沒有公理的”,“這是曾國藩思想作風”。但又能怎樣呢?李先生所做的,隻能是“從此我不再到博物館去了”。曾再強勢,也不過“高才短命人誰惜,白壁青蠅事可嗟”,于1964年在南京靈谷寺跳塔自殺。

曾昭掄與曾昭燏兄妹

南唐畫家王齊翰所繪《挑耳圖》 (又名《勘書圖》),由福開森捐贈,算得上是南大圖書館鎮館之寶,單單這件文物,李先生就寫了四條“小字報”。有些還是陳年舊事了,比如在“三反運動”中,把《挑耳圖》展出是否有必要?萬一折壞,誰應負責?1958年,南京博物院攜書畫前往上海博物館辦展覽,來南大借展《挑耳圖》。有位博物館的從業人員,說他是書畫的專家,懂得保管,李先生說我們派不出人去,未允。這位從業人員說,你所顧慮的,是不是怕它的“嬌氣”?如果你做不得主,他可與黨委會聯系。最後,在李先生的堅持下,《挑耳圖》用照像放大的方法寄去。收到後,這位從業人員寫了一封信,将複制件退給了校黨委會。這位從業人員是誰?在“小字報”裡未點名,不符合李先生的風格,可能是編輯隐去了。李先生最後評價他,“不愧為将門之子”,結合之前的言行,看來來頭不小。 李先生深知,《挑耳圖》的事讓自己成了“招風的大樹”,“現在是在刮四五級風,将來還要刮八級風,把名字弄到報紙上,一定是有可能”, 但《挑耳圖》是國寶,是有“嬌氣”的,應該要照應好它,“才對得起六億人民”。

《挑耳圖》

李小緣逝世後,南京大學為先生舉行了降重的追悼會,胡小石館長緻悼詞,郭影秋校長出席并講話,上世紀五十年代的南大于逝者倒也不薄。如前文所言歐陽翥教授自殺後,據南大王覺非回憶,出事後,校上司擔心被上級斥為未能執行好黨的知識分子政策,是以主動檢讨,并且“聲淚俱下,驚慌失措”,而當時的市委書記柯慶施卻大發脾氣,有“死了活該”、“示威”、“應該加以批判”之語。校上司精神立時輕松,傳達時說“這是對他自己不負責,對人民不負責的表現”。不過這近乎一家之言,歐陽翥身後并未被批判,還成立了有五十一位教授組成的治喪委員會,并且出版了《追悼歐陽翥教授》的小冊子。南大檔案館藏《華東局宣傳部轉發南京大學孫叔平、陳毅人兩同志關于該校生物系教授歐陽翥自殺事件的報告》,措辭也很理性:“這一事件反映了某些老教授受舊社會思想影響甚深,感情甚為脆弱,緻一旦遇到了某些意外事情,容易産生悲觀絕望的情緒。希各高等學校今後特别加以警惕,加強對老教授的團結和政治思想教育,對他們的工作生活多加以關心,防止類似事件的發生。”

歐陽翥之墓

《李小緣紀念文集》也影印了李先生的遺囑,遺囑寫于過世前夜。除了交代家事、叮囑子女以外,關于自己的書籍,先生做了以下安排:“圖書全部贈送圖書館,其不要部分還給家中作為妻子生活之資”;“我編的稿子和西文論中國之目錄,希望圖書館好好保管,如果有人能編可以擴大編制,把一切的一切捐獻出給人民”。

後人忠實地完成了先生的遺願。1960年1月,李永泰、李永徽将先父中外書刊近三萬冊捐贈南京大學圖書館;1961年2月,李永泰将十萬餘張西人論中國之卡片及卡片櫃(共36匣)贈與中國社科院曆史研究所,顧颉剛日記提及的“聞其所寫卡片,已歸本所”即此;同年,李永徽将祖上所遺之折扇、碑帖、字帖贈與南京師範學院美術系;1963年李永泰将十餘斤手稿捐贈給中國社科院曆史研究所。

圖13 李小緣遺囑

2002年11月2日的清晨,薛冰先生在南京南王府大街逛舊書攤,見到一本《李小緣先生贈送書刊簡目》,薛先生“一瞥之下,即知系難得之資料,一旦錯過斷無複見之機會,遂急與議價”。此即南大圖書館接收李氏藏書時登記造冊的原始目錄,由施廷镛主持編制。《簡目》不單列出了圖書的種類、數量,而且著錄了每一本書的書名、編著者、出版時間、出版者等資訊,并注明了估價。《簡目》還列出了一大類,就是“有待標明未曾列入目錄者”,包括幻燈片,卡片目錄,手稿(大部分是圖書館學講稿),以及抄錄稿。編制者認為這些資料“零散繁多,它的内容,究與圖書館業務學習和研究,有何參考價值,須詳細檢閱,不是倉促間所能确定”。而這些手稿和卡片,正是李小緣先生畢生未竟之事業,希望圖書館“好好保管”并“擴大編制”,沒想到不到一年,連有沒有參考價值,都成了問題。

李先生到底是什麼模樣?在晚輩眼中,從外表看,從未見他着過西裝,解放前總是長衫、長袍,解放後是中山服,也從未聽他講過“YES"、“NO”。他留學回來,運回了大量卡片,但送給嶽父嶽母家的,隻是一把在美國買的紅漆中國筷子。他厭惡拉拉扯扯,親友凡“求差”、“擔保”、“做中人”一類的事,都不敢去找他,怕碰釘子。他有情緒,他面對“圖書館館長三人,秘書一人(一國三公)”的配置,無所适從,異常苦悶;他熟悉的領域突然陌生起來,《采菲錄》這樣的民俗學資料,居然成了黃色書籍;他與外界隔閡,當思想改造時,他才第一次聽到“統一戰線”,“以為是一個軍事機關,下午去開會,午飯時告訴家中,今晚可能不得回來”;對時髦口号“厚今薄古”,他說“其結果将數典忘祖”,并天真的設想“多數人厚今,少數人厚古,可以不可以呢”;1957年3月,領袖動議,《參考消息》的訂閱範圍擴大,他開始訂閱,“卻又弄得思想更混亂,趕快停止不閱了”;至于變幻莫測的蘇聯政治人物如莫洛托夫、布爾加甯,“忽然一天看不見他的名字了”,他隻能說“我不明白”。

但他仍有激情,仍願意發出聲音,1955年當選為南京市第一屆政協委員時,他提出“保護好南京城牆”、“保護南京栖霞山摩崖石刻”的議案;在當時“看圖書館工作,是無須要學識,任何人都可以行”的言論下,1956年在高教部舉行的全國高校圖書館會議上,他仍反複聲明“高校圖書館應該是學術性機構”,這是一位學問家的真知灼見。

中年李小緣

這樣一位樸素、端方、耿介的學人,後人尊其遺願,骨灰撒入黃海。後來,其衣冠與妻朱淑貞的骨灰,合葬于南京南郊普覺寺“婺源馀慶堂李氏墓園”。