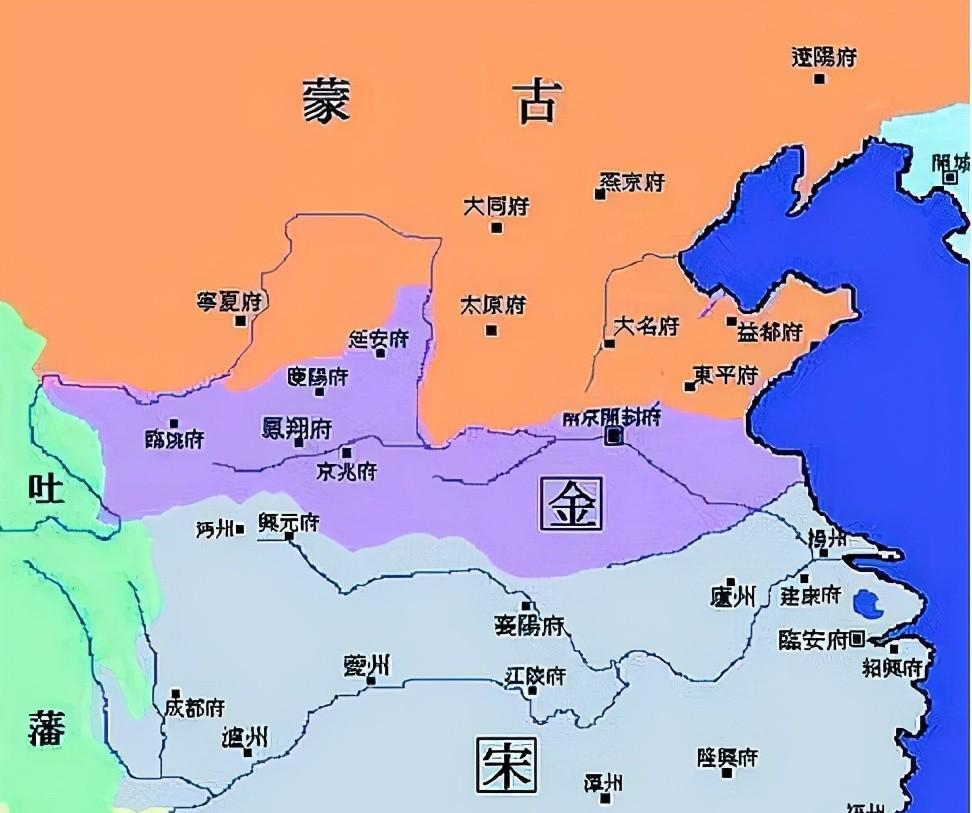

公元1227年,成吉思汗病危,他在臨終之前叮囑子孫們說:金國的重兵全部駐紮在潼關一帶,占有地形之利,難以快速攻破。如果蒙古能借道于宋朝,那麼就可以由唐、鄧進軍直搗金都汴梁,攻滅其國。成吉思汗斷定“金,宋之世仇也,必許我”,認為滅金的關鍵在于借道于宋,而且宋肯定會同意蒙古的提議。

五年之後,眼見金國難以攻破,窩闊台與拖雷便執行成吉思汗的遺囑,派使者前去聯絡南宋,提議夾攻金國。宰相史嵩之将蒙古人的提議上奏朝廷,包括宋理宗在内的大部分人都認為複仇的時機到了,隻有趙範不樂意,他認為聯蒙滅金與當年聯金滅遼太像了,恐怕又是取禍之端。然而,宋理宗還是答應了蒙古人的請求,命史嵩之歸報蒙古,雙方約定夾擊攻滅金國之後,南宋取回河南故地。

夾攻金國

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">南宋“聯蒙滅金”,報了百年世仇</h1>

1233年四月,金兵入侵南宋光化,其鋒甚銳。宋将孟珙組織反擊,斬殺金國唐州守将武天錫,斷了金哀宗逃亡入蜀的後路。五月,金兵一度于亳州擊退蒙古兵,士氣複振。為了突圍,金哀宗計劃出奔蔡州。當時天正下着大雨,金人隻能在泥濘中艱難地逃亡。金哀宗避雨于雙溝寺中,看着滿目蕭條的景象,不禁長歎:“生靈盡矣!”

這年秋季,宋将孟珙大敗金兵于馬蹬山,降其衆七萬人。八月,蒙古元帥抵達襄陽,與宋人約定一起進攻蔡州,會獵金哀宗。此時的金哀宗依然看不起宋人,他說:“宋人,何足道哉!朕得甲士三千,縱橫江、淮間,有餘力矣。”

到了九月份,見局勢威迫,金哀宗又心生與宋朝和好的念頭來——他命完顔阿虎去向宋朝将領乞求糧草,并曉以唇亡齒寒之義,說:“宋負朕深矣!朕自即位以來,戒殤邊将,無犯南界”。金哀宗指責宋朝統治者缺乏遠見,他說:

彼為謀亦淺矣,蒙古滅國四十,以及西夏;夏亡,及于我;我亡,必及于宋。唇亡齒寒,自然之理。若與我連和,是以為我者,亦為彼也。

完顔阿虎将金哀宗的口信帶給南宋,然而南宋拒絕了他的請求。接着金哀宗連續兩次擊敗蒙古兵的進攻,鞏固了蔡州防線,蒙古人便于城外修築長壘,打算圍困蔡州。

金哀宗責怪宋人不懂唇亡齒寒的道理

冬季十月,南宋宰相史嵩之命孟珙帥師二萬,運米十萬石以赴夾攻之約。宋軍的到來徹底斷絕了金人的希望,城中人更加恐懼,士兵們都私底下商議棄城投降。有一次,金兵自東門出戰,被孟珙俘獲了幾名士卒,得知蔡州城中饑困。于是孟珙便與蒙古元帥塔察兒約定,蒙古軍攻其北,宋軍攻其南。

眼看城門即将告破,金哀宗立下以必死的決心,他感歎道:“祖宗傳祚百年,至我而絕,與古荒淫暴亂之君,等為亡國,獨為此介介耳!”

1234年春正月,孟珙聽降人說蔡州已經絕糧三月,城中的鞍馬皮革全被吃完之後,又預設以老弱病殘之肉為食,“諸軍日以人畜骨和芹泥食之”,而且還常常斬殺敗軍之将,分食其肉,故而人心渙散,欲降久矣。于是孟珙與蒙古兵發起總攻,一舉攻破了蔡州城。

金哀宗知道城牆已被攻破,便在萬急之下傳位給完顔承麟。金國百官剛拜賀完新主,正準備出去迎敵,隻見南城牆上已經遍布宋人的旗幟,南門守兵盡皆潰走。孟珙召集宋蒙聯軍突入,金人被迫進行巷戰。金哀宗自知不能免,便于幽蘭軒上吊自殺。孟珙急入宮中詢問金主何在,金國執政張天綱答曰:“城危自經矣。”于是孟珙與蒙古元帥塔察兒共分金哀宗屍骨及金國寶玉、法物。是日,完顔承麟亦戰死于軍中。

金國滅亡之後,宋朝派人前去打掃祭拜河南的祖宗陵墓;接着孟珙将金哀宗屍骨及張天綱等俘虜送往臨安,告祭九廟,報了與金人之間長達百年的世仇。

孟珙獲得金哀宗遺骨,鎖于大理寺獄庫之中

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">“聯蒙滅金”是否是戰略失誤?</h1>

在金哀宗看來,南宋“聯蒙滅金”的戰略是愚蠢的。所謂唇亡而齒寒,在金朝滅亡之後,南宋果然也被蒙古攻滅——然而那差不多都已經是半個世紀以後的事了。“聯蒙滅金”固然對南宋的滅亡産生了消極影響,但對南宋的延續卻也發揮了積極作用。

南宋是一個比金國弱小的國家,倘若沒有實作聯蒙滅金,那麼它很可能會遭遇魯國那樣的命運——戰國時秦國強大,東破楚國,火燒夷陵;為了生存,楚國便往東滅亡了比自己更弱小的魯國,然後遷都于此來躲避秦軍——當金國中都被蒙古攻破之後,金人便南遷到汴梁,之後蒙古人就像追逐獵物一樣對金人窮追不舍,金人唯一的逃亡方向就是更南面的宋朝了。是以,宋金的關系并不是唇齒那麼簡單,金人就好比一條落水的惡犬,如果不跟進給它當頭一棒,那麼等它爬出來後,就會來咬比自己更柔軟的人了。

金哀宗指責宋朝人不懂唇亡齒寒的道理,然而他何曾将宋人視為利益共同的盟友?當他得意之時就來讨要歲币,揚言得甲士三千,便可縱橫于江、淮之間,視南宋如掌中之物;待他失意之後,又聲稱宋朝“若與我連和,是以為我者,亦為彼也。”然而假如宋朝真與金國聯合,那麼為了突圍,金人必定會竄逃進入川蜀地區,然後将蒙古之禍水引入襄陽與臨安。也正是因為料到如此,是以在金人進攻光化的時候,孟珙才迅速組織反擊,令金哀宗隻有蔡州這麼一條生路可逃。

是以,認為“聯蒙滅金”是戰略失誤,這是站在金人的角度做出的判斷,并非宋人的角度。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">宋人為什麼非得“聯蒙滅金”不可?</h1>

王夫之在《宋論》中說“聯蒙滅金”對于南宋而言自然不算是最佳的選擇,卻也是現實情況下唯一的選擇。蒙古人對金人窮追猛打,明知道金亡之後自己會變成蒙古的下一個對手,但南宋不得不做出聯蒙的選擇。

首先,金國乃是世仇,并且早已被蒙古打得瀕臨垂死狀态。如果要顧及唇亡齒寒而與蒙古為敵,不僅得出力輔助金國,而且還得與更強大的蒙古交兵,此非計之上者也;況且金人非我族類,怎麼知道它不會忽然背盟棄我,像侯景反攻南梁那樣留下禍患?如此看來,還不如與蒙古瓜分金國故地,竟長江而有之,然後再組織江淮防線,自主抗蒙,又何需一個即将滅亡的金國來做屏障?

其次,如果保持中立,那麼将喪失主動權。蒙古人滅亡金國隻是時間的問題,如果南宋拒絕夾攻的要求,又不與金國結盟,而是坐視不管。那麼在蒙古吞滅金國之後,南宋将配置設定不到一點利益,而且還将成為蒙宋交戰的借口,促使戰争更快的到來。

最後,“聯蒙滅金”對于南宋來說是一個困難的選擇,也是唯一的選擇。蒙古人蹂躏金國,眼見金國将滅,對南宋頗有垂涎,故而派使者來提出夾攻的要求,目的在于探知宋朝虛實。在這種情況下,宋朝難以回絕,因為宋金為世仇,這是人盡皆知的事;蒙人來幫宋人報仇,宋人卻拒絕,這相當于站在了與蒙古敵對的立場,必将引禍上身。是以,宋人除了同意夾攻之外,并無更好的選擇。

其實,對于金國将亡,南宋即将與蒙古接壤的現實,宋人早有準備。早在金國南遷汴梁的那年(1214年),宋朝大臣真德秀就上書告誡說:“今當乘虜之将亡,亟圖自立之策,不可幸虜之未亡,姑為自安之計也。”認為與其留着一個垂亡的金國,使上下苟安松懈,不如促使金國快速滅亡,以便驚醒宋朝——隻有我方在亡國之危的壓力下,才能奮發圖強,而是不把希望寄托在世仇近鄰之上。

聯蒙滅金使南宋從苟安的狀态中驚醒過來

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">南宋“聯蒙滅金”與北宋“海上之盟”不同</h1>

人們常将南宋的“聯蒙滅金”與北宋的“海上之盟”混為一談,認為宋朝不吸取教訓,前因聯金滅遼而遭恥,後又因聯蒙滅金而亡國。但是,與“海上之盟”不同,“聯盟滅金”并非導緻南宋滅亡的主要原因。

“海上之盟”是北宋主動提出的,宋徽宗與童貫等人見遼國衰弱,便主動派人與阿骨打聯系,約定夾攻遼國,待事成之後取回燕雲十六州。然而北宋不自量力,在與遼國的交戰中接連敗北,連燕京的牆頭都碰不到。結果還是靠阿骨打之力才消滅了遼國,宋人卻依然恬不知恥地來要求分地,将自己的腐敗無能暴露在金人的面前。金人通過摸清北宋虛實之後,才敢兩次長驅直入,俘虜了徽、欽二宗。

與“海上之盟”的造釁之端不同,“聯蒙滅金”是蒙古人主動提出來、并且南宋不得不接受的要求。為了避免金哀宗流竄入川蜀、或者肆虐于江淮,宋人決定與蒙古夾攻金國。在戰鬥中,南宋軍英勇奮戰,發揮了重要作用,令盟友刮目相看。直到後來宋人趙範等謀複三京,給了蒙古人借口,雙方才開始了長達近半個世紀的攻守戰。

是以,可以說“海上之盟”是北宋人主動挑起的禍端,而“聯蒙滅金”是南宋人為了占據主動,不得不做出的決策。看曆史問題時應具體分析,不可一概而論。