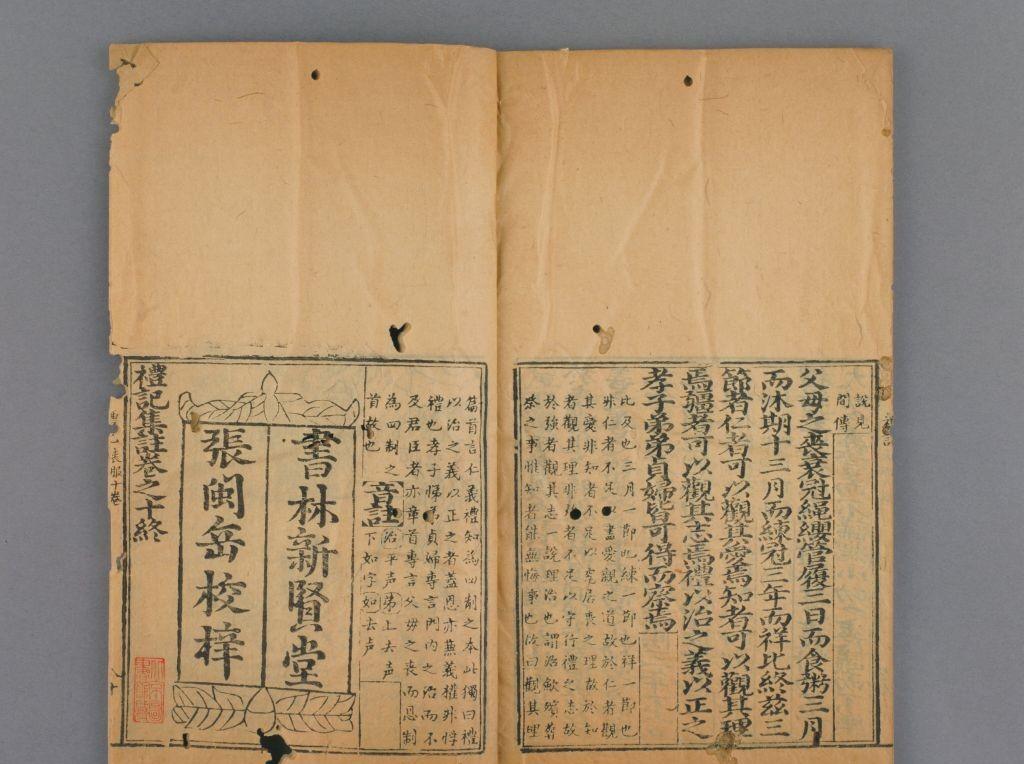

《禮記》是中國古代一部重要的典章制度選集。 圖檔源自故宮博物院官網

早在先秦時期,我國已存在較為完善的退休制度。周代以禮制治天下,《禮記》中就有“大夫七十而緻事”的說法。古人認為70歲是一個分界線,《禮記》曰:“七十曰老,而傳”。“傳”指的是“傳家事,任子孫”,即老人把家庭交給子孫管理。以此類推,古代官員到了70歲,也得把官職交還給君主。當然,這不是硬性要求,對于那些到了70歲還“有德尚壯,猶堪掌事”的官員,君主可以要求其繼續留任,并賜給幾杖以示優待,相當于現在的“延聘”或“返聘”。

卿大夫退休後稱為“國老”,士退休後稱為“庶老”,都能享受一定的待遇。《禮記》記載,“殷人養國老于右學,養庶老于左學。周人養國老于東膠,養庶老于虞庠,虞庠在國之西郊。”這裡的“右學”“左學”“東膠”“虞庠”都是官辦的教育機構。退休官員們住在裡面,恐怕不僅僅是養老而已,還要承擔一定的教學任務,傳授豐富經驗。

到了漢代,退休的年齡基本上也定在70歲。漢代班固的《白虎通義》解釋說:“臣七十懸車緻仕者,臣以執事趨走為職,七十陽道極,耳目不聰明,跂踦之屬。”意思是大臣到了70歲以後,身體狀況已經不再适應工作了。到了70歲是否退休,首先要靠個人申請,如果個人不申請,也可以繼續工作。如《漢書》記載有個叫蔡義的,“為丞相時年八十餘”。主動申請退休的人,年齡差别也很大。著名的發明家張衡擔任河間相時就曾申請退休,沒被準許,又到朝中當了尚書,直到去世時才62歲。而東漢有個叫張況的,“遷涿郡太守,時年八十,不任兵馬,上疏乞身,诏許之”(《東觀漢記》),到了80歲才申請退休。可見漢代70歲退休并不具備強制性。

西漢時期退休的官員,朝廷大多是給予一次性的賞賜,并沒有規範的制度保障。到了王莽執政時期,為收攏人心,曾規定“天下吏比二千石以上年老緻仕者,參分故祿,以一與之,終其身”(《漢書》),意思是二千石以上的進階官員退休後,可以享受三分之一的俸祿作為終身俸。但這一制度在東漢并沒有保留下來,官員退休後享受什麼樣的待遇,完全依賴于皇帝的意志。

南北朝時期,政權更疊頻仍,退休制度很難得到保障,竟然出現了少有的高齡官員。據《魏書》記載,北魏的大臣羅結“年一百一十,诏聽歸老。”之後“朝廷每有大事,驿馬詢訪焉”,至“年一百二十歲,卒”。他110歲才正式退休,又為朝廷出謀劃策了10年,真可稱得上是高壽了。雖然魏孝明帝曾下诏,地方官員任期結束時“已滿七十,方求更叙者,吏部可依令不奏”,另外“可給本官半祿,以終其身。”但這一诏令随着北魏的分裂,并未真正得以施行。

唐代,官員退休制度正式确立。《通典》記載:“大唐令,諸職事官,七十聽緻仕。”六品以下的官員退休要通過尚書省申請,一般都會得到準許。五品以上的官員需直接向皇帝上表,由皇帝親自稽核。唐代官員退休後可以享受一定的經濟待遇,如前《通典》記載:“諸職事官年七十、五品以上緻仕者,各給半祿。”即五品以上的官員享受一半俸祿的終身俸。退休的官員還有專人管理。在京的退休官員由從六品的通事舍人負責管理,“凡緻仕之臣,與邦之耋老,時巡問亦如之。”(《舊唐書》)。京外退休官員則由當地的州縣官府代管。

宋代依然保留了官員70歲退休的制度,并把自願申請改為強制退休。《宋史》記載:曾有侍禦史上書建議“文武官年七十以上不自請緻仕者,許禦史台糾劾以聞。”身體狀況也成為官員退休的重要标準,如果确因身體原因不能任事的,可向朝廷申請提前退休,“雖未及七十,但昏老不勝其任,亦奏請之”(《朝野類要》),類似于現在的“病退”。

宋代官員退休後,一般都能享受到一半的俸祿,個别有功之臣還能保留全部俸祿。除了享受“終身俸”外,宋代官員退休時還會官升一階,近親子弟還可直接授予官職,稱為“蔭補”。此外,退休官員還可以向朝廷要求在科舉考試中提高自己親屬的名次,稱為“恩例”政策,但仍有一些官員戀棧權位,想盡辦法不肯退休,有的甚至年及“八十尚未辭官”(《宋會要輯稿》)。為此大臣呂公著曾給朝廷上書稱:“然自本朝以來,凡緻仕者雖例改官資,或推恩子弟,年及而願退者常少。”宋代的官員為了推遲退休,還有的不惜更改自己的年齡,稱為“官年”。宋人洪邁《容齋随筆》中就記載了這樣的現象,如有人“雖春秋過七十,而官年損其五”,有人“實年七十,而官年六十七。”

明清時期,官員退休制度更加完善規範,年齡基本沿襲70歲的标準,但會根據實際情況進行調整。比如明代規定京官文官年七十,地方官六十五,武官六十退休。《大清光緒新法令》“退休制略”條目中規定:副将以六十歲為限,參将以五十四歲為限,遊擊以五十一歲為限,都司、守備以四十八歲為限,千總、把總以四十五歲為限退休。

至于退休待遇,明代根據官員級别每月撥給相應的俸糧、錢鈔,而清代則根據級别及立功情況等分為“全俸”、“半俸”、“四分之一俸”和“不給俸”四檔。明清朝廷一般鼓勵退休官員傳回原籍,即“告老還鄉”,之後著書立說,開辦書院,寄情山水……可謂是開啟人生新階段。

(來源:《北京晚報》2021年3月26日,第32版;作者:劉疆;圖檔來源:故宮博物院官網)