《古文觀止》選取了《左傳》中的三十四篇文章,其中有八篇是講春秋時期諸侯國與國之間交往所展現的外交辭令之美。1、《陰饴甥對秦伯》:韓原之戰晉國大敗,晉惠公被俘,陰饴生作為戰敗國的使者面見秦穆公,從君子、小人兩方面表明晉國上下同心,決不屈服,以退為進,柔中帶剛。

2、《展喜犒師》:齊孝公攻打魯國邊境,魯僖公派展喜去犒勞齊軍。展喜作為弱勢一方的代表前去斡旋,用職責大義和“先王之命”向對方施壓,使其不得不為自己的名譽而讓步。

3、《燭之武退秦師》:秦、晉兩國連合幾個小諸侯國攻打鄭國,鄭國派燭之武前去談判。燭之武利用秦、晉之間的沖突,讓秦伯認識到晉國才是滅亡鄭國的最大獲益者,成功勸說秦國退兵。

4、《王孫滿對楚子》:楚莊王經過多年努力此時已是霸主,面對日益衰落的周王朝,問鼎的大小輕重,是對王權極嚴重的挑釁。王孫滿用“在德不在鼎”反駁他,維護了周王室的尊嚴。

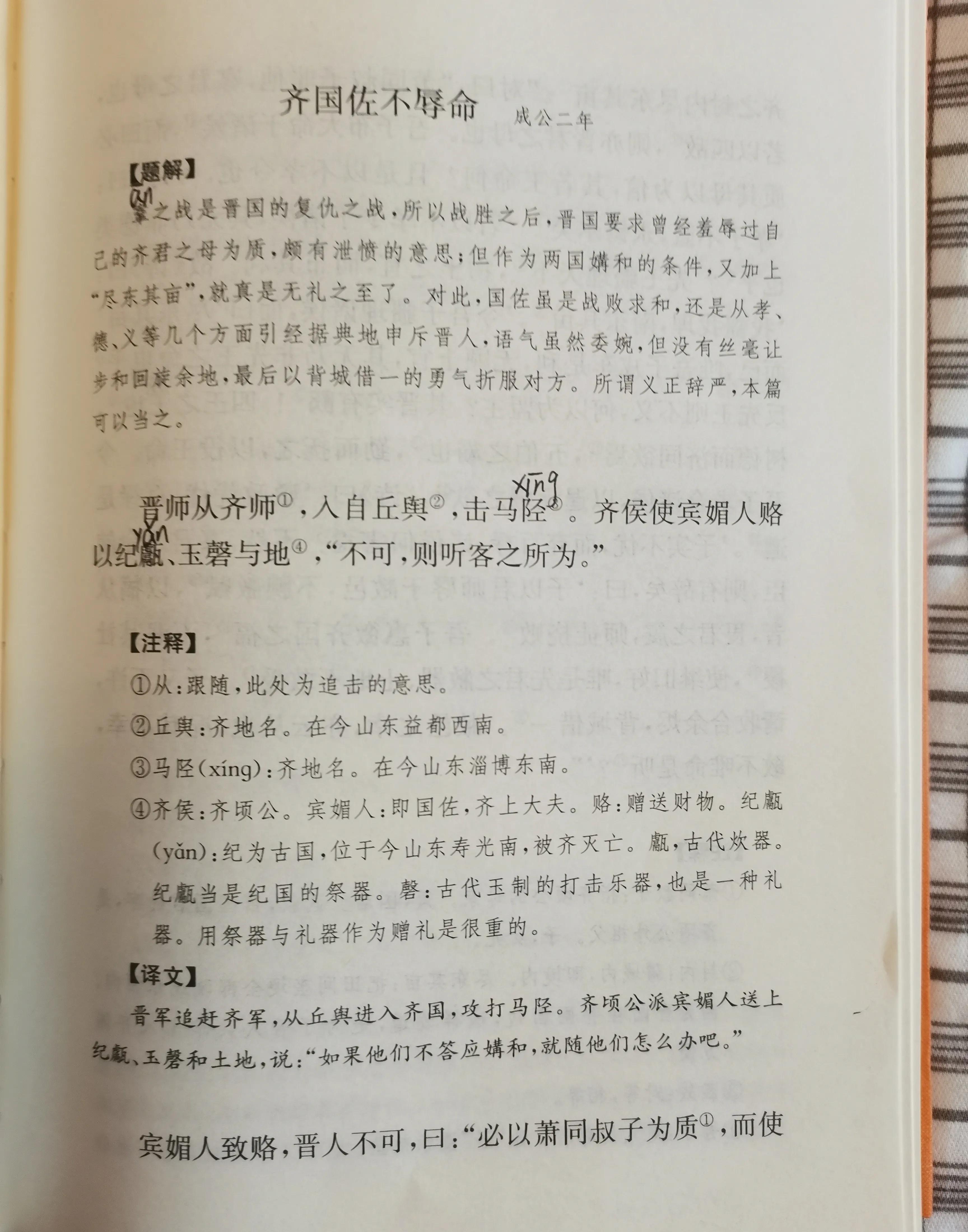

5、《齊國佐不辱命》:晉、齊交戰,晉國勝,齊國派國佐賓媚人前去求和。面對晉國提出的無禮條件,國佐從孝、德、義幾方面引經據典地申斥,義正辭嚴,讓對方折服。

6、《楚歸晉知瑩》:楚國和晉國交換俘虜。面對楚王的試探,晉國的知瑩看似直接回答楚王的問題,但實際上是把自己置身事外,隻講從作為臣子的責任和對國家的忠誠的角度自己應該怎麼做,不卑不亢,維護了國家和自己的尊嚴。

7、《呂相絕秦》:晉厲公派呂相去秦國宣布絕交,列舉了一連串事實說明秦國背信棄義。

8、《駒支不屈于晉》:晉國因國力衰弱,被附庸的諸侯國日漸怠慢,不檢討自身,反而歸罪于駒支。駒支的辯辭用事實說話,并引用中原人的《詩經》典故,逐句辯駁,辭婉理直,最終使晉人認錯。

從以上八篇可以看出:國力越弱,辭令越美。辭令雖然顯示智慧,但也是實力不濟的一種展現。隻有弱勢的一方才講究辭令技巧,強勢的一方往往不需要,因為可以直接實力碾壓。兩國交往中,倘若實力懸殊,則弱國隻能通過外交辭令來苟延殘喘。譬如展喜、燭之武、王孫滿所在的國家相較于對手全無一戰之力,是以辭令最為委婉優美,最為無力;倘若弱國尚有一戰之力,辭令就出現柔中帶剛,以退為進。譬如陰饴生、齊國佐、呂相所在的國家,盡管是戰敗國,但仍有實力組織起反抗,仗着這一點可增加談判的籌碼;假如兩國實力相當,則辭令顯得硬氣許多。譬如知瑩、駒支所在國與其對手國,可以義正辭嚴、逐條辯駁,說完了還讓對方敬佩、認錯。

也許是生在國家日益強盛的時代,我們不太欣賞外交上的辭令之美,反而喜歡“硬剛”、“怒怼”。

“美國沒有資格居高臨下同中國說話,中國人不吃這一套!”

“中國人民絕不允許任何外來勢力欺負壓迫奴役我們,誰妄想這樣幹,必将碰得頭破血流”

“我現在講一句,你們沒有資格在中國的面前說,你們從實力的地位出發,和中國談話。”

字字千金,擲地有聲,國人聽了熱血沸騰、八方點贊。史書讓我看到了辭令之美,現實讓我感受了國強之美,該剛的剛,該怼的怼,從實力出發,用實力說話。

注:《左傳》用編年體用編年體記載了從魯隐公元年至魯哀公二十七年兩百五十四年間的史事,是一部圍繞“争霸”這一春秋時期的中心事件,記述以争霸強國為主,以與這些強國發生各種關系的諸侯國為輔的“世界史”。