1912年2月12日中國曆史上最後一位皇帝愛新覺羅·溥儀頒布退位诏書,由此為自秦始皇以來在中國延續2133年的皇帝制度畫上了句号。溥儀就這樣作為中國的末代皇帝被定格于曆史中,然而這時隻有6歲的溥儀顯然無法獨自做出退位這樣的重大決定,事實上這時的溥儀甚至可能不知道退位對自己究竟意味着什麼。盡管退位诏書是以溥儀的名義發的,但退位這件事和溥儀委實沒太大關系。

1908年光緒皇帝和慈禧太後先後去世。由于光緒生前未能留下子嗣,于是由慈禧太後做主安排光緒的侄子溥儀入承大統。此時虛歲三歲的溥儀顯然無法擔負起治國理政的重擔,是以光緒的皇後隆裕遵照慈禧的遺诏垂簾聽政,與此同時溥儀的生父載沣以監國攝政王實際總攬朝政。正因為當時的清廷是由隆裕皇太後臨朝稱制,是以退位诏書在開頭就提到“朕欽奉隆裕皇太後懿旨”。

事實上下發退位诏書的決定正是出自于隆裕太後,而這道宣告溥儀成為中國曆史上末代皇帝的诏書也同時宣告隆裕太後成為了中國曆史上的末代太後。隆裕這位中國曆史上最後一位太後和她的前任慈禧恰恰形成了鮮明的對比:衆所周知慈禧是一個權力欲極強的人,同時她也有着相當高明圓滑的政治手腕。然而慈禧的權力欲和權力手腕在隆裕身上都是找不到的。

本名葉赫那拉·靜芬的隆裕太後是慈禧太後的侄女,而她也憑着這層關系成為了光緒的皇後。隆裕不知道自己的悲劇命運就此開始:隆裕在《一個美國人眼中的晚清朝廷》這本書中呈現的是一種雞胸駝背、膚色灰黃的形象。總之隆裕的外貌是不敢讓人恭維的,而這點在隆裕留存下來的照片中也能得到印證。光緒在選妃時其實根本就不中意隆裕,隻是迫于慈禧的威嚴才違心冊立隆裕為皇後。

新婚之夜的光緒對着隆裕大哭一場說:“你永遠是我敬重的姐姐,可現在我多難啊”。慈禧之是以要把隆裕冊立為皇後盡管有關照自己侄女的意思,不過更為重要的是想讓隆裕幫自己監視光緒的一舉一動。這就注定隆裕将成為一個受夾闆氣的小媳婦:她在光緒眼中是慈禧派來監視自己的卧底,然而身為光緒皇後的隆裕又和慈禧不是一條心。隆裕和光緒的婚姻從一開始就注定是一場悲劇。

隆裕盡管貴為皇後,可光緒寵幸的是珍妃。久而久之連侍女太監們也不大把這位不受寵的皇後放在眼裡,而隆裕則本着多一事不如少一事的原則對這些人睜隻眼閉隻眼。隆裕盡管一心一意侍奉慈禧,但卻不願卷入光緒和慈禧之間的沖突漩渦,加之性格沉悶的隆裕不懂得巧言令色,是以怒其不争的慈禧并不大喜歡這個太過老實的侄女。在光緒和慈禧面前兩頭不讨好的隆裕平日與諸命婦王妃見面也不太有威信。

1908年光緒和慈禧先後去世。由于光緒生前未能留下子嗣,于是由慈禧太後做主安排光緒的侄子溥儀入承大統。此時的溥儀虛歲三歲,顯然無法擔負起治國理政的重擔,是以隆裕遵照慈禧的遺诏垂簾聽政,與此同時溥儀的生父載沣以監國攝政王實際總攬朝政。垂簾聽政的隆裕太後和攝政王載沣開始共同主掌風雨飄搖的清王朝。慈禧的死隆裕使終于可以喘口氣,同時她還得以繼承慈禧留下的上千萬兩私房錢。

然而這時的隆裕和載沣都缺乏慈禧那樣高明圓滑的政治手腕,而清王朝的江山此時已然到了岌岌可危的地步。已在後宮謹小慎微生活了20年的隆裕對外面的世界根本不了解,她也不具備慈禧籠絡朝臣的政治手段。盡管慈禧的遺诏是讓隆裕和載沣同掌朝政,但載沣很清楚自己要想和載沣分權幾乎是不可能的。有一次載沣就提名那桐為軍機大臣一事請示隆裕,不想隆裕卻推薦袁世凱的拜把兄弟徐世昌當軍機大臣。

載沣盡管答應讓兩人同時當軍機大臣,但仍不無警告地提醒隆裕:“隻有朝廷重大事件才需太後出面商議,這些具體政務就不必煩勞大駕了”。經此一遭之後本就沒什麼實權的隆裕就很少再直接出面幹涉載沣。隆裕對幼帝溥儀隻能盡母親的責任,而對國家軍政大事則從此一概不管不問。1911年辛亥革命爆發後載沣辭去攝政王,此後清廷的一切自衛堡壘盡自行撤毀,隻留下一個孤兒、一個寡婦。

一向不過問朝政的隆裕在這種形勢下不得不勉為其難過問起朝政來。隆裕封袁世凱為總理大臣并對袁世凱說:“餘一切不能深知,以後專任于爾”。隆裕此舉實際上相當于把一切權力都交給了袁世凱。隆裕希望袁世凱能采取切實有效的措施挽狂瀾于既倒,進而使風雨飄搖中的清王朝得以延續命脈。然而袁世凱在取得權力之後就和革命黨談起了條件,最終袁世凱得到了隻要能讓皇帝退位就推舉他為民國大總統的許諾。

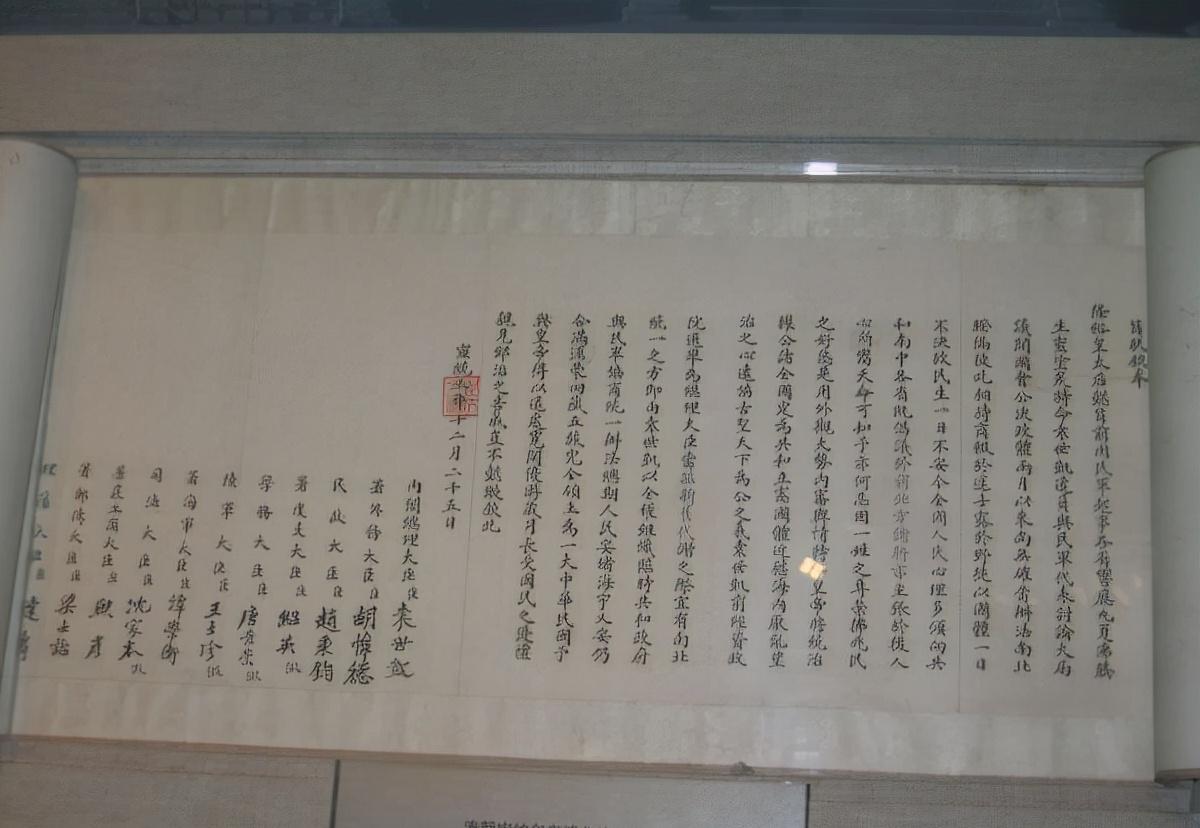

袁世凱在得到革命黨方面的許諾後就回過頭來勸隆裕太後下诏和平退位。隆裕在重重壓迫之下召開了決定清朝命運的禦前會議。會上一些宗室大臣們極力反對共和,一再要求隆裕拿錢出來犒勞軍隊,讓他們與革命軍血戰到底。這些大臣們是不當家不知柴米貴,然而隆裕對國庫的空虛、軍備的廢弛卻是心知肚明。隆裕知道和平退位實際上已成為清皇室唯一的出路。《清帝退位诏書》就是在這樣的背景下頒布的。

《清帝退位诏書》的頒布标志着在我國自秦始皇嬴政一統華夏以來兩千餘年的皇權專制政體的終結。從此國家不再是一家一姓的江山,而是屬于人民大衆的公器。民主共和的理念自此深入人心,之後袁世凱和張勳兩次複辟鬧劇皆無疾而終,這說明中國再也不可能回到帝制獨裁的年代了。《清帝退位诏書》中寫道:“總期人民安堵,海宇乂安,仍合滿、漢、蒙、回、藏五族完全領土為一大中華民國”。

這句話充分證明了東北、新疆、西藏等地是我國神聖不可分割的領土,進而直接确立了我國對這些地區的主權法理依據。網上有一種說法認為清朝對中國曆史最大的貢獻就是帶來東北地區作為自己的“嫁妝”。其實清朝對中國曆史最大的貢獻不在于疆土,而是确立了完全徹底的大一統制度。要說東北是清朝入關帶來的“嫁妝”,那麼明朝在東北所設的奴兒幹都司算什麼呢?

東北不是清朝帶來的“嫁妝”,而新疆、西藏等地也同樣不是:早在漢唐時期就曾在西域、漠北地區設定過西域都護府、安西都護府、北庭都護府、安北都護府等行政管轄機構。如今中國960萬平方公裡的國土顯然不是一天形成的,然而中國的領土擴張和西方國家有一點很大的不同:中國的擴張是通過民族間的交流融合自然實作的,而不是向西方國家對待印第安人那樣直接用武力征服。

曆史上中原王朝的擴張也曾采取過軍事手段:漢唐鼎盛時期就曾創造過封狼居胥、燕然勒功這樣的赫赫武功,然而這種軍事征服的方式會随着中原王朝勢力衰弱時出現強烈的反彈。是以曆史上中原王朝的擴張更多是通過政治攻心、經濟革命、文化交流的方式實作的。諸葛亮對孟獲等南中少數民族首領的攻心政策就是這樣一種典型例子:通過攻心手段使這些少數民族首領自願歸順中原王朝。

這種擴張模式是通過民族間的交流融合形成一種休戚與共的利益共同體。這比起西方國家那種用赤裸裸的武力進行擴張是一種潛移默化的模式。這種潛移默化的模式其實比武力擴張更有力量:如今美國的白人、黑人、印第安人、亞裔各族群之間依然泾渭分明,然而中國各民族之間卻能實作大團結。這是因為我國各民族在曆史上一直是在自然融合,而美國的各族群是在不到兩百年時間裡強行捆綁在一起的。

潛移默化的确比武力擴張更有力量,但潛移默化的作用要生效卻需要漫長的過程。中國用了數千年時間才把版圖塑造成今天這樣子。相比之下西方列強在近代用武力擴張的方式就能在短時間内塑造一個個殖民大國,然而這些殖民大國由于沒能理順内部關系大多都在二戰後分崩離析了。中國這種自然融合的擴張方式不僅需要漫長的過程才能見效,而且在這一過程中還可能不斷出現反反複複。

像漢唐時期中原王朝強盛之時就曾在漠北、西域等地設有安北都護府、西域都護府等行政管轄機構。到了兩宋時期不要說效法漢唐開拓漠北、西域,即使連中原王朝傳統固有的燕雲十六州都丢了。漢唐全盛時期中原王朝的版圖一度向北推進到貝加爾湖、向西推進到鹹海,可随着後來中原王朝的日益衰弱又不得不放棄這些地區。直到明代中原王朝的北境又退回到了長城陰山一線。

由此可見古代中原王朝與北方民族之間實際上處于一直持續拉鋸的狀态。這種拉鋸狀态最終在清代發生了變化:清朝本身就是崛起于東北森林中的漁獵民族。像滿人這樣的漁獵民族本身就和蒙古這樣的遊牧民族有着千絲萬縷的聯系,是以清代最終得以徹底解決之前明朝200多年都無法解決的蒙古邊患問題。在清朝以前中國曆朝曆代的領土不斷出現變更。

清朝不僅完完全全實作了對東北、台灣、新疆、西藏等地的控制,更為重要的是清朝實作了對上述地區在政治、經濟、軍事、文化各方面的全方位統一,是以清朝對這些邊疆領土的控制力度遠遠強于之前曆朝曆代那種松散的羁縻統治。清朝在東北、台灣、新疆、西藏等邊疆地區都直接派駐了官僚、駐紮了軍隊,與此同時這些地區與中原内地在經濟文化上的交流乃至人口的流動也得到了空前的強化。

實際上清朝皇帝是以不同的身份治理帝國的各部分:在中原漢地他是受命于天的天子;在滿洲他是部族首領和家長;在蒙古他是大汗;在藏區他是文殊菩薩的化身。在當時的蒙古王公、西藏活佛、回部穆斯林宗教領袖看來他們臣服的是滿清愛新覺羅家族。在孫中山先生的早期構想中同盟會十六字綱領中的“驅逐鞑虜,恢複中華”就是将滿清王朝趕出山海關、恢複明末的漢地十八省。

然而南方革命黨和清政府最終的和談結果卻是清帝退位後仍合滿、漢、蒙、回、藏五族完全領土為一大中華民國。這就從法理上明确了東北、蒙古、新疆、西藏等邊疆地區為我國領土不可分割之部分,從此這些地區由滿清皇室的私産變為中華民族大家庭的神聖疆域。這個法理問題盡管表面上看是虛的,可在當時列強環伺的環境下完全有可能變成實的。

縱觀世界各國之革命:荷蘭獨立戰争、英國資産階級革命、北美獨立戰争、法國大革命以及拉美各國的革命運動無不經曆長時間的戰争。當武昌起義的槍聲打響之時革命黨是做好了打一場長期内戰的準備的。這雖然是一場反帝反封建的愛國主義革命運動,但任何一場内戰最終受傷害的始終是老百姓。尤其是考慮到當時列強各國虎視眈眈,如果内戰擴大誰也無法預料對中國早已圖謀不軌的日本、沙俄等國會有什麼舉動。

不過這場想象之中的内戰最終并沒爆發。從1911年10月10日武昌起義爆發到1912年2月12日清帝退位不過短短四個月時間,在這期間清軍和革命軍之間确有交鋒,卻終究沒演變成英、法革命那樣的全國大規模内戰。清帝退位诏書以和平的方式宣告這個統治中國兩百餘年的王朝和統治中國兩千餘年的皇權專制政體的結束。我們不妨假設如果當時清朝皇室不退位會如何呢?

當然在袁世凱的槍杆子擺在那裡這種狀态下隆裕太後肯定是要交權的、溥儀也肯定是要退位的。不過交權退位的方式有兩種:一種方式是和平的;一種方式是暴力的。最終清政府選擇了和平退位的方式,可如果當時清政府要是選擇魚死網破負隅頑抗又會如何呢?當然這樣做的結果很可能是導緻愛新覺羅家族被滅,然而與此同時這也勢必會導緻内戰的擴大化。

最後的結果無非不過是擁護滿清皇室的保皇勢力和反對滿清皇室的勢力之間鬥個兩敗俱傷,那麼受傷害最大的無疑仍會是被動卷入到這場政治動蕩中的無辜百姓。與此同時列強對中國人的内鬥可是樂見其成,因為他們完全可以打着支援某一方的旗号亂中取利。像清帝退位這種以和平方式實作的改朝換代在中國曆史上是頗為罕見的。中國曆史上的改朝換代幾乎都伴随着殘酷的戰争。

東漢末年的戰亂、瘟疫導緻黃河流域成了“千裡無雞鳴”的無人區;兩晉交替時期的八王之亂、五胡亂華導緻上千萬人口的死亡;隋朝末年的動亂導緻伊、洛河以東蒼茫千裡;唐代的安史之亂、黃巢起義也都導緻上千萬人死亡;明朝末年的戰亂導緻中國損失了近三分之二的人口;太平天國運動導緻近2億人死亡......其實像清帝退位這種和平過渡的例子在世界近現代革命史上也不多見。

英、法、美、俄等國的革命無不經曆過長期的流血戰争,隻有日本明治維新在推翻德川幕府時實作了江戶無血開城。德川幕府的末代将軍德川慶喜在曆史轉折關頭和中國清朝皇室做出了同樣的選擇:這樣的選擇于公避免使國家陷入内戰的漩渦,于私避免使自己的家族在戰火中落個玉石俱焚的下場。日本著名的企業家松下幸之助是以曾對德川慶喜給予高度評價。

松下幸之助認為德川慶喜的偉大之處就在于他能顧全群眾的将來與國家的發展,坦然從權傾一國的至尊之位引退,使德川家族與平民并齊、歸于平淡。權力之手握緊容易,然而要松開可就不容易了。曆史上多少枭雄豪傑為争權奪利落得滿門身死的下場。政治家在登上曆史舞台時需要過人的勇氣,然而一個優秀的政治家還必須看清曆史發展的形勢,必須知道自己該在适當之時以适當的方式退出曆史舞台。

其實在曆史轉折關頭毅然急流勇退同樣需要過人的膽識。在晚清時代那種内憂外患的局面用和平交接的形式使中國完成從皇權專制政體向共和政體的過渡是頗為難得的。隆裕能毅然做出退位決定與她的前任慈禧形成了鮮明對照:慈禧為了自己的權力是可以不惜犧牲一切的,是以慈禧可以厚顔無恥到說出“量中華之物力,結與國之歡心”這樣喪權辱國的言論。

隆裕缺乏慈禧那樣高明圓滑的政治手腕,然而她卻沒像慈禧那樣把個人權力放在國家大義之上。慈禧的那些權謀詭計是她永遠也學不會的,然而當她毅然決定退位時的那份決絕果敢卻顯得比慈禧的鐵腕更為堅決。隆裕盡管隻是一個長期久居深宮不問世事的小婦人,然而在曆史轉折的關頭卻并不缺乏承擔一切的勇氣。隆裕對外界的事務缺乏了解,她對朝政也沒慈禧那樣的控制能力。

盡管隆裕可能對什麼是共和制度隻是一知半解,但她在做出退位這一決定時卻明确說道:“我并不是說我家裡的事,隻要天下平安就好。這一切都是我的主意,即使日後證明這件事做錯了也絕不怨恨其他人”。這本身就是一種對國家對曆史負責任的态度。清帝遜位避免了一場腥風血雨的内戰,杜絕了列強趁内亂幹涉中國的可能性,進而為中國日後的發展保留了一絲元氣。

隆裕所做出的退位決定盡管客觀上對國家民族有功,然而和平退位在清朝遺老遺少眼中卻成為了葬送大清江山的愚蠢之舉。事實上任何王朝的覆滅都必然是其政治經濟制度中的固有沖突日積月累的結果。我們今時今日的人作為旁觀者反而更能看清當時的清王朝實際上已是無可救藥了。和平退位不僅使國家得以避免一場内戰,而且也保全了遺老遺少們的身家性命。

然而這些人卻并沒因為自己得以保全身家性命而有一絲一毫的感恩之心。清帝退位以後隆裕太後就成為了遺老遺少眼中的千古罪人:他們不斷排擠這位已遜位的前太後。隆裕為了躲清靜就帶着溥儀在紫禁城關起門來過日子。退位後的生活可比不得以前:隆裕為了節省開支就裁減了一批太監和宮女,結果引得太監和宮女憤憤不平。要在以前太監、宮女再不滿也不敢公開和主子對着幹。

可現在誰都知道隆裕隻是一個無權無勢的前太後。同治和光緒的遺妃們也不把這位前太後放在眼裡,于是這些人聯合起來慫恿溥儀和隆裕對着幹。随着溥儀和隆裕的關系日漸惡化之後隆裕把溥儀交給了太監們撫養。以往紫禁城裡每逢新年之際王公貴族、朝廷命婦來了又去、去了又來;然而遜位後的這個新年裡紫禁城卻是寂靜無聲,因為已再也沒任何人來朝拜了。

緊接着隆裕的生日到了,然而前清的王公貴族們沒一個前來看望,反而是已身為民國總統的袁世凱派秘書送來了壽禮。隆裕所感受到的不隻是來自别人的白眼和冷遇,事實上她自己也把自己當成是葬送清朝200多年基業的罪人。退位後的隆裕就這樣陷入到深深的自責中而無法自拔。退位僅僅一年後的1913年2月22日46歲的隆裕終于走完了她悲劇的一生。

隆裕的婚姻是宮廷政治鬥争的犧牲品。她不被丈夫喜愛,也不被婆婆喜愛。她主動承擔了退位的責任,以此避免了一場内戰,然而卻不被身邊的人所了解。在生前始終不被身邊人所了解的隆裕卻在死後赢得國人的同情與尊重。隆裕死後民國總統袁世凱下令全國下半旗緻哀3日,政府官員穿孝服喪27日。參議院除下半旗之外還特意于2月26日休會一天。袁世凱親自臂戴黑紗參加了隆裕的葬禮。

全國各地也紛紛召開追悼會并派代表前往北京參加隆裕的葬禮。出席隆裕葬禮的人數達5萬人之多,一些外國駐華使館也下半旗為隆裕緻哀。在生前從未得到一絲半毫稱贊的隆裕在死後竟被稱為“女中堯舜”,還被誇為“外觀大勢,内審輿情,以大公無我之心,成亘古共和之局”。生前命運坎坷的隆裕之是以死後哀榮就是因為她的和平退位之舉,而清朝遺老遺少們怨恨她也恰恰是因為此事。

隆裕的和平退位之舉使一場内戰消弭于無形,進而使南北對峙的局面得以和平過渡為統一局面。隆裕并沒把自己一家一姓的利益淩駕于國家大義之上,是以她可以為了天下的平安順勢而行毅然退位。上位無疑是需要莫大的能力和勇氣,然而退位同樣不是一個能輕易做出的決斷。也許隆裕從沒想過要成為“女中堯舜”,然而她在百餘年前做出的抉擇告訴我們:國家的統一、民生的安泰遠比政治人物個人的權力更為重要。