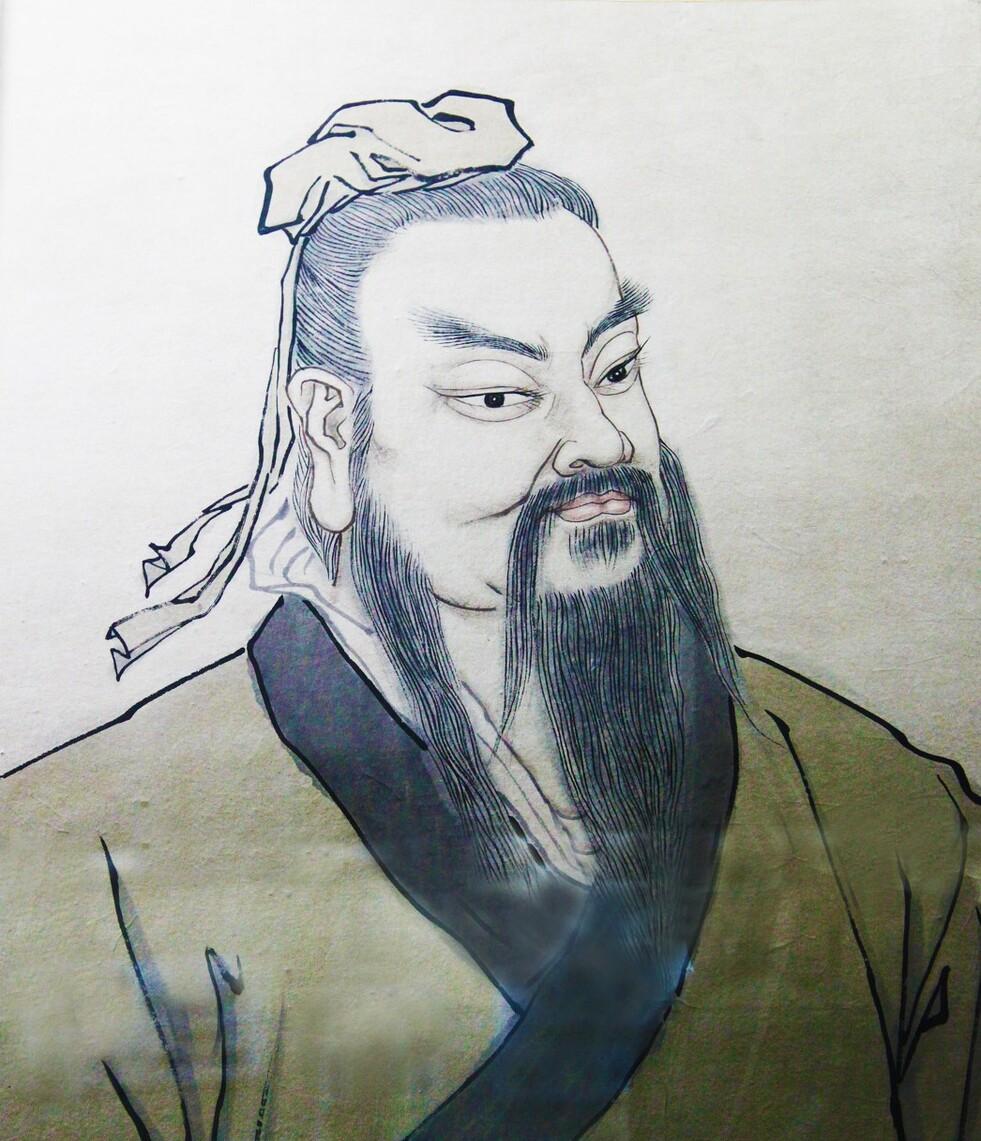

孫子

自從《孫子兵法》問世以來,有太多解讀《孫子兵法》的著作,但是被後世所承認的有十一家,是為《十一家注孫子》,此書成書于宋。

十一家注解孫子兵法的人多出于唐代和宋代,唐因安史之亂,宋因邊防安危,使其兩個朝代尤為注重兵法。

十一家分别是曹操、孟氏、李筌、賈林、杜佑、杜牧、陳皞(hào)、王皙、梅堯臣、何氏、張預。

曹操是第一個注解《孫子兵法》的。他的注解最準确、最受重視,但因為太過專業,注解極為簡略,解讀起來并不容易。

孟氏名字及籍貫身世均不詳,甚至朝代也不确定,可能是南朝梁人。他的注解傳下來不多,但畢竟傳下來了,也有可取之處。

李筌大概在唐玄宗時期,曾在少林寺旁的少室山隐居修道,後來由“少室布衣”升任荊南節度判官,最後官至刺史。其注解也有很多可取之處。

賈林,唐德宗時昭義軍節度使李抱真的幕僚,曾為李抱真遊說王武俊而破朱泚,封武威郡王,拜神策統軍。他本身就是軍事家,與曹操類似,注解也很簡略。

杜佑,唐朝中葉宰相,經曆了安史之亂,痛定思痛,以“富國安人之術為己任”,以三十六年的功力博覽古今典籍和曆代名賢論議,考溯各種典章制度的源流,以“往昔是非”,“為來今龜鏡”,撰成二百卷的巨著《通典》,為典章制度專史的先河,史稱《杜佑通典》。《通典》收錄了《孫子兵法》,也對之有“訓解”。其注高屋建瓴,亦有諸多可取之處。

杜牧是杜佑的孫子,也是一個詩人。他的注最豐富,而且引用了很多的戰史戰例,講解細緻。他注《孫子兵法》愛說曹操的不是,是以别人也愛說他的不是。

陳皞是晚唐人,史書說:“陳皞以曹公注隐微,杜牧注疏闊,更為之注。”也就是說,他覺得曹注比較簡略,而且太專業,普通人看不懂;杜牧注得詳細、豐富且通俗,但某些地方又不準确、不嚴謹。是以他在前面兩人基礎上,再注解一遍。

曹操、杜牧、陳皞,這三個人的注合起來,史稱“三家注”。以上李筌、賈林、杜佑、杜牧、陳皞五人,都是唐朝人。蓋因安史之亂,是以大家都研究兵法。

第二個重視兵法的朝代是宋朝。宋朝開國便是重文輕武,加上承平太久,可用之将才缺乏,在面臨西夏和其它北方少數民族的軍事壓力時, 倍感焦灼,故此盛行兵法。在這個時期宋官方編輯成《武經七書》,作為軍事教科書。《孫子兵法》成為武經之首,也是在宋朝由政府确立的。

王暫注解《孫子兵法》就是在這個時期,其本人具體籍貫生平已不可考據了。

梅堯臣是位詩人,與歐陽修交好。其注簡切嚴整,品質很高。

何氏,名字、時代都不清楚,其所留注文亦不多,既然在十一家注名列,亦有可參考的價值。

張預是南宋人,他不僅注了《孫子兵法》,還寫了一本《百将傳》,功夫下得深,注解品質也很高。

當代人注解的版本有:上海古籍出版社出版的郭化若《孫子兵法譯注》、《華杉講透孫子兵法》。