<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="53">前言</h1>

在中國的近代史上,出現了一大批非常優秀的科學家們,他們為我國的發展建設立下了“汗馬功勞”。這其中比較知名的科學家有諾貝爾實體學獎的獲得者楊振甯、“飛彈之父”錢學森、“原子彈之父”錢三強等,這些我們耳熟能詳的大師。

今天我們要講的這位大師,他一生之中為國家培養出的科學院士就多達79名,包括剛剛提到的那幾位知名的科學家,都是這位大師的學生;在23位“兩彈一星”的功臣中,他就學生就占到了13位,是以,他也被成為是中國實體界的“一代宗師”。

那麼他到底是誰呢?在他的身上又發生了怎樣傳奇的故事呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="53">“一代宗師”的成長曆程</h1>

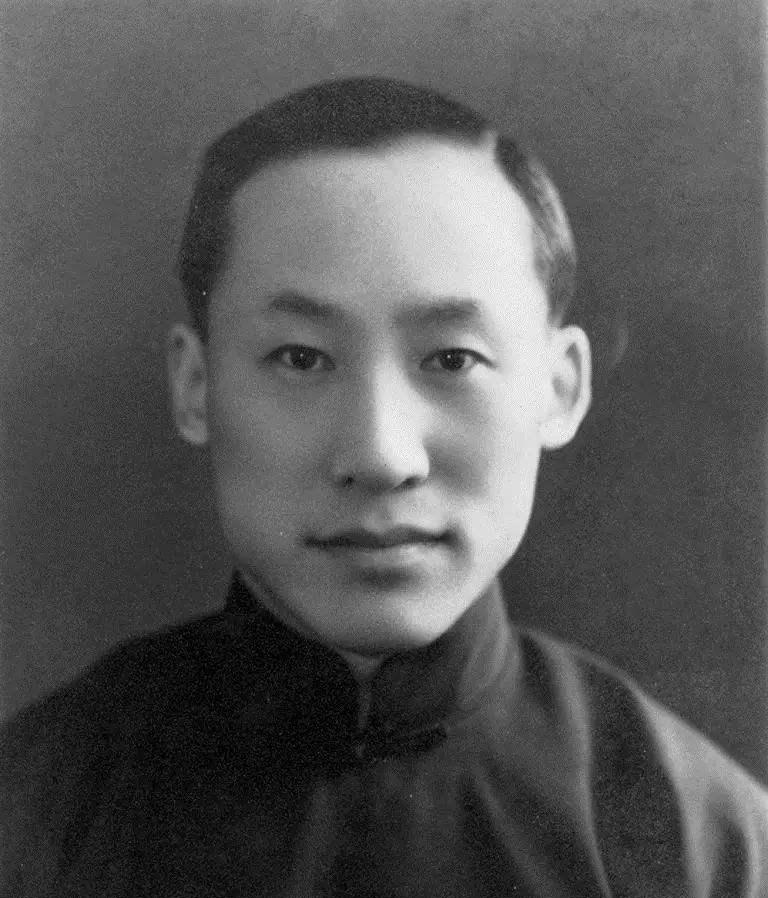

他叫葉企孫,1898年7月16日,出生在上海,原名葉鴻眷。葉家在當地是書香門第,家境比較富有。他的父親名叫葉景澐,是上海灘著名的教育學家,在父親的嚴格教養之下,天資聰慧的葉鴻眷進步速度非常快,小小年紀便已經修得了一身的儒雅氣質。同樣葉鴻眷也得益于父親的開明思想影響,在少年時期攻讀傳統經書的同時,也開始接觸到了一些西方的科學文化知識以及應用——“既重格緻,又重修身,以西方科學來謀求利國利民才能治國平天下”。

葉企孫

1911年,年僅13歲的葉鴻眷就以優異的成績考入了清華學堂,成為清華第一批學子。可惜的是,葉鴻眷剛上清華學堂沒有多長時間,辛亥革命就爆發了,學校也是以不得不暫時停課了。

在民國成立之後,清華學堂改名為清華學校,重新開課,仍用美國退還的庚子賠款辦學,學生在畢業之後全部留學美國。

1913年夏,葉鴻眷再次報考清華學校,但是在體檢時被發現心律不齊,不符合報考資格,是以落榜了。但是葉鴻眷心有不甘,他發現體檢表上補貼照片,于是便将名字改為“葉企孫”,重新報考,并請同學代驗身體,終于順利過關了,再次考入了清華。也是從這個時候開始,葉鴻眷改名叫葉企孫了。

1918年夏,葉企孫以優異的成績從清華學校畢業,前往了美國的芝加哥大學留學,插班進入了實體系三年級。在校期間,葉企孫刻苦努力,認真學習,在兩年之後,又再次以優異的成績從芝加哥大學畢業了。之後,葉企孫又去了哈佛大學,跟随導師——著名的實體學家,後來的諾貝爾實體學獎的獲得者布裡奇曼教授,進行了壓力對磁鐵物質磁導率的影響的研究,成為了當時我國現代磁學研究的第一人。

1921年,葉企孫與導師合著了論文《用射線方法重新測定普朗克常數》,其測定的 h值被認定為是當時最精确的h值,使得六年内無人再敢問津了。這震驚了國際科學界,使得葉企孫成為了第一個在西方為國争光的中國學者。

哈佛大學

1923年,葉企孫榮獲博士學位,告别美國,取道歐洲,拜訪了各國在實體學界的同行們,并與次年回到了祖國的懷抱中。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="53">學有所成,為國家教育增添光彩</h1>

在回國之後,葉企孫的重大貢獻還是在于科學教育和科學的組織管理方面,在他的極力促成之下,建立了清華大學實體系和理學院,他任理學院院長兼實體系主任。葉企孫還将在國際上學到的有用的實體學最前沿的知識給帶回了國内,并且還是中國國内第一個研究磁學的人,建設了北京大學實體系磁學研究室,打破了我國在磁學這個專業上的空白。

1935年,清華大學實體系部分師生合影,第一排左四為葉企孫

葉企孫畢生都在從事教學研究工作,雖然有關于他在教育方面的著作非常少,但是他卻把自己的教育理念落實到了實處。葉企孫非常善于開發學生的思維能力,真正做到因材施教,而且它獨特的人格魅力和得當的教育方法也獲得了很多學生的喜愛。

1931年春天,葉企孫看過華羅庚三篇論文之後,便将這位隻有國中學曆的金壇縣中學勤雜工請到了清華,聘為算學系教員。華羅庚深有殘疾,左手持拐才能行走,有人對此提出了異議,葉企孫說:以我個人判斷,不假時日,華羅庚會成為我國數學界的一顆閃亮的星辰。幾年後,又送華羅庚到英國留學,最終成為了世界上一流的數學家。華羅庚在晚年時曾回憶說:道及葉企老,不覺淚盈眶,他對我的愛護是說不盡的,而他的千古奇冤我竟沒有辦法去尋根究底,恕難為人。

《葉企孫文存》書籍

在葉企孫長達二十多年的清華任教生涯裡,有着無數的莘莘學子都上過他講的課,培養了一批又一批的優秀的科學家們。在抗戰前畢業的五十多名學生當中,就湧現出了很多在日後享譽世界的實體學傑出學者,這其中就有王竹溪、胡甯、錢三強等等;在新中國成立之後,緻力于我國“兩彈一星”研究工作的23名功臣中,就有半數都是葉企孫的學生,是以。也有人稱他為“大師中的大師”。這樣的大師如果說是享受最高的國家待遇也是無可厚非的,可是事實上卻是,葉企孫将自己全部的時間精力都貢獻到了我國的實體學事業當中,終身未曾娶妻。在特殊時期的時候,葉企孫還曾因一位優秀的學子而受到牽連,遭受到了殘忍的迫害,被關押到監獄進行勞改。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="53">含冤離世</h1>

在葉企孫所教的衆多優秀學子中,最讓他牽挂的卻是不為人知的一個年輕人,他名叫熊大缜,出身名門,是民國初年國會議員熊正琦之子。

1939年春,由于國共關系的急劇惡化,八路軍各地的根據地都掀起了一股清洗漢奸特務的鋤奸運動熱潮。冀中軍區的鋤奸部懷疑在軍區内部有特務組織,并将目标鎖定在了熊大缜等從平津來的全部學生和技術人員,之後,學生和技術人員共計有百餘人均被捕了。被捕者全部都是手铐腳鐐,遭到了刑訊逼供。

在年底的時候,葉企孫才得知了熊大缜被捕的消息,如同晴天霹靂一般,急忙通過關系請人向當時身在重慶八路軍辦事處的周總理反映情況,希望可以幫助營救。但是當黨組織高層派人前往冀中調查,認為鋤奸有擴大化趨勢,将抓捕的學生與技術人員釋放時,熊大缜卻已被鋤奸人員處決了,未能等到這一天。

周總理

在1967年那個特殊的時期裡,葉企孫也正是因為熊大缜案的緣故,使得這個時期成為了他人生中最陰暗的時期。葉企孫作為一名優秀的教師,卻遭受到了來自于他的學生的傷害。後來更是被一些子虛烏有的理由給關押了起來,完全失去了自由,這對他的打擊是非常沉重的。

1969年的時候,已經受了一年多的牢獄之災的葉企孫,因缺乏切實的證據,被釋放回到了北大。但是在“敵我沖突,人民内部處理”的原則之下,特務嫌疑犯這種莫須有的罪名依舊還背負在他的身上,他仍然遭到了嚴密的監視和嚴重的打擊。

葉企孫被送回北大之後,學校繼續對他的“特務問題”進行審查,工資停發,隻是每月會發少量的生活費用。葉企孫的家也在他入獄之前被抄了,而且住房也已經易主了,是以,他被安排到了一間學生宿舍裡。葉企孫除了在生活方面飽受物質的困苦之外,最為難堪的還是要屬精神上的折磨了,無休止地“交待”、“悔過”,使得葉企孫的人性遭到了空前毀滅。但就是在如此境況之下,葉企孫仍然以他堅韌的毅力,頑強地支撐着,他從不因委屈而向任何人傾訴,而是默默地忍受着這一切,這種“儒”味,這種“達觀”,曾讓不少人百感交集,心酸難禁。

1977年新年伊始,中華大地已經綻出了幾絲春的暖意,但在葉企孫的生命曆程中,卻是最寒冷的冬日,由于疾病一誤再誤,他的生命活力最終還是被耗盡了。1月9日的時候,有人發現葉企孫已經開始說話有些混亂了。在11日的時候,葉企孫完全昏迷了,12日才被送到了北大校醫院,但因為情況危急,馬上就又轉送至北醫三院,但卻不準住院,不得已之下隻好走後門才得以讓葉企孫住院,但是為時已晚了。葉企孫在彌留之際,偶爾會醒來片刻,口中總是喃喃道:回清華…

1977年1月13日21時30分,葉企孫在醫院因搶救無效,含冤辭世了,享年79歲。在他的追悼會上,悼詞中并沒有提及到他在科學事業上所做出的貢獻,以及他所受到的不白冤屈也沒有能夠在逝世前“洗白”。

葉企孫的雕像

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="53">結語</h1>

在葉企孫辭世之後,他的親友學生仍四處奔走,呼籲為他鳴冤昭雪。

1986年8月,中共河北省委正式為熊大缜平安,稱熊大缜案“純屬冤案”;并特别指出:葉企孫系愛國的進步學者,抗戰期間對冀中抗戰做出了貢獻。……葉企孫根本不是CC特務。

1987年,在葉企孫逝世十周年之際,他終于徹底得平反了。

葉企孫一生未娶妻,沒有子女,可是他卻為我國培養了萬千英才;葉企孫沒有遺産,可是他卻為中華民族樹立了永恒的典範。向葉企孫大師緻敬。