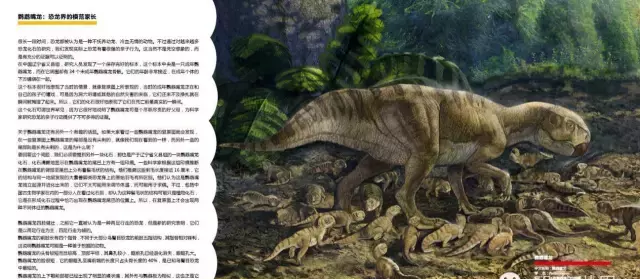

角龍類恐龍學術上的辨認特征:全為植食性的四足行走的恐龍,其特點是頭上不同部位發育大小差異的角。

早期的角龍——鹦鹉嘴龍

由于頂骨和鱗骨向後延伸形成褶皺的頸盾,使之頭骨碩大,幾乎占全身長的1/3,此構造也影響了其他頭骨部分的改變:颞骨退化,鼻部擴大,吻部細長而成尖喙,眼前孔縮小,顴骨擴大,前上颌骨的原始階段有牙齒。内鼻孔由長鋤骨棒分開,其後緣是腭骨,腭骨孔消失。下颌的喙狀突發育,反關節突小。每牙列有15~40個牙不等。齒冠邊緣有鋸齒構造。上牙内側、下牙外側有縱棱。

脊椎為雙平型,頸椎9枚,背椎12枚,薦椎最多11枚。細長的肩胛骨遠端擴大,桡尺骨為肱骨的2/3,尺骨突顯著,前足短寬,發育正常。腸骨低長,其骨突較大,恥骨後突退化,坐骨遠端彎曲,後肢比前肢長,股骨粗壯,後足第V趾退化,末端蹄狀爪。

角龍類出現較晚,由鳥腳類進化而來,其原始類型為在亞洲發現的隐龍,進步屬種在北美洲發現最多,是晚白垩世的标準化石。

老朋友請推薦給自己的朋友,支援恐龍世界。

您也可以在微信公衆号中搜尋“恐龍世界”或“dinoshijie”來關注我們,了解恐龍知識。