<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="18">遵義會議的關鍵一票</h1>

1935年1月,紅軍占領了貴州遵義,由于敵人一時半會還追不上來,我軍決定在這裡召開“遵義會議”。大會讨論得十分激烈,博古和李德等人把失敗的原因歸結于敵人太強大,不承認自己指揮有問題;主席則不認同,他列舉了前幾次反“圍剿”的勝利來駁斥,一時間出現了兩種意見針鋒相對的局面。

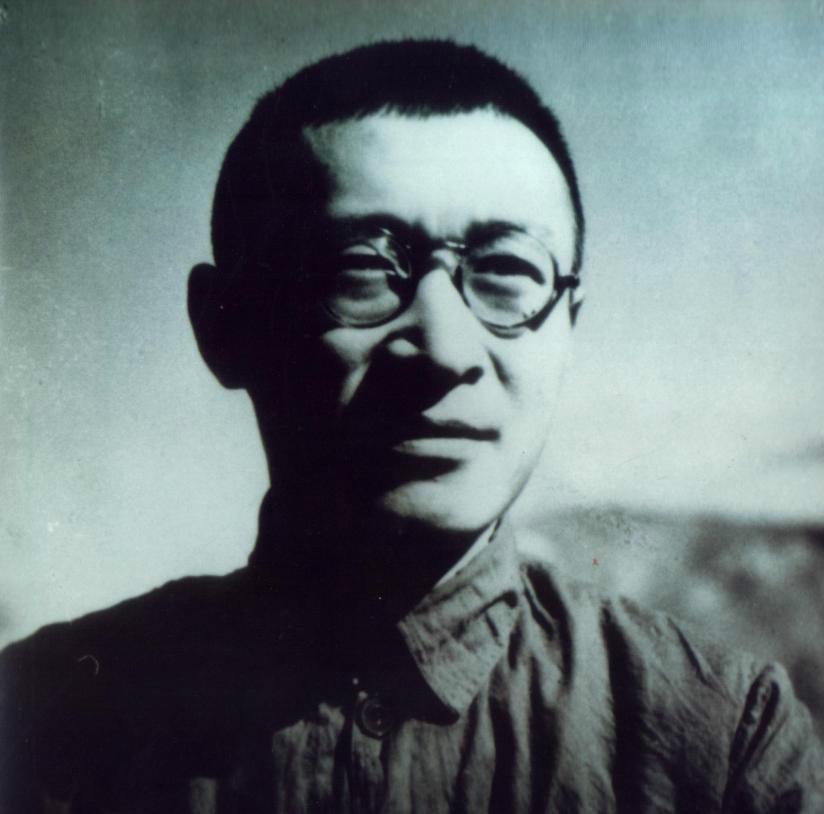

就在雙方僵持不下之際,一位關鍵人物站了出來發言,他旗幟鮮明地擁護主席的正确主張,堅決要求李德等人下台、主席出來指揮紅軍。此人也是一位留蘇的高才生,名叫王稼祥,多年以後,主席還常常說道“王稼祥是有功的,他在遵義會議投了關鍵一票。”

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="4">王稼祥的早期革命生涯</h1>

說起來,王稼祥與博古等人還是留蘇的同學,他年輕時在蘇聯學習了五年,屬于“紅色教授”型的人物。1930年,王稼祥回國參加工作,幾乎就在同時,博古等人也回到了上海。但有所不同的是,王稼祥第二年就進入中央蘇區擔任紅軍總政治部主任,博古則留在了上海,官至臨時中央總負責。

剛到蘇區時,王稼祥在龍岡見到了主席,此時他才25歲,雖然留過學,但内心卻隻遵從真理,從不照搬照套。一番談話下來,王稼祥對主席敬佩不已,後來曾說道“他同我在中國和俄國所遇見的上司人不相同,他是獨特的,他所說的道理,既是那樣簡單明了,又是那樣新鮮和有說服力。”

此後,王稼祥曆經中央蘇區第四次反“圍剿”,眼看着紅軍連戰連捷,他對主席的軍事指揮能力更加信任。隻是沒過多久,大好的局面發生了逆轉。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="19">參加遵義會議</h1>

1933年,博古等人來到了中央蘇區,他不懂帶兵打仗,于是聘請李德為軍事顧問。李德是軍校畢業,隻會“紙上談兵”,結果可想而知,紅軍節節敗退,連根據地都丢了,最後不得不進行戰略轉移。長征途中,博古和李德等人仍然一意孤行,湘江戰役後,紅軍從八萬多人銳減至三萬多人,損失極為慘重。

這個時候,心急如焚的王稼祥再也按捺不住了,他與洛甫(張聞天)站了出來,支援主席繞道貴州的正确意見,紅軍得以逃過一劫。1935年1月,遵義會議召開,王稼祥第一個提議主席出來指揮紅軍,他當時是軍委副主席,說話有分量,這一票無疑十分重要。最終博古和李德被撤銷最高指揮權。此後,王稼祥成為了軍事三人小組成員,參與指揮紅軍勝利到達陝北。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="20">建國後與元帥搭檔</h1>

抗戰初期,王稼祥的地位十分高,他不僅是軍委副主席,還是總政治主任,負責主持軍委的日常工作。可話又說回來了,王稼祥擅長理論研究,并不太懂上司具體事務,後來他便改任八路軍軍政學院院長。好景不長,王稼祥舊傷複發,兩次遠赴蘇聯治療。直到解放戰争時期,他才回到東北工作,擔任東北局宣傳部代理部長。

建國後,王稼祥成為了首任駐蘇聯大使,同時還是外交部副部長。當時蘇聯是老大哥,與我國關系十分密切,雙方還有許多項目上的往來,王稼祥能擔任大使這個職務,可見上級對他的信任。

1951年,王稼祥回國,在外交部工作期間,他與部長陳毅元帥共事搭檔過。值得一提的是,王稼祥早期資曆老,功勞大,如果參與授銜,級别并不會比元帥低多少。但可惜的是,王稼祥并沒有軍銜,他的人生之路後來也幾經波折。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="21">晚年被撤職下放</h1>

王稼祥性格耿直,有意見就提,1962年時,他寫信建議應改變援外數量過大的狀況,要“量力而行”,不要四面樹敵。結果被扣上莫須有的罪名,會後王稼祥不得不在家休養。1966年,王稼祥出任外事小組副組長,但僅僅過了兩年,他又被隔離審查,下放到了河南信陽。

接連而至的打擊讓王稼祥十分煎熬,但他并沒有倒下。1972年,王稼祥主動寫信給主席,要求配置設定工作。主席沒有忘記這位老戰友,第二年王稼祥重新當選中央委員。隻可惜的是,王稼祥卻于1974年逝世,終年68歲。