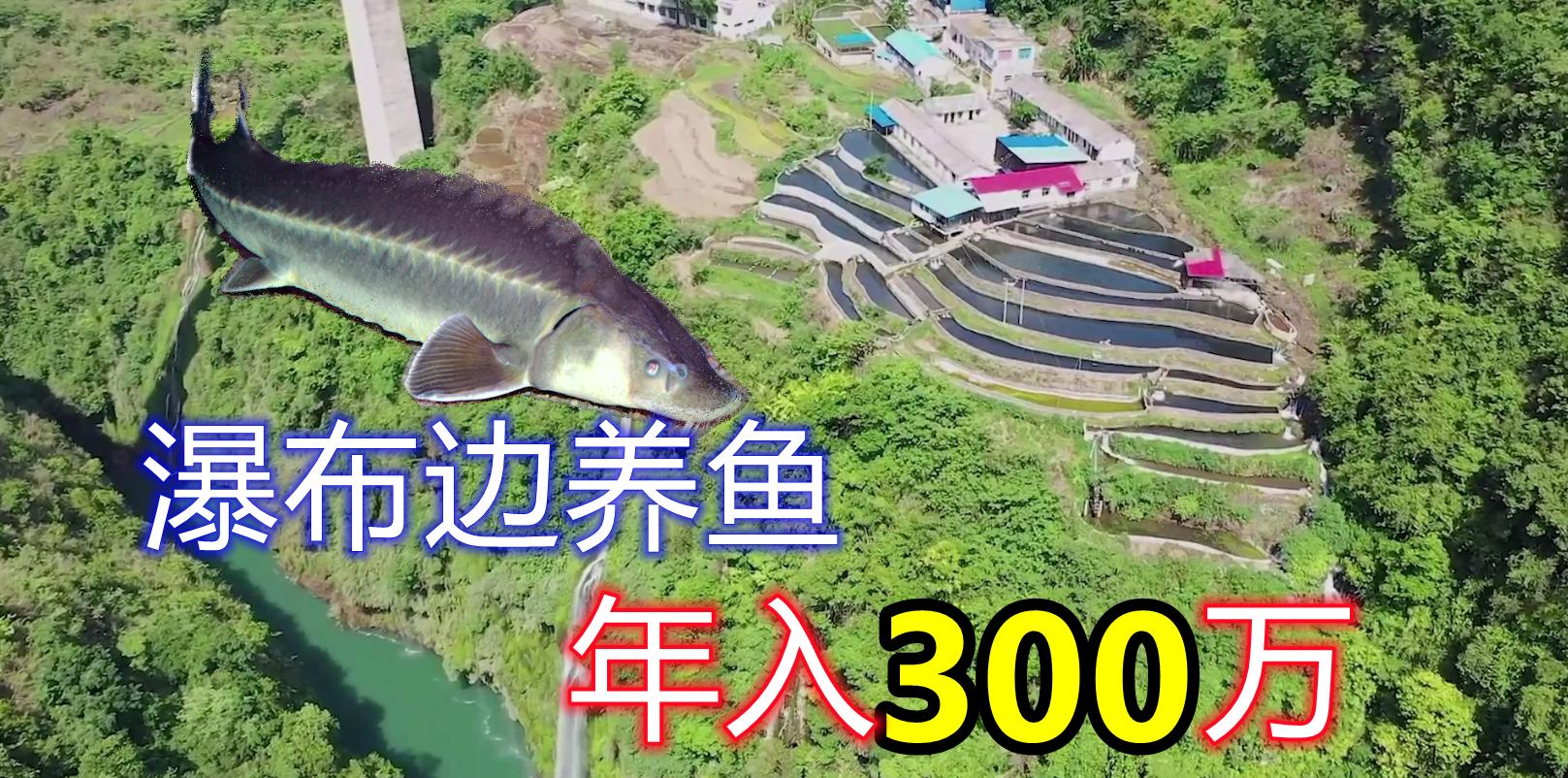

今年45歲的丁大姐變賣了百萬産業,跑回貴州娘家的瀑布邊上飼養中華鲟等名貴魚種,通過9年的精心管理,如今魚塘的年産量突破十萬斤,年産值達300萬元,并且每年産出的魚依然處在供不應求的狀态中,如今丁大姐的方向是如何再擴大養殖規模增加産量,那麼丁大姐是如何一步步發家緻富的,今天咱們就來詳細了解一下丁大姐的緻富路。

1991年,年僅15歲的丁大姐從到社會上闖蕩,期間從事過很多生意,在2000年的時候,她還在貴州承包從興義到普安的客運項目,但是後來因為高鐵的出現讓長途客運的生意逐年下滑,于是丁大姐就尋思着轉行尋找其他出路。

直到2012年她從朋友那了解到人工養殖中華鲟的項目,在科學界取得了重大的突破,通過飼養這種名貴魚種,平均每年每畝的純利潤可達到10多萬元,而她的老家貴州,因為氣候地理環境等因素非常适宜中華鲟的繁殖生長,這讓他非常心動,随即丁大姐開始認真考調研察養殖中華鲟項目。

通過深入了解後得知,中華鲟素有“水中大熊貓”的稱号,它最早出現于距今2億3千萬年以前的早三疊世紀,是淡水魚類的祖先,那個時候的地球上還是由恐龍稱霸着地球。

到了6500萬年前的白垩紀末期,地球經曆了大規模物種滅絕事件,大陸上的生物幾乎被滅絕了,中華鲟卻奇迹般地生存了下來,兩億年來它們一直都生活中國的長江水域内,因為它們從來不遊到國外,是以被人命名為“中華鲟”。

中華鲟也是長江流域内最大的淡水魚王,人類目前已知最大的中華鲟體重達到560公斤,體長5米,壽命達到了40歲。

因其肉質營養豐富,有着很高的藥用價值,早在明代時期,就被李時珍記入了本草綱目中,後來由于人類的過度捕撈,處在瀕臨滅絕的狀态中。

到了20世紀70年代,它們在長江水域内的産卵數還有1萬餘尾,到了1988年,我國出台了《野生動物保護法》,中華鲟被列入國家一級保護動物,但是卻依然沒有阻止中華鲟種群的衰落,到了2010年,長江水産研究所的科學家們發現,中華鲟在2010年全年的的産卵數量還不到100尾。這種史前生物已經在地球上生存了2億3千萬年,卻在科學高度發達的今天突然開始降低産卵數量,變得不再願意哺育後代。

為了防止這種遠古生物遭到滅絕,科學家們在80年代初就開始對中華鲟的人工培育展開了深入的研究,直到2012年終于取得了突破性的進展,就是可以對中華鲟實行人工催産和授精了,也是從2012年開始,開啟了一波中華鲟養殖的熱潮。

丁大姐當初是通過朋友了解到該項目,于是把自己的客車賣了,開始為中華鲟尋找合适的養殖基地。

養殖中華鲟最關鍵的就是要找到幹淨的水源,和适宜的溫度,貴州因為地處亞熱帶季風氣候,全年降雨量大,加上貴州屬于典型的喀斯特地貌,山川起伏很大,這樣在山野林間便儲存有大量的山泉水,為中華鲟的養殖形成了得天獨厚的地理條件。

丁大姐的娘家就位于興仁市馬堡樹附近,這裡自然環境優越,全年山泉水不斷,整座山谷的瀑布多達十多條,并且這裡的年平均溫度在15度左右,非常适合中華鲟的繁殖生長,正可謂是天時地利人和,讓丁大姐下定了決心投資該項目。她幾乎把所有的家當都壓了進來,最初的投入就達到100萬元,在山崖邊開發了5畝魚塘,購買了上萬尾中華鲟魚苗。

在創業初期,丁大姐是邀請當地的鲟魚養殖教育訓練基地專家過來考察指導養殖工作,除此之外,所有的工作幾乎都是他一個人完成,因為這裡沒有網絡且交通閉塞,年輕人根本待不住,中年人也不太願意留下來幹活,是以最開始隻有丁大姐自己一個人扛着。

她家的魚塘是呈梯田的形式逐級向下排列,這種魚塘最怕的就是遇到下雨天,萬一洪水暴發沒有做好洩洪工作,上萬隻魚苗就會被洪水沖到下面的清水河峽谷,是以平時要非常用心的看管,每天都要看天氣預報。

然而梯田魚塘也具有别人家不能比拟的優勢,别家養殖的中華鲟因為水質一般,一年隻能長到1.5-2.5斤左右,丁大姐家的梯田魚塘落差大并且全年都有豐富的山泉水不斷向下流淌,水溫處在恒溫的狀态中,并且水質也非常好,這讓她家的中華鲟每年可以長到4-5斤,幾乎是别家的兩倍,頗受市場的歡迎。

到現在經過9年的經營,丁大姐魚場的年産值已突破300萬元,并且還處在愁養不愁賣,供不應求的狀态中。

如今45歲的丁大姐通過自己的勤勞與智慧,完成了深山冷水養魚的緻富夢想,還帶動了當地鄉親共同緻富,成為了當地女性的創業楷模。