音樂Music | #音樂特寫RS Feature

By 陳采薇

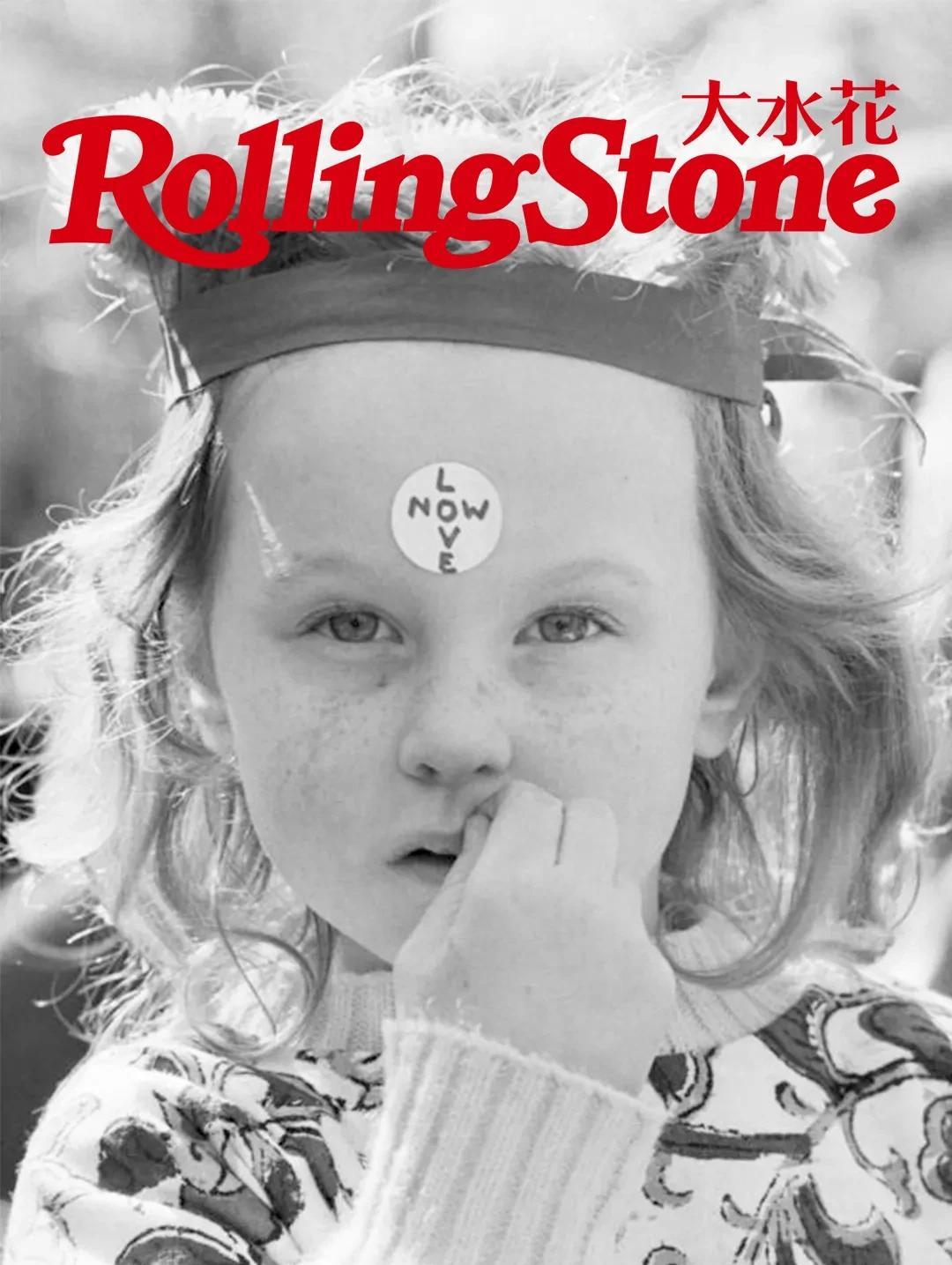

許多年後,當人們想到愛,依然會想到美國舊金山1967年那個陽光燦爛的盛夏。近十萬名身穿明豔飄逸的紮染服飾,戴着串珠和鮮花,披頭散發的年輕人湧入了加州的廢棄街區,共同找尋和建構一種主流之外的其他美好可能。

這個夏天後來被稱作“嬉皮士革命”,但其在大衆心中更普遍和更親切的一個名稱,則是“愛之夏”(Summer of Love)。

這是一場代表着嬉皮士文化巅峰的盛會,也是一次關于自由、理想和解放最大程度的實踐母版。“愛之夏成為了一個範本”,活動的核心人物之一喬·麥克唐納(Joe McDonald)說,“我們打開了門,每個人都走了進去,一切都不一樣了。”

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="01">嬉皮士來了</h1>

BETTMANN/GETTY IMAGES

在上世紀的正中,二戰的結束把過去和将來驟然分開——繁榮的經濟催生了新興的模範中産,而與此同時,綿延的冷戰在越南爆發,偏執和恐懼在政壇蔓延。

Ted Streshinsky/The LIFE Images Collection/Getty Images

這是一個光怪陸離的時代,高精尖的太空科技拖着人類向外探尋,父母輩仍在維系主流體面的生活方式,而青年人們——他們在搖滾樂、“垮掉派”詩歌、異域文化和緻幻藥物的影響下走向了主流社會的反面;而舊金山正成為這場反文化運動的中心。

波西米亞、酸、自然、神秘主義、野花、左翼思潮......嬉皮文化的碎片正被一片片集齊,掀起一場隐秘而有力的震蕩。在斯科特·麥肯西(Scott McKenzie)紅極一時的歌曲《舊金山(别忘了帶上鮮花)》号召下,全美的“嬉皮士”走向了舊金山的海特-阿什(Haight-Ashbury)區域。

Steve Eason / Hulton Archive / Getty Images

他們頭戴鮮花,打着“愛與和平”“做愛不要作戰”的智語,帶着一種被藥物加強過後純粹而泛濫的對于美好的渴望,發出了在當時壓抑而分裂的美國社會中代表“愛”的強勁宣言。

這一年的6月,《新聞周刊》雜志用“嬉皮士來了”的大标題宣告了這個文化烏托邦的盛況。這一年的7月,《時代》雜志以“嬉皮:一種亞文化的哲學”作為封面故事,第一次概括的總結了主流目光下的嬉皮精神:跟随自己的内心,做想做的事,不論何時何地;改變每個你遇到的人的心靈;打開心靈——如果不是靠藥物,那就依靠美、愛、誠實與愉悅。“

為了改變體質,嬉皮們希望創造一個全新的社會,一個豐富的精神世界。他們揚棄傳統的思維:不管是西方中心的、生産導向的、還是目的論的。” 他們确實來了,沿着加州的山間公路,來到了這個屬于愛的夏天。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="02">一場革命、一種主張</h1>

image captionFestival-goers and hippies took over the grounds,GETTY IMAGES

嬉皮士是毫無疑問是一種文化,一場盛會,但也是一場革命和一種主張。年輕人們以愛為名,以反戰和平權為精神,以搖滾樂為背景,站在主流文化的對面高聲疾呼。

鮑勃·迪倫(Bob Dylan),這位嬰兒潮世代的代言人,在思想上和音樂上都是嬉皮士和搖滾樂的精神鼻祖。迪倫的音樂清新易懂,朗朗上口,但同時含有豐富的意向和解讀上的深度。

“炮彈要多少次掠過天空,才能被永遠禁止?”,“人們究竟要活到多久,才能被允許得到自由?”鮑勃·迪倫在自己的名曲《答案在風中飄》中發問,這首歌也迅速成為60年代民權運動的聖歌。

rolling Stone第1131期, 2011年. Photo by: Jerry Schatzberg ©Rolling Stone

作為以反戰民謠歌曲脍炙人口的美國歌手,迪倫從來沒有被公衆的期待和社會的陳規限定過。1965年,迪倫一反衆人的期待,開始使用電吉他,開創了自己“搖滾民謠”的新生涯。這位音樂與思想上的教父從各個方面滋養着年輕的嬉皮士和搖滾樂,把這種吵鬧而商業的音樂形式變得斑斓而豐富。

“垮掉的一代”文學和同時期民謠對社會議題的關注,對人性的洞察和反思性拓寬了搖滾樂的題材,也深化了搖滾樂的思想——其中的佼佼者除了将歌詞寫得像詩的鮑勃迪倫外,還有上世紀音樂思想深度的巅峰之一的萊昂納德·科恩(Leonard Cohen)。

說到受迪倫影響最大的音樂人,不得不提以 《佩珀軍士孤獨之心俱樂部樂隊(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)》走向新高度的甲殼蟲樂隊(The Beatles)。如果說嬉皮國度是一個烏托邦,而甲殼蟲樂隊的歌曲《你所需要的隻有愛》(All You Need is Love)則是不折不扣的“國歌”。

這首以輕快管樂和進行曲節奏開頭的歌曲朗朗上口,并随着歌曲來到高潮管弦交雜,逐漸加快。”你隻需要愛,你隻需要愛”這句簡單的歌詞既像喃喃的夢魇,又像是激昂的口号,在自身的不斷重複中得到升華。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="03">黃金年代</h1>

今天,許多中文翻譯依舊根據諧音把甲殼蟲樂隊稱作“披頭士”——這既是對四位樂手給人印象的調侃,也是對嬉皮士整體印象的總結。的确,很難說是發源于美國的嬉皮士文化影響了甲殼蟲樂隊,還是來自大西洋彼岸的甲殼蟲樂隊影響了美國更多。

嬉皮士質疑社會流行的價值觀和信仰,甲殼蟲樂隊也是如此;嬉皮士們宣揚和平、愛、生态主義、民權、同志權利、自由,甲殼蟲樂隊也是如此。這種不謀而合讓甲殼蟲樂隊順理成章地與美國的嬉皮文化産生巨大的回響,也讓甲殼蟲們從表演泡泡糖音樂的英倫男孩轉向了更成熟複雜的搖滾,空降稱為嬉皮國度的巨星。

Rolling Stone第415期, 1984. ©Rolling Stone

直至今天,許多甲殼蟲樂隊的歌曲聽起來仍然毫不過時。他們的歌曲主題豐富,固然有《Help》、《Nowhere Man》、《I'm Down》等讨論獨屬于迷茫年輕人的作品,但統治性的主題依然是愛——愛情、自愛、一種帶着超然的博愛,對于社群的兼愛,還有因愛産生的純粹的喜悅本身。

美國自由叛逆的嬉皮文化為沉寂的英國樂壇帶去了新鮮的風向,同時,1965年樂壇發生的“英倫入侵(The British Invasion)”标志着英倫搖滾全方面在美國落地開花,搖滾樂随着嬉皮文化一起進入了自己不可阻擋的全盛高潮。

Rolling Stone第66期, 1970. Photo by: Jim Marshall ©Rolling Stone

在這一年,鮑勃·迪倫開始插電,民謠開始褪色,迷幻劑開始流行,傑佛森飛船(Jefferson Airplane)成軍、感恩緻死(The Grateful Dead)開始正式演出。一如鮑勃·迪倫等人最初在紐約的格林威治村的咖啡館中找到了民謠的歸屬,不同風格的搖滾藝術家在加利福尼亞的音樂節裡迎來了屬于自己的盛典,碰撞出絢爛的火花。

這是嬉皮士的黃金年代,是所有心中充滿愛的年輕人的黃金時代。當然,對搖滾樂也不例外,對于聽衆來講如此,樂手則更是這樣。“1967年似乎是黃金年,”甲殼蟲樂隊成員保羅·麥卡特尼(Paul McCartney)後來回憶道。“那天似乎總是陽光明媚,我們穿着奇形怪狀的衣服,戴着奇形怪狀的太陽鏡。也許稱它為愛之夏有點太容易了,但那是一個金色的夏天。”

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="04">烏雲後的陽光</h1>

1967年是嬉皮士和搖滾樂的黃金時期,可當嬉皮文化的多彩碎片被空前慶祝,商業的參與和主流的目光也開始悄然讓事情發生變化,現實的軌道已經悄然指向了資本主義、商業運作和大衆口味的方向——嬉皮士本身要對抗的一切。

“愛之夏”蓬勃展開的原創力和真摯性可能在慢慢淡卻,但其創造的反叛精神、愛與和平主張、和搖滾明星則持續汲取着嬉皮士文化巅峰的養分,以更制度化的方式繼續生長。蒙特雷音樂節等形成規模的集會創造了風靡一時的表演,68年民主黨全國大會外的示威清晰地讓嬉皮“反戰”的主張觸動當局。

1969年8月9日,女演員莎朗·泰特(Sharon Tate)和其他4人在家中被殺新聞。

同時,嬉皮文化中無政府主義的幽靈也開始時時浮現:缺乏任何體制的調節,嬉皮社群中混亂、反智甚至暴力的因子在數起暴力事件後浮出表面。1969年,代表嬉皮士風格的好萊塢女星莎朗·泰特(Sharon Tate)在洛杉矶被殘忍殺害,而犯下罪行者正是嬉皮士團體“曼森家族”(Manson Family)。在反文化與主流文化的緊張局面劍拔弩張、“芝加哥七君子”面臨着當局的欲加之罪開庭審判時,嬉皮文化的最後一場狂歡伍德斯托克音樂節(Woodstock Festival)如同沒有明天一般在1979年爆發。

“隻有一次音樂拯救了世界,那就是伍德斯托克”,這句莫裡斯·迪克斯坦(Morris Dickstein)在其講述美國六十年代文化的著作《伊甸園之門(Gates of Eden)》中的評價被後世的媒體和評論家廣泛引用。

Woodstock,Photo by:Baron Wolman ©Baron Wolman

這場由幾位毫無經驗卻充滿奇思妙想的年輕人主辦的集會在紐約州伯利恒鎮(Bethel)一個2.4平方公裡大的牧場舉行,由一次草率策劃的商業活動迅速演變成一個沒有門檻的嬉皮士慶典。在這個偶有陣雨的周末,32場的演出吸引了40萬人次的觀賞。在音樂節的前幾天,主流媒體一味地強調嬉皮文化的黑暗面和音樂節造成的問題————“嬉皮節的堵塞交通”和“嬉皮陷入了汪洋般的泥沼”,紐約每日新聞的頭條寫道。

然而,伍德斯托克沒有令人失望,嬉皮士年輕人們沒有淪陷。

在這場以其驚人的社群氛圍而為人所知的音樂節裡,參與者們似乎達成了隐秘的共識,“愛之夏”的精神似乎複活了。畢竟,就像《Rolling Stone》曾經評論的一樣,舊金山的秘密從來不是舞蹈、燈光秀、海報或是舞步,而是一種所有人想去創造一個社群的想法。

混亂、窘迫、瘋狂、甚至糜爛,這些或許都是伍德斯托克,但親曆過的人們從來沒有停止用終生銘記伍德斯托克驚人的友愛、互信和美好。在其2013年出版的回憶錄《Off My Rocker》中,前演出組織者凱尼·威斯伯格(Kenny Weissberg)用一整章來描寫了這場改變他一生的活動。“許多後來的專家認為人們對伍德斯托克期間社群的氛圍的美好程度多有誇大,但那完全不是事實”,威斯伯格寫道。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="05"> 這個世界會變好嗎</h1>

這個世界會變好嗎?像所有叛逆且理想主義的年輕人一樣,嬉皮士們殷切地發問,并用最天真最誠摯的相信作為回答。對他們來說,愛既是目的,又是手段,是所有的可能,也是唯一的可能。

随着傳奇民謠歌手瓊·貝茨(Joan Baez)演唱的歌曲《我們會克服的》(We Shall Overcome)中,所有的參與者一同合唱,回應着時代的不公,彙成了這首民權運動的主題曲。“我們會克服的,我們有一天會克服這一切。深深地在我心裡,我相信我們有一天會克服這一切。”

不管這場曠世狂歡的見證者們對其多麼難以忘懷,伍德斯托克所代表的和平、愛、和反物質主義精神仍迅速被整個社會瘋狂滋長的消費主義和物欲取代。但正因為如此,這場能讓數萬年輕人在近乎惡劣的物質條件下和睦共存的周末顯得更加不可思議的難以多得。“伍德斯托克成功地讓人們認識到我生活中唯一的局限來自于我自己”,威斯伯格說。

John Rodgers/Redferns/Getty Images

曾經頭頂着蓬亂頭發,穿着土耳其長袍,心中充滿了不滿的青年人們進入了曾經避之而不及的資本主義體制,不羁的“嬉皮士”和“異皮士”們成長為了青年精英“雅皮士”,但一代人心中的一部分,已經永遠留在了伍德斯托克九月十五日的大雨裡。在那裡,年輕人永遠不老,理想主義光芒萬丈。

但當年的嬉皮士還是長大了。很難說,是他們等來了更好的時代還是争取到了更好的時代,但不可置疑的是,他們變得更負責任,也更敢于表達自己的主張。約翰·列侬和妻子,音樂家小野洋子上演了著名的“床上和平行動”,整整7天,她和列侬不下床,待在床上接受各大媒體的采訪和拍照,宣揚鮮明的反戰理念。感恩緻死成員傑瑞·加西亞在80年代積極的參與了慈善,用自身的影響力關注着熱帶雨林、流浪人群等事業。

Live Aid: The stage at Wembley Stadium (Image: Rex)

1985年,為了幫助緩解埃塞俄比亞的饑荒,另外一場影響曆史的音樂盛會發生了——這正是大名鼎鼎的“Live Aid”。時代的流行的旋律已經不同,但英美兩國十五萬觀衆因愛聚集的場景還是讓人想到伍德斯托克的盛景、嬉皮士最初的精神,和搖滾之為搖滾的原因。

當電吉他的前奏響起,“愛之夏”和伍德斯托克的精神也随着四四拍的節奏複活。從皇後樂隊(Queen)到邁克爾·傑克遜(Michael Jackson),華麗的演出陣容和空前的演出規模比起伍德斯托克更上一籌。在嬉皮士給予的母本之上,搖滾樂戰勝和超越了自身。

“我們就是世界,我們就是冠軍。我們在做着一個決定。” 越戰已經結束,柏林牆即将倒塌,“愛”和與其有關的音樂則從小情小愛一路唱到了人道主義的博愛。《我們就是世界》正是這場演唱會上最華麗也最動人的特别創作。叛逆精神退去,嬉皮士、西方社會和音樂在互相交織中一起成長,盡管經曆陣痛,但愛從未在時代精神中褪去顔色。

Michael Ochs Archives/Getty Images

“嬉皮士革命”已成半個世紀前的陳迹。在經曆了充滿不确定性的2020年後,回看當年的嬉皮士精神,或許有格外不同的意義。傳記作者愛德華·庫克爵士(Sir Edward Cook)曾說,“當過去幾代人的成功理念在公衆中根深蒂固,被視為理所當然時,其源頭就被遺忘了。”

在這樣一個青年人空前撕裂,無法再對美好價值提起激情的年代,嬉皮士純粹而熾烈的愛仍有意義——跨越種族和性别的平等之愛;反對戰争暴力的和平之愛;渴望變化、建立共同體的社群之愛......而與嬉皮士文化一同滋長,并在其消弭後依然爆炸式發展的搖滾樂,則絕對是這個絢爛的時代最生動、最鮮活的見證。

正如傑弗遜飛船的主唱格雷斯·斯利克(Grace Slick)在多年後所說,愛之夏就像一個神奇的寶物。“在最基本的意義上,藝術提醒了我們想要成為怎樣的人和如何到達那裡。這是藝術改變世界的方式。愛之夏也是如此:它提醒了我們有什麼樣的可能性,和我們試圖建立的未來。”