寫在前面

按理來說,小孩子學英語的優勢是得天獨厚的,再加上現在那麼多優質的資源。

為什麼還會出現學不會學不好的情況?就算不說自己的小孩,我們自己以前上學的時候也被英語搞得很頭疼。

學者們就吭哧吭哧地研究了一下,原因嘛,很簡單。

常見的“單詞+文法”教法是在套模型

很多人說起“英語無用論”就會說到這個問題。

九年義務教育至少保證了我們有三四年的時間是學英語的,但是隻學會了:

”How are you? I’m fine thank you and you? ”

漸漸地,大家就覺得浪費時間才學那麼點,不如學門手藝來得好。

課堂上以“記單詞、背文法”為主導的方法,為什麼會出現花了時間還沒用的bug呢?

我們來看三個句子:

The brothers of my parents were four.(我父母的兄弟有四個。)

Your marrying me is desired by me.(你和我結婚是我所期望的。)

The fact that Harry could be brought by you causes me to be so glad.(哈利被你帶到這裡的這件事讓我很開心。)

這三句話是沒有任何文法錯誤的,可我們一用中文直譯着讀出來就别扭了。

因為它是“單詞+文法”的套模型,給我們肯定會寫成:

I had four uncles.(我有四個叔叔。)

I want you to marry me.(我想你和我結婚。)

I’m so glad you could bring Harry.(我很高興你把哈利帶來了。)

如果我們隻學習單詞和文法,會出現這樣生搬硬套地造句。

但是用我們自己的語言直譯出來,我們就會發現是不對的。

此外,單詞和文法之間還存在有很多“中間地帶”。

短語我們都背過不少,take care of(照顧)、put up with(忍耐)。

但很少人會告訴我們這些短語在使用上也是有所限制的,比如:

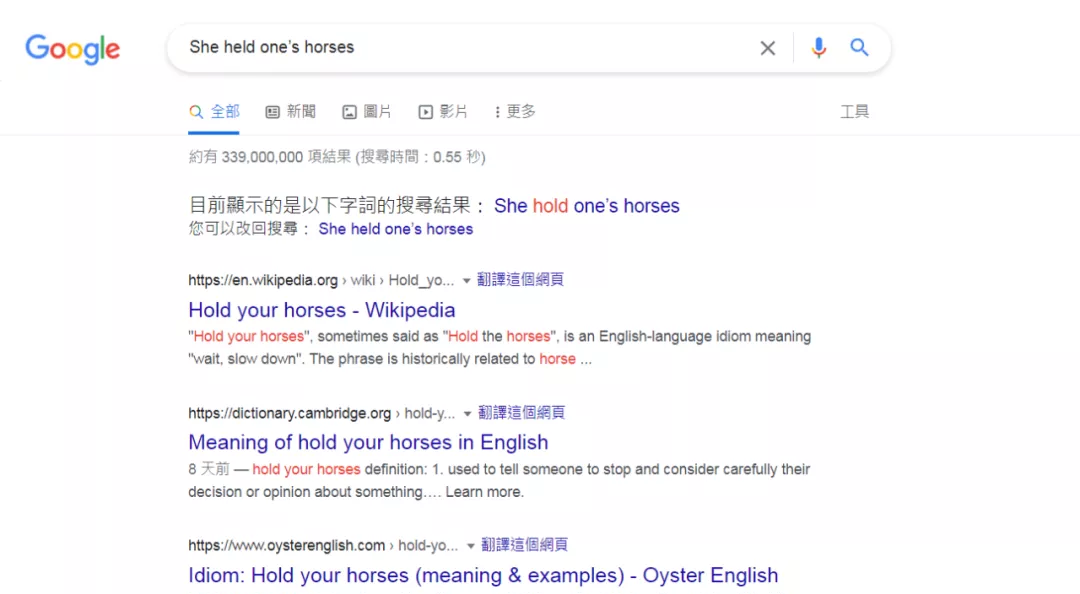

沉住氣的hold one’s horses不能使用過去式,”She held one’s horses.”

是以,我們可以明确的一點是,對外語學習而言,要想真正掌握一門語言,僅靠單詞和文法是遠遠不夠的。

環境比年齡要重要多了

美國紐約市立大學的陳魯等人從2003年開始,針對從中國赴美的10名漢語母語者的英語學習情況,展開了為期三年的跟蹤調查。這10人抵達美國時,最小的5歲,最大的16歲。

陳魯希望通過這一調查尋找年齡導緻的學習行為以及學習效果的差異。

調查中的第一個問題,是問這些學習者更喜歡說英語還是漢語。

抵達美國三個月時所有人的回答都是漢語,但是十二個月後:

赴美年齡小(5歲~8歲)的孩子的回答變成了英語;

而赴美年齡大(12歲~16歲)的孩子回答依然是漢語;

年齡位于中間的兩個9歲的孩子回答是兩種語言差不多。

這個結果似乎可以說明年齡決定一切,但實際未必如此,因為不同年齡學習者的行為模式不同。

例如,出國年齡較小的小孩周圍說英語的朋友多,他們平日看的是《蝙蝠俠》《超能戰士》《精靈寶可夢》,和同齡的美國孩子沒什麼差別。

但是12歲以後來美國的孩子周圍都是說漢語的朋友,看的也是中國的新聞和電影。

是以,喜歡說漢語還是英語,與适應美國社會的程度以及有沒有結交說英語的朋友是有關系的。

與其說是年齡決定外語學習的成敗,不如說是年齡隻是改變了第二語言習得的環境,而環境才是決定學習效果的根本原因。

這也是我們想要讓孩子喜歡上英語,就需要給他們看原版動畫、原版繪本的道理是一樣。

一來能無形中增加輸入量,二來在這個過程中增強趨同心理。

德國漢堡大學的尤爾根·邁澤爾等人關于德語習得的研究中,對比了“和德國人有共鳴,結交了德國朋友”的小組(綜合志向小組)和“認為和德國人關系不好也無所謂”的小組(隔絕志向小組),結果發現前者正确掌握德語文法所需的時間更短。

我出來工作之後也接觸過不少聯考英語成績不錯的人,但是你讓他們看繪本,聽英語原版動畫,他們都紛紛表示做不到,更不要說和外國人交流了。

這裡不得不說一下我阿姨,之前因為工作環境的原因三十好幾的人被逼着學英語,從什麼都不會到和外國人流利交流賣東西。

當然,你要問我阿姨什麼文法問題,她肯定一問三不知,但這并不妨礙她把英語學會并運用起來。

再加上每天都有外國人和她交流,在這個過程中,她得到了練習和提高。

每每想起我都不得不感歎一句,環境的因素真的好強大。

其實,很多說小孩英語啟蒙進行不下去都是有這個問題。

當孩子發現這個語言身邊沒有人用,沒有用武之地的時候,積極性就會大不如前,不願意再像以前那樣花時間。

這個時候,我們隻需要給他們找到小夥伴,找到喜歡的興趣愛好,都是不錯的辦法。

每個人有自己擅長的英語領域

雖然這方面的研究很少,但是應該有不少的媽媽會有覺得說,我家小孩愛說英語,但是文法不行。有些小孩就閱讀能力很強,但是不愛說。

在第二語言習得的研究領域裡面,很少人會去研究“擅長領域”這個問題。

因為一說“你不适合學這個”,可能會立刻澆滅人學習的熱情。

這種說話帶有歧視和偏頗,但卻也真實存在。

韋舍(Wesche)在1981年對學生進行适應性測試後,把學習者分為語言分析能力适應性高和記憶裡強的小組,接着将每組學生再分成兩個小組,分别采取“以文法為中心的教學法”和“以背誦記憶為中心的教學法”來授課。

結果發現教學方法和适應性相比對的學習者成績更好,學習積極性更高。

适應性研究中還有一個有趣的結果,就是适應性和年齡也有點關系。

多倫多大學的布裡奇特 •哈雷(Bridget Harly)對那些在浸入式教學法 (用外語講授所有課程内容的教學方法)下學習法語的英語母語者,進行了記記力和文法分析能力的适應性測試。結果顯示,從國小一年級起就采用這種學習方法的學生,其記憶力和法語成績之間的相關關系呈現出顯著性;而從七年級(相當于國中一年級)才開始采用這種方法的學生,其文法分析能力和法語成績之間的相關關系呈現出顯著性。

是以,我們會發現有些孩子愛說但是在文法和寫作上不太注意,如果這時候我們強硬地要求孩子專注在文法上,那麼容易出現孩子就厭學了,就不喜歡了。

那麼我們的解決方法應該變成,加大輸入量,多聽多看,在日積月累中糾正孩子不正确的使用方法。

如果是喜歡看書,喜歡寫,喜歡文法這種有規則的孩子,那你強迫開口說也是會造成一種英語不好的感覺,但是文章能給你寫得漂漂亮亮,文法選擇題能正确率很高。

“聽說讀寫”孩子可能最後隻能占其中的一部分,不要太在意孩子沒辦法全方位發展,因為這是非常正常的現象。

最後

學語言最講求心态的平穩,因為在學習的過程中太多容易讓人想要放棄的時刻了。

但我們也不需要對此太灰心,畢竟,學語言是一個很複雜、很漫長的過程。

想想看,我們在說在用的國語就知道了,我們不一定要在考試中拿滿分才能掌握好語言。

我們在英語啟蒙中能做到讓孩子喜歡一門語言,不讨厭不排斥就已經足以讓她們繼續學習,取得不錯的成績了。